5月3日の憲法記念日に「九条の改憲について。」なる記事を書いたけれども、あれはもっぱら中東のこと(「イスラム国」とか)を念頭においた文章で、きちんといえば「集団的自衛権」にまつわる話だった。

「集団的自衛権」の行使のためにはどうしても法の整備が必要なのだ、という理屈については、(ぼくが見つけた限りでは)このサイトにとても詳しく、わかりやすく書かれてある。

↓

伊勢崎 賢治

いまさら聞けない「集団的自衛権って何ですか?」〜日本の常識は世界の非常識だった……

こういう話を読んでると、安倍政権が改憲を唱えるのもけして「対米従属強化」のためだけはないんだなァと思わせられるが、とはいえそもそも「軍事」の話題は、それがぼくたちの暮らす日常からあまりにも隔絶しているゆえに難しいものである。

ハリウッド映画の世界がとつぜん自分たちの暮らしと地続きになってしまうような違和感をおぼえる。

それでも最低限の知識くらいはもっておきたいし、この先に起こるかもしれない事態を、あるていどはシミュレートしておきたいところだ。

上にアドレスを貼った記事がアップされたのは3年前(2016年)だけど、ぼくは新聞もテレビも見ないからはっきりとはわからないにせよ、その頃と比べて「集団的自衛権」というワードを目にする機会は減ったはずである。

「集団的自衛権」は、やはり中東の不穏さの度合いに付随して浮上してくるトピックなんだろう。この時節、情勢の変化は目まぐるしい。先日トランプ政権が中国製品の関税を25%に引き上げるぞと警告したが、いま目を向けるべきは中東じゃなく中国のほうだ。

中国のことはむろん中東よりも日本にとって切実だ。ぼくがずっと考えてたのは「冷戦時代のソ連(当時)よりも脅威のレベルは大きいんだろうか?」ということなのだが、「大きい」という答えが、困ったことに、どうも正しいようである。

だから中国について知っとくことは、もはや「教養」どころか「必須」かもしれない。

いまの政治体制、および近現代史については、初版は2010年ながら、池上彰の『そうだったのか! 中国』(集英社文庫)がいちばんコンパクトだし、使える。

そこに書かれた知識をざっとアタマに入れたうえで、ぜひ読んでおくべき一冊が出た。

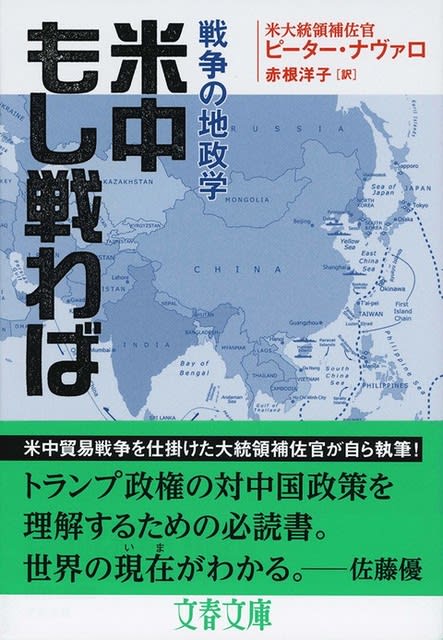

『米中もし戦わば 戦争の地政学』 文春文庫。

原著は2015年。日本版の翻訳が出た(単行本)のは翌2016年。それが今年、2019年4月に文庫になった。かなり早い。

著者のピーター・ナヴァロ氏はもともとは経済畑の研究者だが、現役の大統領補佐官である。つまり、このたびの関税の件にしても、この人の提言がトランプ大統領を動かしている可能性が高い。

だからこれは、きわめてホットな、生々しいレポートなのだ。

原著の出た2015年、トランプ氏はまだ大統領ではなく、ゆえにナヴァロ氏も補佐官ではなかった。このレポートによって注目され、トランプ陣営に招聘されて、選挙期間中からブレーンとなったのである。

ひどく大雑把にいうならば、これも「中国脅威論」のひとつってことにはなるんだろう。しかし、凡百の「脅威論」を読むよりも、この一冊を読むほうがはるかにいい。

情報量が桁違いで、論旨の流れがクリアなのだ。

同時にこれは、「軍事学」「地政学」にかんする最良の入門書でもある。文庫化を機に、取り急ぎご紹介する次第である。