高温多湿の日本の夏。一服の涼を求めて、下関市長府庭園に孫文蓮を見に行ってきました。

深く濃い青空が広がった3連休初日。ジリジリと照りつける日差しが肌を焦がすようです (^-^)ゞ

長府庭園は、長府毛利藩の家老格、西運長(にしゆきなが)の屋敷跡。広い芝生の向こうに建つ書院には8畳と15畳の和室があり、そこで冷たい「はつ茶」をいただきました。この広間は、展示や催しのために時間制で借りることもできるそうです。

邸宅の中心となる池には、孫文蓮が咲き誇っていました。

この蓮は、台湾で「国父」と敬われる孫文が、彼の支援者であった下関長府の実業家、田中隆氏に贈った4粒の蓮の実のうち、唯ひとつが発芽したもの。

中国では、蓮は君子の交わりを象徴し、同志の契りを表すものなのだそうです。田中氏の支援と友情に対する礼を示したものなのでしょう。

水面に映りこむ青空。

孫文蓮の池に架かる橋。モネの『睡蓮の池』を髣髴とさせる風景です。

長府庭園はトンボの楽園なのでしょう。ギンヤンマや赤とんぼなど、たくさんの種類のとんぼが池の上を飛び回っていました。

続いて、長府庭園に隣接する下関市立美術館へ。ギリシャ神話に登場する天駆ける馬、ペガサスを題材にしたカール・ミレス作『人とペガサス』は、この美術館のシンボルです。

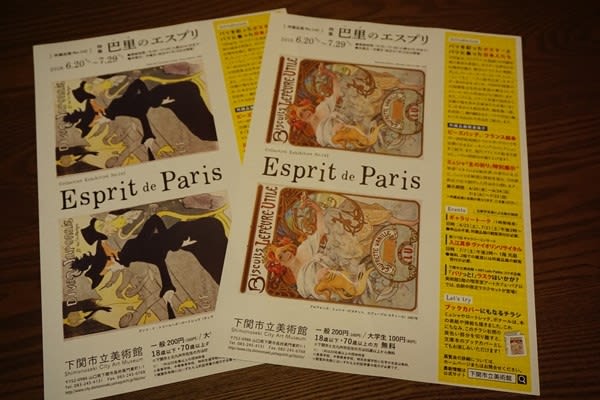

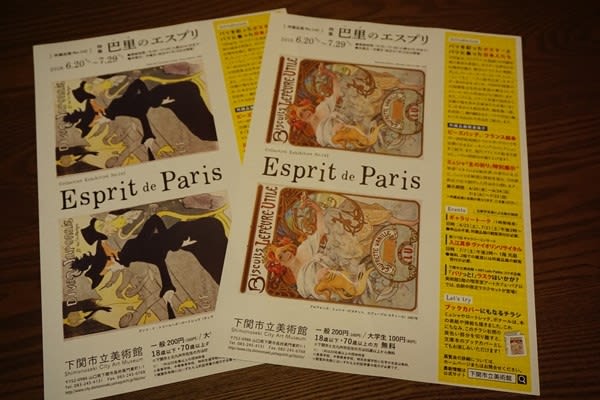

6月20日から開かれている『巴里のエスプリ』を観たいと以前から思っていたので、孫文蓮祭りはちょうどよい機会となりました (^-^)ゞ

レンガ調の外塀とはイメージが異なる、美術館の白い壁。

淀井敏夫作『夏の海』は、好きな作品のひとつです。

こちらの方が素材の質感がわかりやすいですね。右は、伊東丈年作『海峡』

アルフォンス・ミュシャなどの作品を含む、19世紀のポスターを主体に展示する『巴里のエスプリ』は7月29日まで開催。パンフレットの左側3分の2くらいを切り取ると、文庫本のブックカバーとして使えるようにデザインされています。

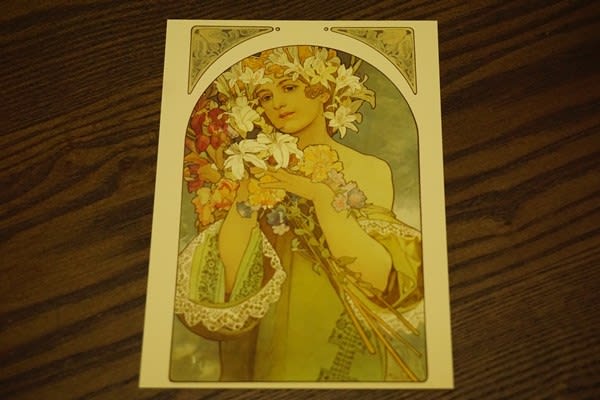

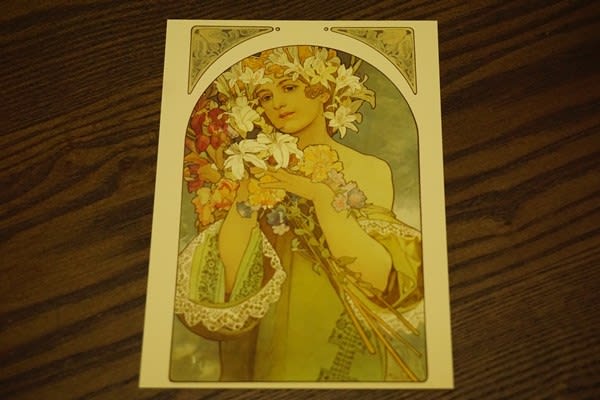

ミュシャのポストカードを買って帰りました (^-^)ゞ

未曾有の惨禍をもたらした西日本豪雨。今度は夏の酷暑が、広く被災地を覆っています。厳しい作業環境の下、捜索や救助、被害復旧などの活動に携わっておられる方々の健康や、心身両面の疲労の蓄積が心配です。

深く濃い青空が広がった3連休初日。ジリジリと照りつける日差しが肌を焦がすようです (^-^)ゞ

長府庭園は、長府毛利藩の家老格、西運長(にしゆきなが)の屋敷跡。広い芝生の向こうに建つ書院には8畳と15畳の和室があり、そこで冷たい「はつ茶」をいただきました。この広間は、展示や催しのために時間制で借りることもできるそうです。

邸宅の中心となる池には、孫文蓮が咲き誇っていました。

この蓮は、台湾で「国父」と敬われる孫文が、彼の支援者であった下関長府の実業家、田中隆氏に贈った4粒の蓮の実のうち、唯ひとつが発芽したもの。

中国では、蓮は君子の交わりを象徴し、同志の契りを表すものなのだそうです。田中氏の支援と友情に対する礼を示したものなのでしょう。

水面に映りこむ青空。

孫文蓮の池に架かる橋。モネの『睡蓮の池』を髣髴とさせる風景です。

長府庭園はトンボの楽園なのでしょう。ギンヤンマや赤とんぼなど、たくさんの種類のとんぼが池の上を飛び回っていました。

続いて、長府庭園に隣接する下関市立美術館へ。ギリシャ神話に登場する天駆ける馬、ペガサスを題材にしたカール・ミレス作『人とペガサス』は、この美術館のシンボルです。

6月20日から開かれている『巴里のエスプリ』を観たいと以前から思っていたので、孫文蓮祭りはちょうどよい機会となりました (^-^)ゞ

レンガ調の外塀とはイメージが異なる、美術館の白い壁。

淀井敏夫作『夏の海』は、好きな作品のひとつです。

こちらの方が素材の質感がわかりやすいですね。右は、伊東丈年作『海峡』

アルフォンス・ミュシャなどの作品を含む、19世紀のポスターを主体に展示する『巴里のエスプリ』は7月29日まで開催。パンフレットの左側3分の2くらいを切り取ると、文庫本のブックカバーとして使えるようにデザインされています。

ミュシャのポストカードを買って帰りました (^-^)ゞ

未曾有の惨禍をもたらした西日本豪雨。今度は夏の酷暑が、広く被災地を覆っています。厳しい作業環境の下、捜索や救助、被害復旧などの活動に携わっておられる方々の健康や、心身両面の疲労の蓄積が心配です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます