5月5日、子供の日、端午の節句、そして暦上の「立夏」になりました。

ということでこれからは手紙の書き出しに「初夏の候」が使えることになりますが、今ではハガキや手紙は使うことなく、メールやスマホで用が済んでしまうようになりましたね。

4月28日に歩いた山のレポートを亀スピードで進めていますが、どうか距離を置いてのんびり目にお付き合いください。

この記事では鎌ヶ岳の山頂に着き、山上からの良い眺めを堪能し、武平峠に向けて下っていくまでのレポートになります。

天気が良く、見通しも良かったのはこの記事までで、次の記事からは見晴らしの利かない、雲か霧の中のレポートになってしまいます。

鎌ヶ岳の山頂の端っこ ↓

上り道が終わり、ここで山頂の南端に着きます。鎌ヶ岳の山頂は遠くから見た限りではわからないことですが、山頂部分は南北に細長く、おそらく40~50メートルあるように思います。

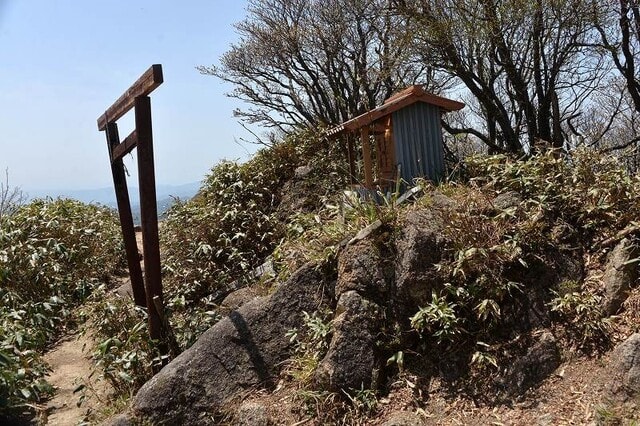

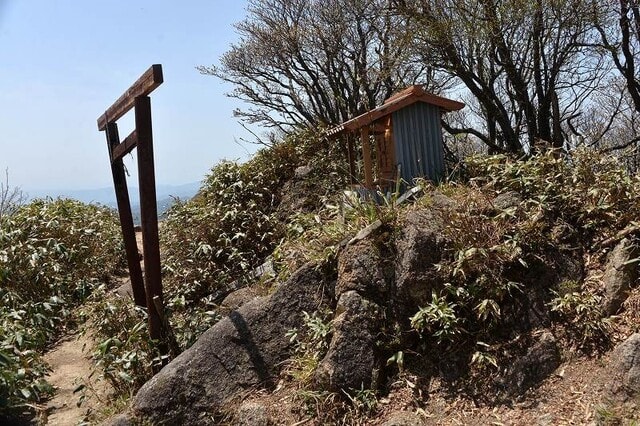

山頂の神社 ↓

だいぶ古く、傷んでしまいましたが、鳥居も祠も備わっています。

山頂のアカヤシオ ↓

山頂の標高は1161mありますので、アカヤシオの花もまだ咲いたばかりのような姿でした。

山頂の北端 ↓

山頂の北端に来ると、そこは岩棚になっていて、この次に行く御在所岳が正面に見えて来ますが、その西側の山並みもよく見えていました。

綿向山 ↓

滋賀県側の綿向山は1110mの高さがあります。

雨乞岳 ↓

雨乞岳は標高が1238mあって、たしか鈴鹿山脈中の最高峰だったと思います。一応双耳峰と言えると思います。

御在所岳 ↓

正面に御在所岳があります。このあと、御嶽大権現を経由して御在所岳の一等三角点まではいきますがロープウェイ駅のある朝陽台までは行っていません。(山頂部分の裾の一部を巻いただけです。)

パノラマ ↓

綿向山ー雨乞岳ー御在所岳の連なりをパノラマ写真にしました。

朝陽台 ↓

鎌ヶ岳から見ると(見る位置の距離と角度の関係なのでしょうが)、この朝陽台が一番高く見えますが、実際にはこの左側にある御在所岳の一等三角点のあるところの方が高いのです。(一等三角点は標高1212mで、朝陽台はそれより10mほど低い)

しかし、朝陽台は御在所ロープウェイの「山上公園駅」やレストランなどがあり、賑わっています。

スキーリフト駅 ↓

朝陽台のロープウェイ駅から、御在所岳の一等三角点の置かれた山頂までは、スキー場用のリフトが通っています。

振り返って鎌尾根 ↓

振り返ると鎌ヶ岳の南西部から来る尾根が見えていますが、それを鎌尾根と言います。一度歩いたことがありますが、ここに、なかなかスリルのある尾根道が付いています。

鎌ヶ岳山頂でしばし展望を楽しんだ後は、次なる御在所岳を目指して武平峠に下っていきます。

バイカオウレン ↓

下り始めは鎌ヶ岳の裏側を歩くような感じで斜面にバイカオウレンの咲く場所がありましたが、今年は花が早くに済んでしまったようで、なかなか見つかりません。同道のこりんさんが見つけてくれた花は盛りの過ぎたものでしたが、この時が最初で最後の出会いとなってしまいました。

ショウジョウバカマ ↓

武平峠までの下り坂は高度差が300m弱あり、足場がザラついて悪いこともあり、この山行では小一時間かけて下っています。

途中でやっと色の残ったショウジョウバカマを見ました。

ツルシキミか? ↓

これはミヤマシキミかツルシキミか悩みましたが、やや匍匐性に見えたのでツルシキミとしておきます。

タテヤマリンドウ(ハルリンドウ) ↓

ここでもタテヤマリンドウ(ハルリンドウ)を時々見ていきます。 この花は鎌ヶ岳周辺と御在所岳の山上部分で広く生育しています。

周辺にブナ ↓

途中の尾根周辺にブナの群生も出てきますが、樹は細くて小さいですね。根を張りにくい地味だからでしょうか。

ということでこれからは手紙の書き出しに「初夏の候」が使えることになりますが、今ではハガキや手紙は使うことなく、メールやスマホで用が済んでしまうようになりましたね。

4月28日に歩いた山のレポートを亀スピードで進めていますが、どうか距離を置いてのんびり目にお付き合いください。

この記事では鎌ヶ岳の山頂に着き、山上からの良い眺めを堪能し、武平峠に向けて下っていくまでのレポートになります。

天気が良く、見通しも良かったのはこの記事までで、次の記事からは見晴らしの利かない、雲か霧の中のレポートになってしまいます。

鎌ヶ岳の山頂の端っこ ↓

上り道が終わり、ここで山頂の南端に着きます。鎌ヶ岳の山頂は遠くから見た限りではわからないことですが、山頂部分は南北に細長く、おそらく40~50メートルあるように思います。

山頂の神社 ↓

だいぶ古く、傷んでしまいましたが、鳥居も祠も備わっています。

山頂のアカヤシオ ↓

山頂の標高は1161mありますので、アカヤシオの花もまだ咲いたばかりのような姿でした。

山頂の北端 ↓

山頂の北端に来ると、そこは岩棚になっていて、この次に行く御在所岳が正面に見えて来ますが、その西側の山並みもよく見えていました。

綿向山 ↓

滋賀県側の綿向山は1110mの高さがあります。

雨乞岳 ↓

雨乞岳は標高が1238mあって、たしか鈴鹿山脈中の最高峰だったと思います。一応双耳峰と言えると思います。

御在所岳 ↓

正面に御在所岳があります。このあと、御嶽大権現を経由して御在所岳の一等三角点まではいきますがロープウェイ駅のある朝陽台までは行っていません。(山頂部分の裾の一部を巻いただけです。)

パノラマ ↓

綿向山ー雨乞岳ー御在所岳の連なりをパノラマ写真にしました。

朝陽台 ↓

鎌ヶ岳から見ると(見る位置の距離と角度の関係なのでしょうが)、この朝陽台が一番高く見えますが、実際にはこの左側にある御在所岳の一等三角点のあるところの方が高いのです。(一等三角点は標高1212mで、朝陽台はそれより10mほど低い)

しかし、朝陽台は御在所ロープウェイの「山上公園駅」やレストランなどがあり、賑わっています。

スキーリフト駅 ↓

朝陽台のロープウェイ駅から、御在所岳の一等三角点の置かれた山頂までは、スキー場用のリフトが通っています。

振り返って鎌尾根 ↓

振り返ると鎌ヶ岳の南西部から来る尾根が見えていますが、それを鎌尾根と言います。一度歩いたことがありますが、ここに、なかなかスリルのある尾根道が付いています。

鎌ヶ岳山頂でしばし展望を楽しんだ後は、次なる御在所岳を目指して武平峠に下っていきます。

バイカオウレン ↓

下り始めは鎌ヶ岳の裏側を歩くような感じで斜面にバイカオウレンの咲く場所がありましたが、今年は花が早くに済んでしまったようで、なかなか見つかりません。同道のこりんさんが見つけてくれた花は盛りの過ぎたものでしたが、この時が最初で最後の出会いとなってしまいました。

ショウジョウバカマ ↓

武平峠までの下り坂は高度差が300m弱あり、足場がザラついて悪いこともあり、この山行では小一時間かけて下っています。

途中でやっと色の残ったショウジョウバカマを見ました。

ツルシキミか? ↓

これはミヤマシキミかツルシキミか悩みましたが、やや匍匐性に見えたのでツルシキミとしておきます。

タテヤマリンドウ(ハルリンドウ) ↓

ここでもタテヤマリンドウ(ハルリンドウ)を時々見ていきます。 この花は鎌ヶ岳周辺と御在所岳の山上部分で広く生育しています。

周辺にブナ ↓

途中の尾根周辺にブナの群生も出てきますが、樹は細くて小さいですね。根を張りにくい地味だからでしょうか。

バイカオウレン・リンドウなど見られましたね。

いい花ですね。今日も暑くなり巣です。

バイカオウレンは花には遅すぎて、写真を撮るのに”より撮り見撮り”ではなくて、この最初で、かつラストワンチャンスしかありませんでした。

今日は気温が上がるようですね。

東北の一部で29℃まで上がるとの予想もありました。

▼ 尾根歩き ブナの林や リンドウの (縄)

山は決して嘘はつかない、緑の英気を十分に戴き、これを味あう。

山行は自然に逆らうと牙をむきだすことが・・・・・・ある。

山容にどっぷりと身を沈め、明日へのエネルギーを山から貰う。

山歩きに対する縄文人様の向き合い方が良く分かりました。

山から英気を注入してもらって、GW明けの日々を健康に過ごしてまいりたいと思います。

私ことですが、渓流沿いの岩にじゃれて居るうちに滑り落ちてしまいました。

重力に逆らときはそれなりに準備して掛からねばなりませんね。

花はだいぶ草臥れていましたが、バイカオウレンをやっと見ることが出来て、ひと安堵しました。

この尾根沿いのブナは木が細くて小さく、頼りないような群生でした。

それでも北斜面のものは鎌ヶ岳ブナ原始林ということで三重県の【県指定天然記念物】とされています。