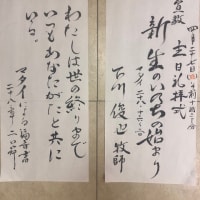

礼拝宣教 ガラテヤ4章8-20節

昨日の雨風で少し散ってしまいいましたが、教会の玄関前のバラ(アンジェラ)が満開となってからは、「おー」「かわいい」「きれい」と歓声をあげているのが教会内にも聞こえてきました。

そうした中先日は、中年の女性の方が「お話しを聞いてください」と訪ねて来られ伺うことになりました。細かい事情は話せませんが、その方は1年前に4年以上務めていた医療事務の会社のことでいろいろと悩みぬいた末に、感情的になって辞められたそうです。その後、次の職場に就くも職場関係が難しくすぐに辞められたということでした。この方は1年前に自分が取った行動にずっとさいなまれ、自分を責め続けておられたのです。お寺にも行かれて相談したけど、自業自得だ、と言われてへこんでしまったそうです。又、占い師のところにも行かれたそうですが、「今は悪い相が出ているが、それを乗り切るときっと開ける」とどうとでもとれるようなこと言われて、煙にまかれたようだったとおっしゃっていました。そんなこんなで時計を見ると2時間も経っていたのですが。私はこの方に、「自分を責め続けても自分を苦しめるばかりで、前に進めませんね。私たちの全てお見通しで、すべてを知っていてくださる神さまは今も生きておられます。その神さまはあなたの苦しみを知っておられます。あなたのことをお責めにはならないし、あなたの幸いを誰よりも願っておられる神さまです」と、お伝えました。すると、はじめはほんとうに暗い表情でうつむいていたこの方がお顔をあげられ、「気持ちが楽になり、また前に向かっていくことができそうです。ありがとうございます」とお答になり、教会を後にされました。救いは生きておられる神に気づくことから始まります。

本日もガラテヤ信徒への手紙4章より、御言に聞いてまいりましょう。

先週も申しましたが、割礼や律法の諸規定を行わなければ救われないとするユダヤ主義を信奉する人たちの教えに惑わされていたガラテヤの信徒たちは、「イエス・キリストを信じて義とされる」という救い、福音の真理に立ち返る必要がありました。

パウロは8-9節で、「あなたがたはかつて、神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし、今は神を知っている、いや、むしろ神から知られているのに、なぜ、あの無力で頼りにならない支配する諸霊の下に逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。」と述べます。

異邦人であったガラテヤの信徒たちは生ける神を知りませんでした。しかし「今は神を知っている。いや、むしろ神から知られているのに」、神がお与えになったキリストの完全な救いに人の業を付け加えることはできないのです。

このキリストによって私たちは神に知られている。神ご自身がわたしたち一人ひとりを知っておられ、目を留め、心にかけ救いを与えてくださるのです。

人ではなく、神が主体。だから私たちは、「主よ」とお呼びするのです。そう呼ばせて下さるのは、私たちの内にお働き下さる聖霊です。

ガラテヤの信徒たちはその聖霊の導きから逸れてしまい、「無力で頼りにならない、いやそれどころか支配し、まどわし、引きずり回すような悪の諸霊のもとに逆戻りして、もう一度改めて奴隷として仕えようとしている。」とパウロは警告するのです。

これは人ごとではありません。日常の中で、私たちも自分の考えだけで突っ走ってしまい、後悔し、自分を責めて続けるようなこともあるかもしれません。様々な状況において、常に聖霊の導きを祈り求め続ける必要があります。祈り求めつつキリストによる救いの確信に与ってまいりましょう。

またパウロは、「今また、あなた方は、いろんな日、月、時節、年などを守っています。」と言っていますが。星や天体の巡りが何か人の運命や人生に影響を及ぼすものとして、それらを崇拝したり、呪術師から聞いたことに自分の行動や考え方が囚われて、人生が支配され、それらの奴隷となっている人たちがいたということです。

心が弱く折れそうになる時や誰も頼るものがないような時、人は何か目に見えるしるしのようなものにすがりたくなるものです。「この決まりごとを守り行っていれば大丈夫ですよ」とか。「これを身に着けたらよい事があります」とか。そういったことを何かいかにも霊感がありそうな人に指示されると、人間って簡単に流されてしまうことあります。

たとえば、1年で昼と夜が半々になる彼岸や、祖先を供養する日として重んじられているお盆など、その日に墓参りや供養をしなかったら、先祖がたたり、疫病神が取りつくということを聞いたことがあるでしょう。まさにそういった時節や日にまつわる言い伝えがいまだに人の心を縛っています。いくことになります。子孫がそのような目に遭うことを本当に先祖が願うでしょうか?いや、むしろ平安や幸いを願われているのではないかと思います。

畏れ敬うべきは人の命も魂も司っておられる主なる神であり、大切なのはその神の御心に従って家族や隣人を自分のように愛し生きる事だと聖書は語ります。

他にも厄年や仏滅、大安吉日、友引といった暦があり、断固それを守っている方もおられるでしょう。しかし、すべての時間と空間、歴史を支配しておられるお方は、天地万物をお造りになられ、万物を導かれる主なる神さまです。太陽も月も星も主なる神さまがお造りになられたものです。私たちはその神の御子、イエス・キリストの十字架によって、私たちはあらゆる世の束縛や囚われから解放され、救いの道が拓かれました。すべてを最善に成すことができになる神さまに祈ることが許されています。もはや言い伝えや慣習に縛られる事なく、生ける神に信頼する平安を頂いているのです。

ガラテヤの信徒たちは、信仰によってその御救いに与っていたにも拘わらず、人間の取り決めた日や祭りごとを守らなければ本当の救いにあずかれないというような惑わしによって、主への信仰を失いつつあったのです。それはキリストの尊い犠牲を台無しにしてしまうことでした。

パウロは言います。11節「あなたがたのために苦労したのは、無駄になったのではなかったかと、あなたがたのことが心配です」。

彼はガラテヤの教会と信徒たちがちりぢりになってしまうことに強い危機感を持ったのです。教会も孤立しますと、どこか独善的になってしまい、福音の真理が失われかねません。そういった意味でも私たちは日本バプテスト連盟や関西地方教会連合につながり、相互に信仰を吟味し合い、互いに祈り合う関係を大切にしてきました。また教会のみならず、それは個々人の信仰観も同様です。教会につながることで、「何が神の御心であるかを知る力と見抜く力を身に着けて、本当に重要なことを見分けられるようになる。」(フィリピ書1:9-10)のです。

さて、パウロはガラテヤの人たちとの出会いを回想しながら12節以降で、次のように述べます。

「体が弱くなったことがきっかけで、あなたがたに福音を告げ知らせました。(療養のため立寄ったガラテヤでパウロは伝道することとなったのですが)そして、わたしの身には、あなたがたにとって試練ともなるようなことがあったのに、さげすんだり、忌み嫌ったりせず、かえって、わたしを神の使いであるかのように、また、キリスト・イエスでもあるかのように、受け入れてくれました。(中略)あなたがたは、できることなら、自分の目をえぐり出してもわたしに与えようとしたのです」。

パウロの病は、伝道する相手が躓きを覚えるくらいのものであったようです。

古代の異教社会にあって病気は、悪霊の仕業によるものとされ、病気にかかった人は、悪霊に取りつかれた人間と見なされていたのです。まあそのような病を抱えていたパウロに対してガラテヤの人たちは、神に選ばれ使徒とされたのなら、なんでこんなことになっているんだと、「さげすんだり」「忌み嫌ったり」しなかったのです。

むしろ信徒たちは、その弱く見苦しいパウロにつまずくどころか、そのようなパウロとの関係性の中に十字架のキリストが共に生きておられることを感じていたのです。そういう中でパウロが伝えていったイエス・キリストの福音は、ガラテヤの人たちの心に浸透し、拡がりをもってキリストのからだなるガラテヤの諸教会が形作られていくことになったのです。

ところが、パウロがそのガラテヤの信徒たちと、その群れを後にしてから、ユダヤ人の律法主義的信徒たちがガラテヤの信徒の群れに入り込み、「イエス・キリストの十字架の御業による完全な救い」によってユダヤ人も異邦人も救われるという福音の真理とは異なる教えを説いたのです。その彼らの影響を受けたガラテヤの信徒たちは割礼やユダヤの教えと祭儀を守らなければ滅びる、救われないという教えにはまっていくのです。そうしてとうとうガラテヤの信徒たちは、自分たちの信仰の導き手であり、信仰の父であった使徒パウロに対して、「律法を守らないのはおかしい」とまで言うようになったのです。

あれほどイエス・キリストの十字架の福音による感謝と喜びと愛に満ちた日々は、いったいどこへ行ってしまったのか。それは、どんなにかパウロを嘆き悲しませたでしょう。

さて、ガラテヤの信徒たちを取り込んでいった、自分たちの行為や成果、目に見える自己達成によって救われるという考え方は、現代のキリスト教会においても気をつけなければならないことでしょう。これは案外生真面目で、熱心な人が陥りやすいものであるからです。

パウロもイエスさまと出会う前熱心な律法の子でありましたから、神のためにと意気込み、その熱心さをもって、人を見下し、裁き、攻撃していたのです。

まあここで誤解してもらっては困るのは、「熱心」になるということ自体悪いことではありません。むしろ素晴らしいことです。ただこの熱心さの中身とそれがどこに向いているかが大事なのです。

ここでは律法を守らねば、これこれの事をしなければ救われない、そういう「熱心」さは、自分にその方向性が向いていて、それは出来なければ自分を責め、出来ているように思えば高慢になってしまう。それは、自分だけでなく、人までも裁いていくことになってしまうのです。こうした類の熱心の出所は、往々にして自己中心から生じるものであって、それは嫉妬や妬みによるものです。

けれど、イエス・キリストの十字架を通して表わされた救い、その福音に満たされたパウロの熱心さの中身とその方向性は、まさに神さまの完全な愛に基づくものでありました。それは、神さまが造られたすべての人への愛に方向づけられていくのですね。

その熱心さは自己中心的なものではなく神への愛、隣人愛を伴い、真に人を生かす力となっていくのですね。

ガラテヤの信徒たちの信仰の父であったパウロは19節で、「わたしの子供たち、キリストがあなたがたの内に形づくられるまで、わたしは、もう一度あなたがたを産もうと苦しんでいます。」と言います。

パウロがはじめに病に苦しみつつ愛を持ってキリストの福音を伝え、産みの苦しみを経て誕生したガラテヤの信徒たち。その損なわれつつある関係の中で、パウロは再び彼らの内に「キリストが形づくられるまで」と、その救いと恵みの回復を切に祈りながら訴えたのです。

今日のこの4章を読みながら、私たちもこのガラテヤの人たちのような文化や慣習に縛られた環境の中で、イエス・キリストの福音と出会い、唯、信じることによって救いにあずかる者とされている幸いを確認しました。

私たちもはじめの主の愛と喜びを今思い出してみましょう。その時から今に至るまで、私たちそれぞれが主の御救いに与っていくようにと、どれだけの方々の祈りと励ましがあったでしょう。教会生活が長くなると、何々をしなければクリスチャンではないとか。こうあらなければならないといった福音と異なったものを自らに強いていました。私たちもはじめの主の愛と喜びを今思い出してみましょう。その時から今に至るまで、私たちそれぞれが主の御救いに与っていくようにと、どれだけの方々の祈りと励ましがあったでしょう。けれども、信仰の歩み、教会生活が長くなっていきますと、ややともしますと、何々をしなければクリスチャンでないとか、あるいは、こうあらねばならない、といった主の福音と異なったものを人に課してしまいがちです。私たちは主にあって自らの信仰を吟味するために教会が与えられているのです。

私たちは弱く、つまずきやすいものであります。しかしこの自分の弱さや無力さの中で、十字架につけられたイエス・キリストのお姿が、私たちに何かを語りかけています。

どうか、このキリストの完全な救いと愛に生かされ形づくられ、キリストの御姿とされる歩みを共どもに歩んでまいりましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます