私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

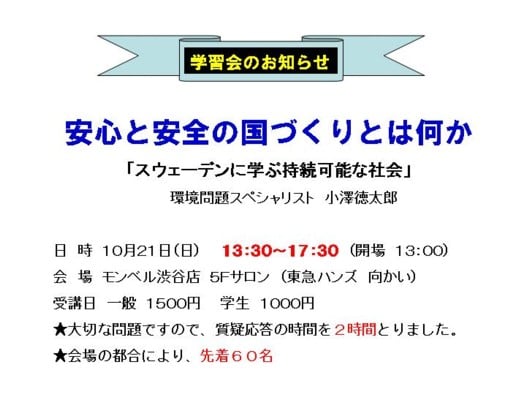

「 シンポジウムのご案内」と「趣意書」は下の図をクリック 「第3回学習会のご案内」は下の図をクリック

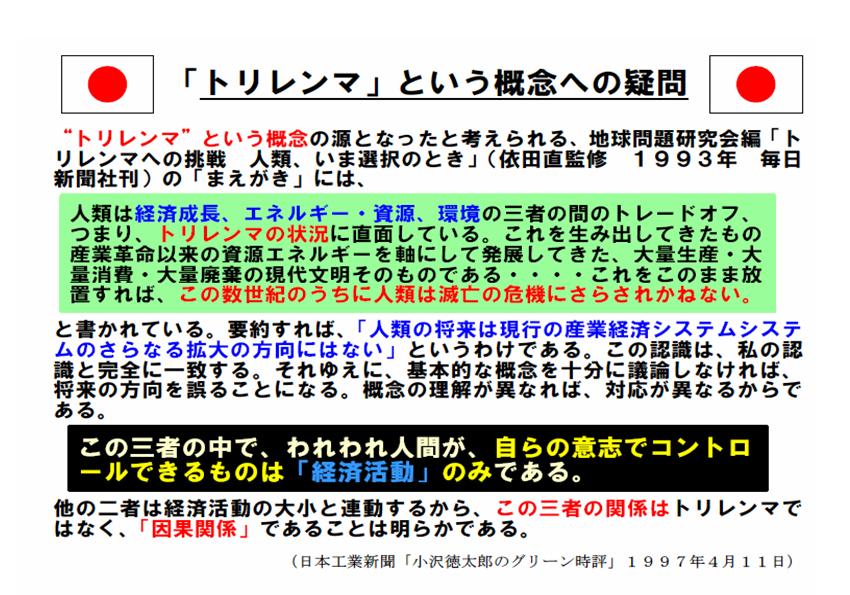

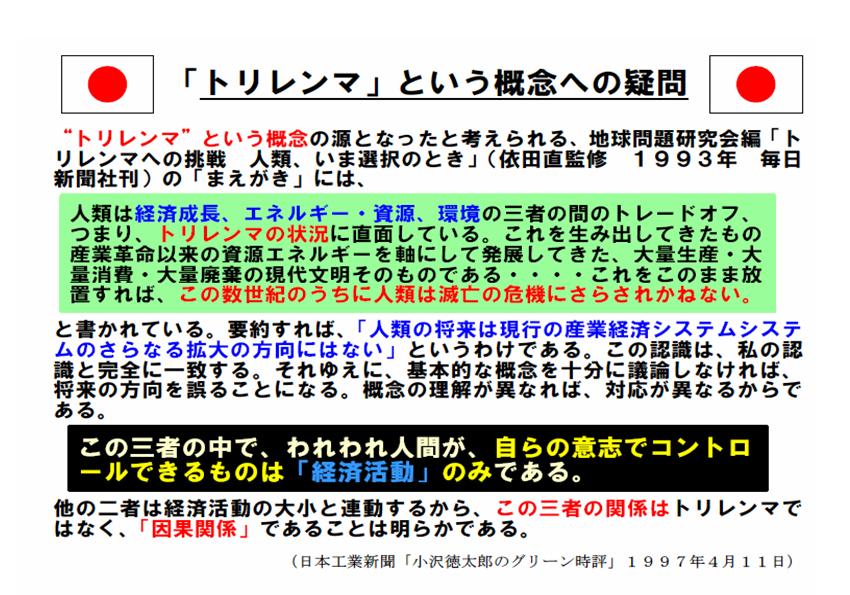

昨日の「乾いたぞうきん論」で思いだしたのは、1990年前半を風靡した「トリレンマ」というもう一つの日本発の概念でした。この概念も当時は新鮮な感じがして、団塊の世代の方には、懐かしい概念だったと思います。

皆さんご存じのように、10年前の1997年12月に「地球温暖化防止のための京都議定書」が採択されましたが、その年の4月から日本工業新聞で毎週1回金曜日に、「小沢徳太郎のグリーン時評」と題する私のコラムが始まり、半年間掲載が続きました。私はこの連載の最初の2回に「トリレンマ」という概念を取り上げました。

この概念も「乾いたぞうきん論」とともに、いまなお、日本の企業人の環境問題に対する考え方に根強く残っており、日本の現在の「地球温暖化の議論」の社会的・経済的側面の混迷に影響をおよぼし続けているのではないでしょうか。

関連記事

「トリレンマ」という概念への疑問(07-03-24)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

「 シンポジウムのご案内」と「趣意書」は下の図をクリック 「第3回学習会のご案内」は下の図をクリック

昨日の「乾いたぞうきん論」で思いだしたのは、1990年前半を風靡した「トリレンマ」というもう一つの日本発の概念でした。この概念も当時は新鮮な感じがして、団塊の世代の方には、懐かしい概念だったと思います。

皆さんご存じのように、10年前の1997年12月に「地球温暖化防止のための京都議定書」が採択されましたが、その年の4月から日本工業新聞で毎週1回金曜日に、「小沢徳太郎のグリーン時評」と題する私のコラムが始まり、半年間掲載が続きました。私はこの連載の最初の2回に「トリレンマ」という概念を取り上げました。

この概念も「乾いたぞうきん論」とともに、いまなお、日本の企業人の環境問題に対する考え方に根強く残っており、日本の現在の「地球温暖化の議論」の社会的・経済的側面の混迷に影響をおよぼし続けているのではないでしょうか。

関連記事

「トリレンマ」という概念への疑問(07-03-24)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。