2015年2月18日のブログの一部

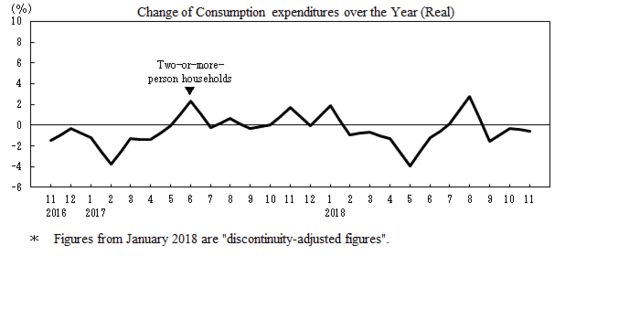

5%の消費税が3%アップするだけで長期間消費が落ち込むというのは20%の消費税が普通の欧州では考えられない。食料品などに軽減税率を適用していたらどうなっていただろうか、私はこのブログで8%という食料品への消費税は欧州でも抜き出る高さだと指摘し、5%据え置きを主張したのだが、庶民の反発の強さは政治家や専門家が予想した以上だ。

改めて前回の消費税増税(3%→5%)の時を思うと、あのときは社会保険のアップもあり、増税を含め9兆円の負担が生じ、経済は一気に失速し橋本内閣は瓦解したと記憶している。どうも消費税という大衆課税は日本人に合わないのではないかと考えざるを得ない。ピケティ教授が提唱している所得税の累進化を進めた方が日本経済に良いのではないだろうか。1987年だったか日本の所得税の累進度をゆるやかにし、最高税率を70%から50%にしたが、累進度をそのままにしておくだけで5兆円の財政収入増になると計算した人がいるが、所得格差が大きくなっている現在に適してるというのは皮肉なものだ

今年、象徴的な出来事は医学部入試における女子受験生の差別問題で、こんなことが人間の健康を預かる最高学府で続けられていたことが明らかにされ、世間を唖然とさせた。その理由が出産に絡んでいることが何ともやりきれないことであった。(大学側は女子の方がコミュニケーション能力があるからなどと、訳の分からないことを記者会見で言っている。)

報告書によると、日本は女性の議員や閣僚の少なさから政治分野(125位)が低評価、熊本市議会で緒方議員が7か月の赤ん坊を議場に連れてきたところ、同僚の男性議員が追い出した事件は、ニュージーランドの首相が産休明けに赤ん坊を抱いて登院したニュースと対称的で、レベルの低さが際立った。経済分野(117位)ではボードに入っている女性役員の活躍はめざましいが、世界レベルでは幹部社員の少なさで順位が低い。「依然として男女平等が進んでいない国の一つだ」と指摘され残念だ。

英エコノミスト誌の調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」がまとめた2018年度版「世界で最も住みやすい都市」ランキング。EIUの本調査は世界140都市を対象に行われ、安全性、医療、文化・環境、教育、インフラの5項目を評価し総合的な点数でランク付けをおこなったもの。上位10カ国と下位10カ国に選出された「住みやすさランキング・ベスト&ワースト都市」で、ワースト都市はアフリカ、南アジアに限定されている。

ベストテンは以下のとおりで、大阪と東京が入っている。この中で私が行ってない都市はアデレートだけで、ジュネーブが入ってないのが唯一疑問だが、概ね賛成できる内容だ。内訳で、文化・環境の点が判らないので推測だが、ウィーン、メルボルン、シドニー、カルガリーは医療、教育、インフラで満点を取っており、その差は文化が影響してるのだろう。大阪と東京の差はインフラの差で、京都が入っていないのはやはり交通関連のインフラの差ではないか。憧れのパリ、ロンドン、ニューヨークはベストテン入りにならず、安全性の面で劣ったと思われる。

1位:ウィーン(オーストリア)/総合点: 99.1点,医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 100

2位:メルボルン(オーストラリア)/総合点: 98.4点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 100.0

3位:大阪(日本)/総合点: 97.7点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 96.4

4位:カルガリー(カナダ)/総合点: 97.5点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 100.0

5位:シドニー(オーストラリア)/総合点: 97.4点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 100.0

6位:バンクーバー(カナダ)/総合点: 97.3点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 92.9

7位:トロント(カナダ)/総合点: 97.2点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 89.3

8位:東京(日本)/総合点: 97.2点、医療: 100.0 | 教育: 100.0 | インフラ: 92.9

9位:コペンハーゲン(デンマーク)/総合点:96.8点、医療: 95.8 | 教育: 100.0 | インフラ: 100.0

10位:アデレード(オーストラリア)/総合点: 96.6点、医療: 100.0 |教育: 100.0 | インフラ: 96.4

西日本を襲った記録的豪雨による死者は10日までに12府県で計147人となった。今回の特徴は西日本と言っても瀬戸内海に面した広島、岡山が特に被害が大きい。私が中学生の頃は瀬戸内気候と言って小雨で、塩田が昔から多かったと教わった。今回は放送でこれまでにない豪雨と繰り返し、早期の避難を呼びかけていたが、予想以上の災害となり、被害も甚大だ。住民はここは雨の少ないところだったと、想定外の災害だったとのべている。

日本は山が多く、河川は短く集中豪雨がひとたび襲うと土砂崩れや洪水となる。高度成長期に列島改造のかけ声で公共投資を集中させたが、これまでの土砂止めや堤防強化などは今や無力となった。これまでにない豪雨、台風、高波は気候変動による自然の猛威と考えるべきだ。1980年代、私も環境問題の運動に関わったが、当時「アマゾン流域や東南アジアで熱帯雨林が減少し、CO2が増え、地球は温暖化し、巨大な台風や洪水が襲う」と聞いて、電機連合で広報のビデオを作成したが、今や現実となっている。人間の無力さを感じる。

新たな国土対策が当然必要だが、改めて温暖化対策を地球規模で行う国連での対策を日本は先頭に立って行うときだ。身の回りで言えば自治体に木を切らさない、庭に木を植える運動が重要だ。政府は石炭火力建設への支援を止め、国内でも廃止に向け行動を起こすことだ。再生エネルギーの重要性をもっと認識し、欧州並みの対策が必要だ。今回の災害の被害者は温暖化が原因だということはなかなか理解しづらいが、これまでの歴史で無かったことが起きてることを直視すれば解ってくれるだろう。