いいなぁ・・やっぱりいつ見ても。 ため息が出ちゃうくらいに。

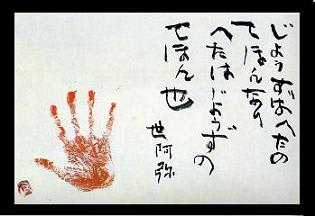

私が書を始めるきっかけとなった「裸の字」展に出品されていた作品。

1988年。中川氏、当時95歳。

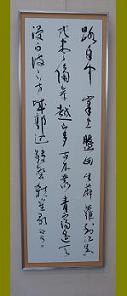

油彩、日本画、書、篆刻、陶芸、随筆と自由な創作活動をされていた。

書の古典はどこまでも奥が深く、一生かかってもそのほんの一部分を

学べるかどうかという世界で、時々先の遠さに途方に暮れることがある。

そんな時は重たい「裸の字」の図録を広げて、心を落ち着かせている。

展覧会の後、習い始めの下手くそな字で、何度か中川さんに手紙を出した。

なんとなく返事を催促している気がして、自分の住所は書かず。

ただ、展覧会を拝見して感動しました!と伝えたかったから。

一方的な恋文だった。

その後、日本橋にある一番星画廊というところで「中川一政書展」があった。

画廊のオーナーらしき方に、お手紙を差し上げていた話をしたら、

「先生はお若い方が大好きなので、きっとお返事頂けたのに」と

一緒になって残念そうにして下さった。

'89年には真鶴に町立中川一政美術館開館、'91年、97歳11ヶ月で他界。

一度お会いしたかったなぁ・・。

今も心の中でずっと恋文送ってます。

じょうずはへたのてほんなり

へたはじょうずのてほん也

いつかこんな境地になれたらいいなぁ。

←ブックマークに、真鶴にある中川一政美術館をリンクしておきます。

木々に囲まれた静かな空間で、ゆったりとした秋の時間を過ごすのにお薦めです。