10年と7か月ぶりの投稿

誰も見ていないと思いますが(笑)

gooのブログが記事を更新しないと

編集できなくなります~とお知らせがきたので、久々に開いてみました。

インテリアの書の教室は、メンバーの方が遠くに引っ越されたり、

わたしの母が闘病生活に入ったりしたため、残念ながら閉室。

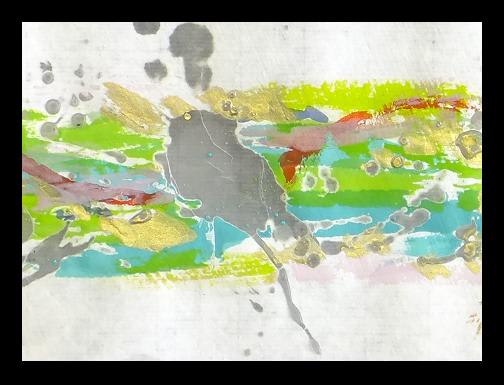

その後も個人的に個展やグループ展、音楽とのコラボライブを行ったり

ゆるりと活動を続けています。

今はFacebook、Instagramでの投稿が多いのですが、

またこちらでも時々記録として投稿していけたらと思ったりしています。

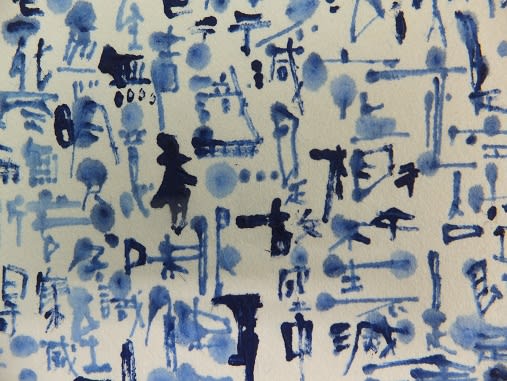

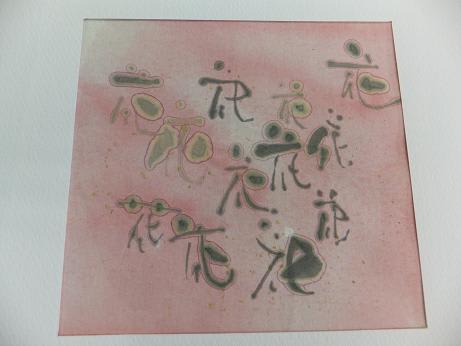

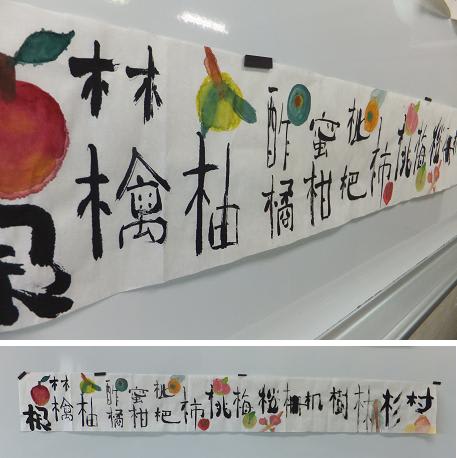

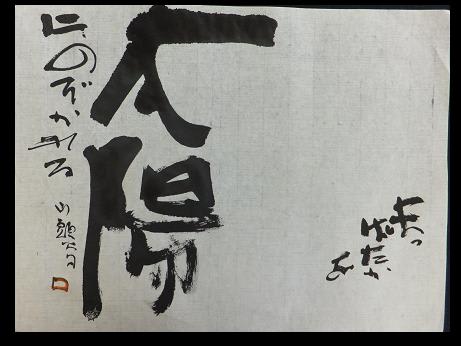

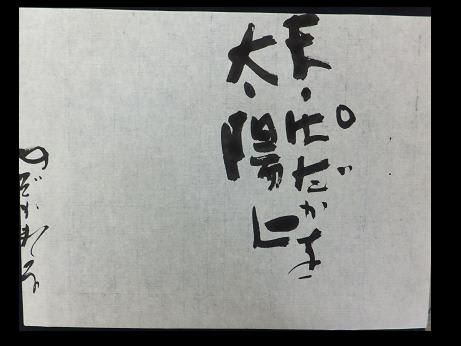

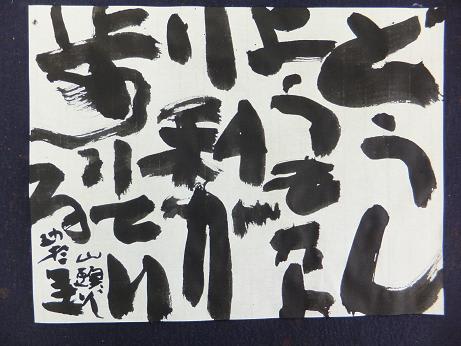

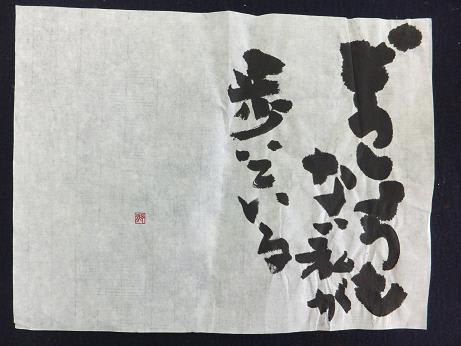

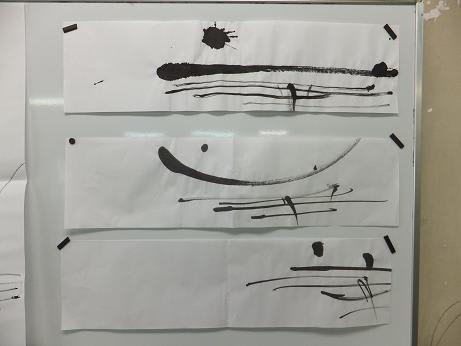

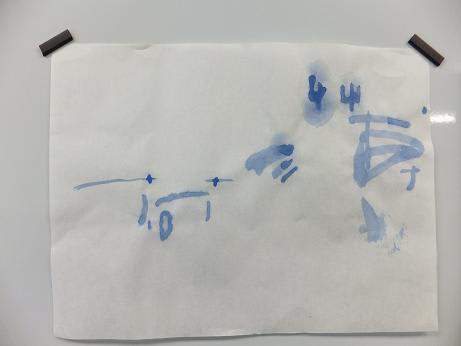

画像は過去作品ですが。

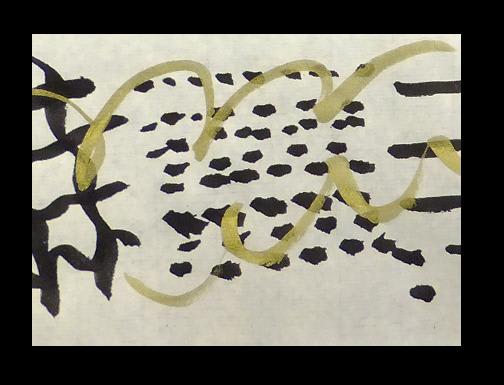

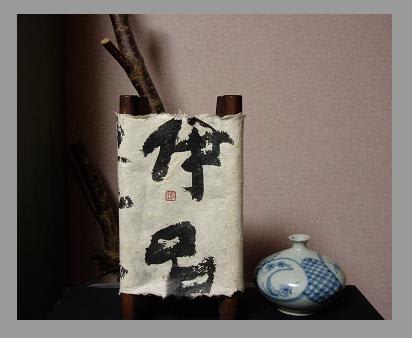

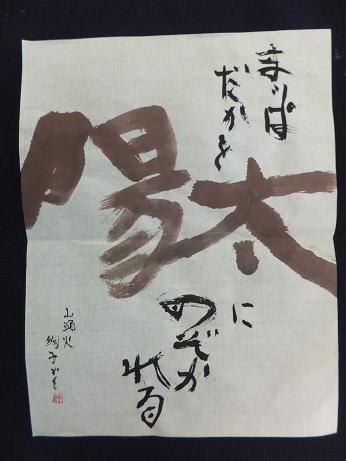

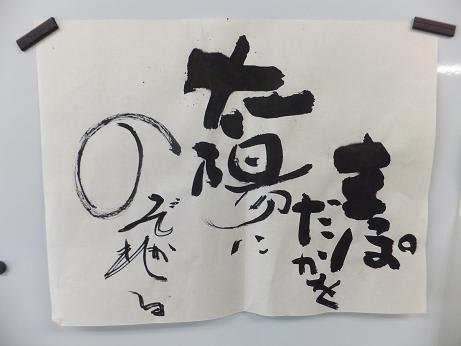

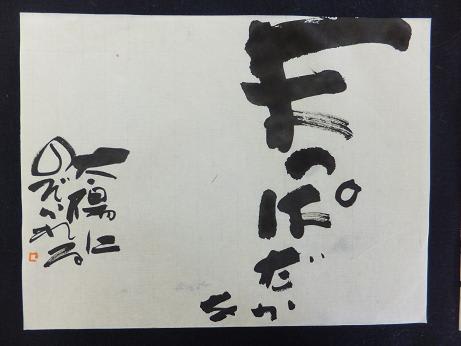

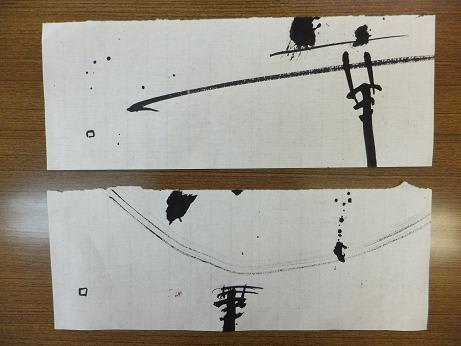

「日々是好日」

半紙半分サイズに書いたものを、自分で裏打ちして

木製パネルに貼りこんでいます。

このサイズなら、裏打ちも貼りこみもむずかしくないです

誰も見ていないと思いますが(笑)

gooのブログが記事を更新しないと

編集できなくなります~とお知らせがきたので、久々に開いてみました。

インテリアの書の教室は、メンバーの方が遠くに引っ越されたり、

わたしの母が闘病生活に入ったりしたため、残念ながら閉室。

その後も個人的に個展やグループ展、音楽とのコラボライブを行ったり

ゆるりと活動を続けています。

今はFacebook、Instagramでの投稿が多いのですが、

またこちらでも時々記録として投稿していけたらと思ったりしています。

画像は過去作品ですが。

「日々是好日」

半紙半分サイズに書いたものを、自分で裏打ちして

木製パネルに貼りこんでいます。

このサイズなら、裏打ちも貼りこみもむずかしくないです

ということで~

ということで~ 日時:平成25年10月17日(木) 13:00~15:00

日時:平成25年10月17日(木) 13:00~15:00

お申し込み、お問合せは

お申し込み、お問合せは

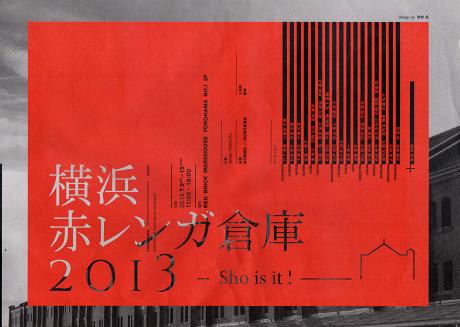

日時:2013年7月9日(火)~7月15日(月) 入場無料

日時:2013年7月9日(火)~7月15日(月) 入場無料 会場:横浜レンガ倉庫1号館2階 桜木町駅、関内駅より徒歩15分

会場:横浜レンガ倉庫1号館2階 桜木町駅、関内駅より徒歩15分