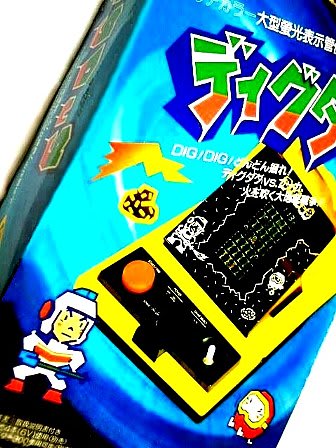

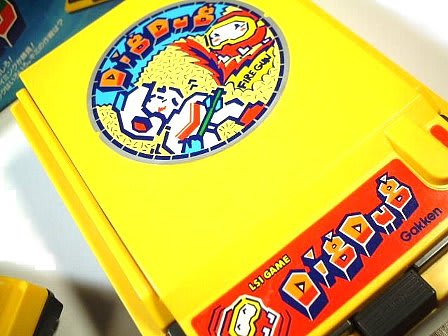

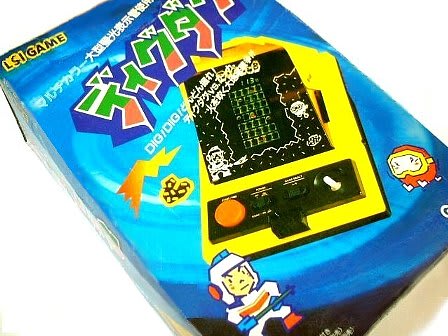

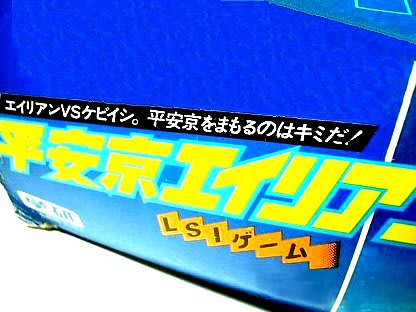

これは、1980年にGakken(学習研究社)より発売されたLSI GAME 平安京エイリアン。

元ネタは、言わずと知れた1979年に電気音響より発表された平安京エイリアン。平安京を守る検非違使となって、エイリアンより都を守るゲーム。ここまで、インベーダーの大ヒットの影響でシューティングゲームが中心でしたが、穴を掘ってエイリアンを待ち伏せし、穴に落ちたところを埋めるという斬新なアイデアで大ヒットしました。もうひとつ、平安京エイリアンを語るときに外せないのが、東大生により開発されたこと。当時、東大生との知恵比べというコピーもありました。

こちらは、その平安京エイリアンの電子ゲーム移植版。

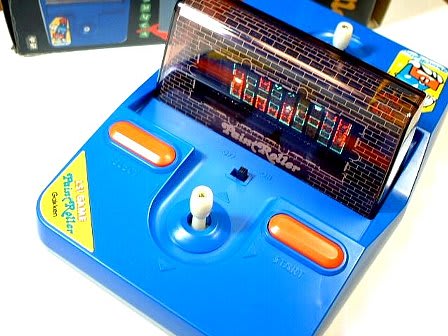

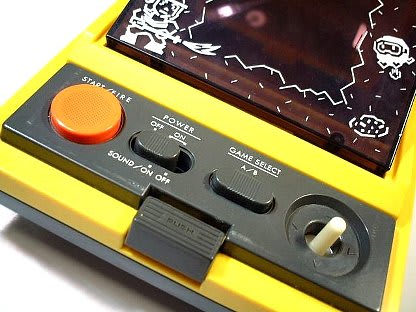

ほる/うめるボタンもちゃんと再現。現在と操作キーの位置が逆ですな。

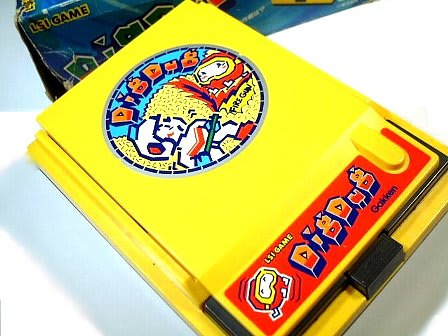

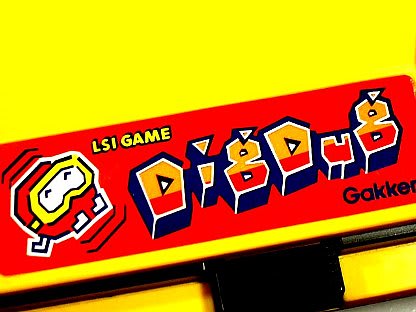

クールなロゴもかっこいい。版権はとってあるのでしょうか。

このケビイシという響きが、どれだけ斬新でかっこよかったか。

平安京エイリアンといえばゲームセンターあらし。2巻の撃滅!!恐怖のエイリアン、3巻の出っ歯、危機一髪で対戦しています。撃滅!!恐怖のエイリアンには、開発者の東大生が登場。あらしは増殖を始めてしまったエイリアンを、炎のコマで撃退しています。また、元はI/Oに乗った攻略法も紹介され、いちやくポピュラーになりました。子供の頃は、ゲーセンには行けないため、あらしを読んでプレイした気になってました。あらしの物語の中でも、かなり秀逸な回だったと思います。

蛍光表示管ゲームとしても初期の頃なので、それまでシューティング中心だったところに、このような複雑なゲームが移植されるとは、当時科学と学習のちらしで見た時は、信じられませんでした。電子ゲームは重ねあわせが出来ないため、平安京と掘る/埋めるという複雑なアクションをどうやって再現するのか、想像も付かなかった。穴に足をつけてエイリアンに見立てるとは、アイデアの勝利。

学研版平安京エイリアンは、筐体のデザインも素晴らしい。屋根がある神社仏閣のようにも見えるし、手足がある人間の形のようにも見える。個人的には、遮光土器に見える。

こんなデザインのゲーム機、後にも先にも無いと思います。

ほる/うめるボタン。FireとかATTACKがデフォでしたので、ひらがななのがイカス。ファミコン以降は、Aボタン、Bボタンになりましたが、掘るとか埋めるとか、ひとつの動作しかできないところが潔い。初めてでも間違いようが無い。やじるし付きの方向ボタン。デザイン的には十字キーなみに完成されている。Gakken 平安京エイリアン LSI ゲームのロゴもクール。

なぜか屋根型で尖がっている筐体上部。ちなみに左右のえらの部分やここには、中には何も無い。純粋にデザインのためのもの。

初期のもののためスクリーンにレンズが付いておらず、蛍光管の表示部が近い。

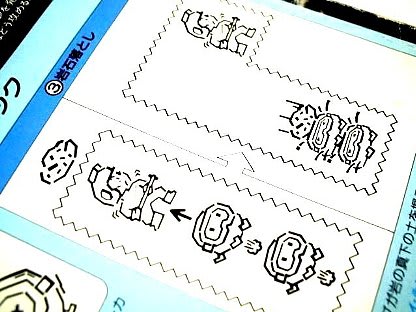

蛍光管のパターン。このような単純なもので、平安京エイリアンを再現するとは。

ゲーム画面はこのような感じ。穴に足の生えた丸いエイリアンに最初は違和感を感じますが、動き出すとちゃんとエイリアンに見える。

ゲーセンでは遊べない子供のささやかな願いをかなえてくれるものが、この学研版の平安京エイリアンでした。横9×縦5マスの狭い通路でも、秋葉掘りや隠居掘りなどの攻略テクニックが使える。

エイリアンはランダムに動いており、追いかけてはこない。そのわりには、意思があるかのようないやらしい動きをする。

穴を掘っているところ。掘りかけの穴は、検非違使の頭を流用して表現。

検非違使が掘った穴にエイリアンが落ちるとこうなる。埋めるとエイリアンを退治したことになり得点。

エイリアンが穴に落ちた!ほかのエイリアンにタッチされると助け出されてしまう。これは、アーケードのルールを再現している。

追い詰められた。このような状況でも助かることがあるなど、エイリアンが絶妙な動きをする。

1面3匹、2面5匹、3面7匹と面をクリアするごとに増えていき、以後3匹へと戻ってループします。この狭い画面内に7匹は脅威。

喰われた!

芥川賞作家のブルボン小林氏のジュ・ゲーム・モア・ノン・プリュ(太田出版)には、一番最初にこのゲームのエッセイが掲載されています。もうひとつは、アーケード版の開発者の元東大生にインタビューを行った超アーケード(太田出版)。これによるとあらしへの出演は、知らない間に出ていたらしい。PC版(WIN版)平安京エイリアンは、権利元のハイパーウェアより出ている公式なものがダイソーの100均ソフトの中にあります。他には、ゲームボーイやSFCなどに移植されていた。

個人的には、科学と学習巻末の織り込み広告にこれを見つけ、絶対に買う!とクリスマスまで、飽きもせず繰り返し広告を眺めていたことを思い出します。クリスマス前にM君が先に買ってしまい、(飽きるまで散々遊ばせてもらいましたが)同じものを買うわけににもいかず、お年玉でTVベーダーを買ってしまった思い出があります。そんなわけで、電子ゲームの中で最も思い入れが深い一品になっています。

後日、授業で平安京を習った際には、平安京がSFと呪術に満ちたサイバー都市に思えました。ということで、学研版LSI GAME 平安京エイリアンでした。

参考:Wiki 平安京エイリアン、電気音響の項、帰ってきた電子ゲーム、GAME&WATCH ゲームウォッチ カンストへの道、ゲームセンターあらし/すがやみつる(小学館)、ジュ・ゲーム・モア・ノン・プリュ/ブルボン小林(太田出版)