これは、バンダイが1985年に発売したLCDゲームW-RACING・ダブルレーシング。

1~2対戦プレイが可能な2スクリーン型の携帯ゲームで、本体から分離可能なそれぞれ独立したスロットルを持っているところが特徴になります。

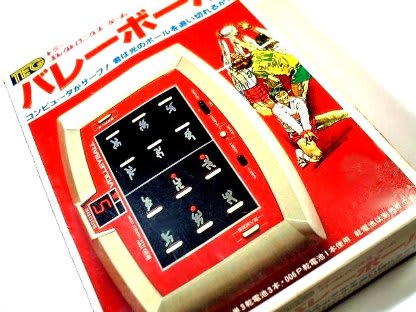

パッケージ。

フォーミュラカーの描かれたロゴがかっこいい。

箱裏の遊び方の解説。85年製で、MADE IN JAPANの文字が。

1985年と言えば、国内ではスーパーマリオが発売されて、FCブームが頂点に達した時期でしたから、それほど話題になったとも思われず、あまり記憶にはない機種です。ネット上にもほとんど情報がありませんので、ご存知の方は少ないのでは。ただ海外では、日本国内とは温度差があり、高価なTVゲームはそれほど急激に普及せずに、ゲーム&ウォッチやFL機の販売が続けられて、90年代前半くらいまでそれが続いていたというような事情もあるようです。(特にゲーム&ウォッチは、国内販売が行なわれなくなった後も、新作の販売が続けられています)

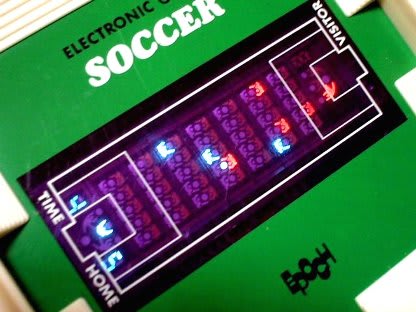

ゲーム画面はこのような感じ。2台並んでいるのは、相手のスクリーンに互いの自機が現れているため。

という事で、これも海外のサイトやオークションなどの方に登場してくる事が多いようです。それほど稀少なものだとは思えないのですが、なぜか海外の電子ゲームコレクターが出した電子ゲーム本『ELECTRONIC PLASTIC』の表紙を飾ったりしています。2つのスロットを握って対戦するというスタイルが、彼らのツボにはまったのでしょうか。(というか、海外版があるのかどうかもあやしいのですが・・・)

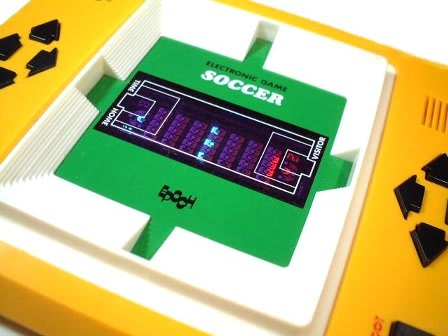

本体。独立した2つのスロットルが、いかにも海外の方が好きそう。

裏面はコードを収納しておけるよう、独特な形をしています。

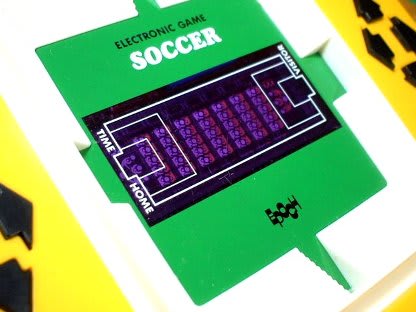

スクリーン。ダブルスクリーンとはいっても、別々に液晶画面があるわけではない。

ノーマルコースとエキスパートコース。このような装飾が気分を盛り上げる。

チャンピオンコース。

4方向ジョイスティックで、スピード、ブレーキ、ハンドリングを全て行える。

電子ゲームとしては後期のものですから、作りはかなり凝っていて良く出来ています。わざわざ取り外し可能なセパレートタイプのスロットルが装備されていますし、コースも3種類も準備されています。(これで燃料の概念があったら、完璧だったでしょう)。2人対戦ができるというスタイルでピンとくるのはFCでも人気だった、ナムコのファイナルラップなのですが、これは1987年に発表ですから、これが元ネタではないようです。時期的に任天堂F1レースや、ナムコのポールポジション等の影響が大きいのでしょうか。

この頃は、すでにファミコンが主役なので、それほど高価なものではなかったと思われます。質感は、それほど高くない。

本体の安っぽさを、デザインが補っている感じ。

すでにスーパーマリオが登場している時期に、どんな層がターゲットだったのでしょう。やはり海外市場がメインだったのかも。

スロットカーみたいな雰囲気もあります。

まあどちらにしても、1985年のあのFC熱狂の時期では、子供に顧みられる事は少なかったでしょうから、ひっそりと発売されてひっそりと消えて行ったのでしょう。それでも、こういう時代を乗り越えてきた古い玩具には、その時代が投影されていますので、なんとも言えない感慨深い気分にはなります。※数少ない日本語の紹介記事としては、まんだらけさんのサイトに解説があります。

※2006年12月16日の記事を、写真を追加して再構成

参考:まんだらけ・電子遊戯広場