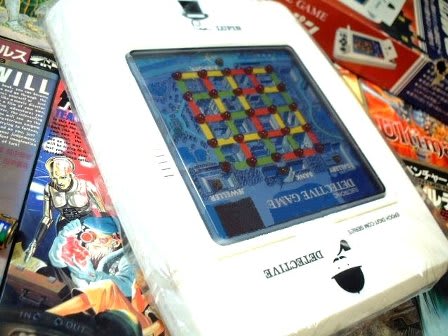

これは、トミーより1983年に発売されたウイリークロッサー WHEELIE CROSSER。

電子ゲームブームの最後期に作られたもので、ミスターDo!、モンスターバーガーと共にマルチカラーレーザー6000と呼ばれるシリーズの一つとして発売されました。FL(蛍光表示管)と液晶ゲームの中間ほどの大きさで、バックライト付のカラー液晶を使用した、ある意味電子ゲームの技術進化のひとつの到達地点とでも言えるものでした。

WHEELIE CROSSERのWHEELIEとは、オートバイなどを前輪を浮かせて後輪だけで走らせる後輪走行のこと。CROSSERはモトクロスをする人くらいの意味でしょうか。弾けるようなPOPなロゴが80年代っぽい。

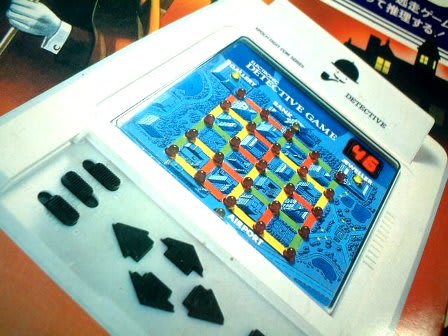

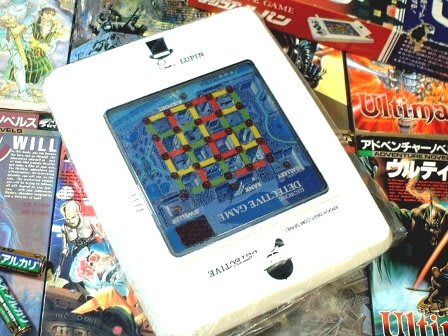

本体。ゲーム&ウォッチなどよりふた周りほど大きく、バックライトの関係で厚さもそこそこあります。ただし、蛍光表示管ゲームよりはひと回り小さいくらい。結構、独特な大きさ。重さもそれらの中間くらい。

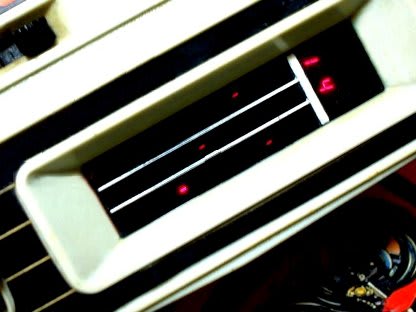

電源のON/OFF、サウンドのON/OFF、4方向キーのみと、この辺りまで来ると操作系は完成されていて極めて簡潔なもの。ただしバイクは自動でスクロールして進みますので、前(ウイリー)、後(スモーク)、上(ジャンプ)、下(ダウン)とこのゲーム独特なもの。たった4つのキーでかなり色々なアクションをこなします。

電池は、単3電池を4本使用。液晶だとボタン電池がほとんどでしたので、ここも少し珍しい。

また液晶のゲームにしては珍しくACアダプターの端子付。

トミーの蛍光表示管用のACアダプターが使えます。バックライトを使用する関係上、消費電力が普通の液晶ゲームより多いのでしょう。

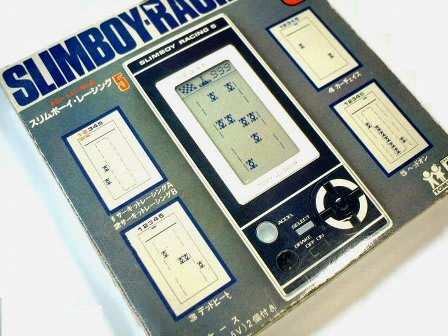

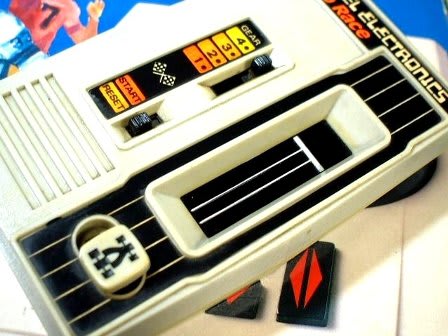

何度もネタに登場させていますが、トミーが78~79年頃に発売したブラックライダー。当時、ヒットしたブラックレーサーの続編にして姉妹品。モトクロスのバイクを使って、車やドラム缶を飛び越すスタント競技をゲーム化しています。これLEDこそ使っていますが、電子ゲームですらないエレメカ。フイルムに障害物が印刷してあって、モーターの動力でそれを回すことにより動かしています。

このウイリークロッサーは、いわば電子ゲーム出始めの頃のこのゲームのリメイク版とも言えるもの。4~5年ほどと短かった電子ゲームブームの間に、どれくらい技術は進んだのでしょうか。

また83年のFC発売とともに電子ゲームのブームは終焉を迎えますが(玩具屋のショーケースの主役の座を降りる)、翌84年にはモトクロスバイクゲームの古典ともいえるエキサイトバイクも登場しています。電子ゲームでどこまでやれたのでしょうか。

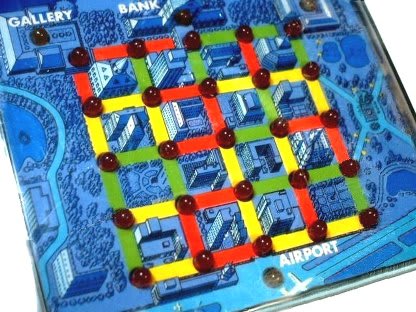

ということで、ゲーム画面。トミーの方のインタビュー記事を読むと、単なるカラー液晶ではなく、ドット単位にカラーフィルターを付けた上に液晶をシャッターのように使ってバックライトで照らしているらしい。技術的なことは難しくてわかりませんが、蛍光表示管でもなくGBCやGGのようなカラー液晶でもない、独特の鮮やかな発色を見せています。大きな穴(ギャップ)は、操作キーを下に入れて降りる必要があります。そのままだと自動では降りてくれないためミスになる。

小さな穴(ギャップ)。操作キーを前に入れてウイリーで超えます。

空き缶が連続してやってくる。操作キーを前に入れてウイリーでかわします。メトロクロスのように踏んでいるのかどうかは不明。

ライバル(マッドライダー)は、前から来たものは操作キーを上に入れてジャンプでかわし、後ろから来たものは操作キーを後ろに入れて煙幕(排気ガス?)でかわします。また、カラスが飛んでおりジャンプ時にぶつかるとミスになります。

やられるとこうなる。グキッとかいっててそうで痛そう。

空からはヘリが爆弾を落としてきます。爆弾は、操作キーを前に入れてウイリーすることでかわせます。

道が上下に分岐して、どちらかにガソリンが出現。燃料制なので定期的に燃料をとって補給する必要があります。ジッピーレースみたいなシステム。

時々やってくる気球にタイミングを合わせてジャンプするとボーナス得点。殺伐としたレースに訪れる一服の清涼のひと時。

この過酷なレース(なのか?)を戦い抜く孤独なライダー。哀愁が漂います。ゲームは、同時代のムーンパトロールに非常によく似た感じ。

スタートボタンを押さないでいると、延々と道が流れるデモが始まります。これが非常に綺麗。また、ゲーム中にもずっとBGMが流れており、その意味でも電子ゲームとしては珍しい。

ということで、電子ゲームとしてはここまでやるかというほどの出色の出来。しかし、時代はFCへとバトンタッチ。そのためか、ここまでやったのに刀折れ矢尽きたようで、どこか哀愁を帯びていて寂しい。

電子ゲーム後期のものということで、いわゆるレアもの扱いされたりもするようです。やはりミスターDo!が、一番人気のようですが、このウイリークロッサーもあまり見かけません。ネットで検索してみると、某専門店では(箱説付ですが)58,000円、税込みで60,000円の値段が。で、オークションでこれを落とした時の価格が100円。レトロ玩具なんて値段はあってないようなものだと思いますが、この価格は果たしてどうなんでしょうねえ。

そのような大人の事情とは関係なく、一心不乱に時代を駆け抜けた、トミーのウイリークロッサー WHEELIE CROSSERでした。

参考:CVSオデッセイ、帰ってきた電子ゲーム、Nostalgiaマルチカラーレーザー6000シリーズの項