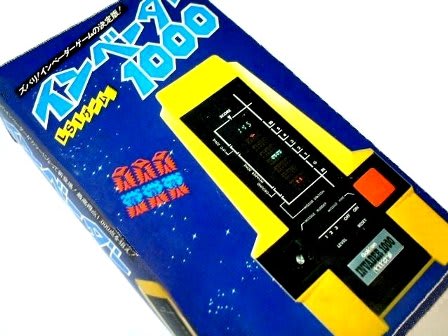

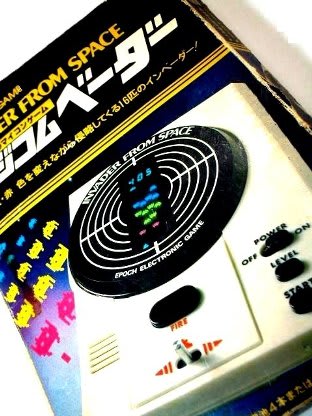

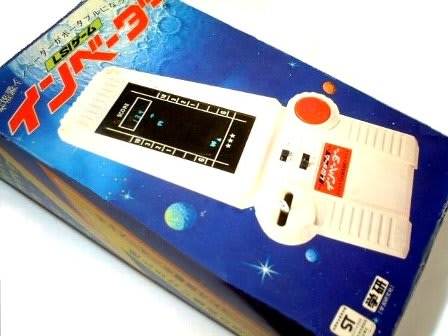

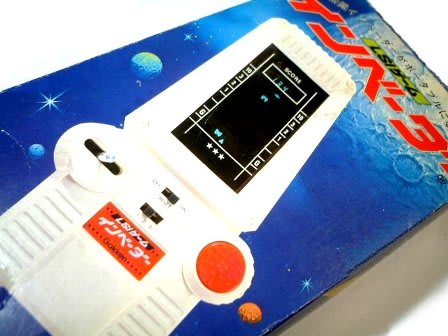

これは、1979~80年頃に学研より発売されていたLSIゲーム・インベーダー

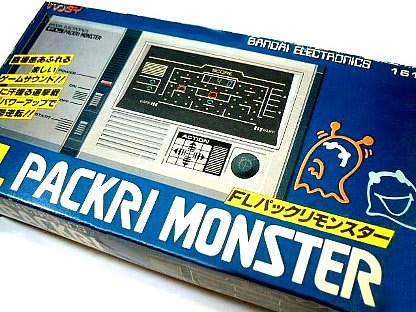

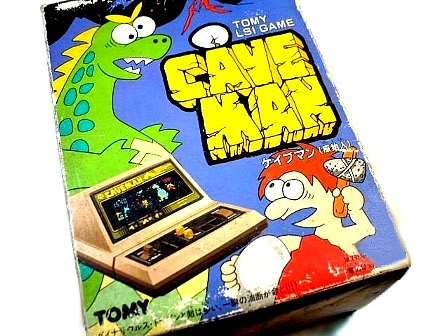

学研は、子供向けの学習誌・科学と学習を発行していた出版社で、他には科学教材などわりとお堅いイメージの会社でした。これは、その学研が電子ゲームに参入した時の最初のものになると思います。バンダイやエポック、トミーなどの玩具専業メーカーのものに比べると、今ひとつ真面目というか垢抜けないというか、パッケージからも慣れてない感がひしひしと伝わってきます。

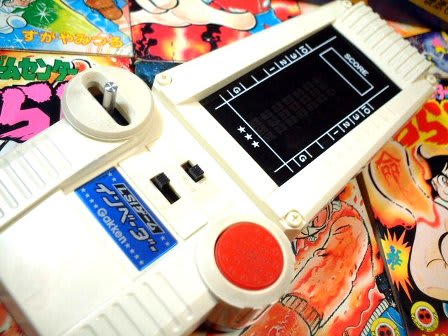

本体スクリーンの横の数字はスコア。一番上段(UFO)が10点、高度により3点、2点、1点と得点が変わることを示しています。学研の電子ゲームは、デザインが優れているものが多いのですが、最初のものということで、やはりぎこちない感じ。

箱裏の解説。あれこれ書き込んであるのですが、余計なことは書かず的確にルールを伝えている。単純なゲームなので、おそらく箱裏だけで遊び方は全て理解できる。これを読んでると、このゲームについて学習しているような気分になります。

当時は、NECなどの電子部品メーカーに頼んでいるところも多かった筈ですが、学研が独自に開発したカスタムLSIと蛍光表示管を使用と記載されています。これだけで、なんか学研は凄いという気になる。

パッケージ側面。この慣れて無さ加減、垢抜けなさ加減が、逆に新鮮だった。

当時、7,000~8,000円はしたはず。学研のものは流通経路の違いか、一般の玩具さんでは見かけないことも多かった気がする。そこが、また特別感を醸し出していました。科学と学習のように、学研のおばちゃん経由で手に入れることもできたのでしょうか。

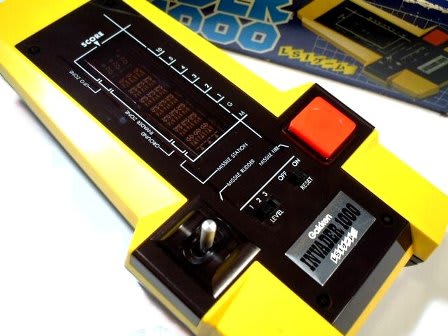

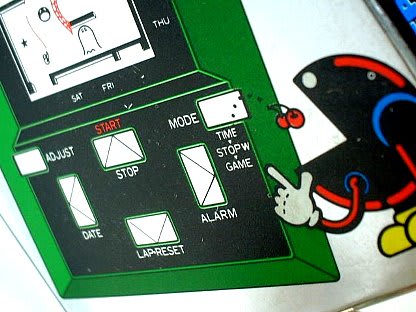

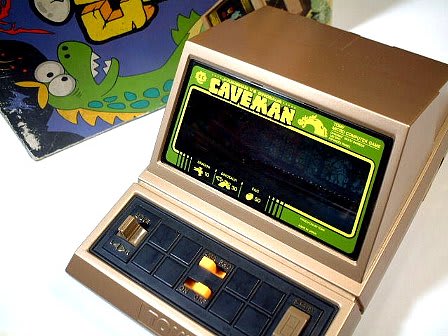

本体。左がミサイル砲台移動レバー、右がミサイル発射スイッチ。中央に電源のON/OFFとレベル(初級・中級・上級)という構成。リセットやスタートボタンに該当するものが無く、電源を入れるとゲームがいきなり始まり、ゲームオーバーのたびに電源を入れ直さなければならない。

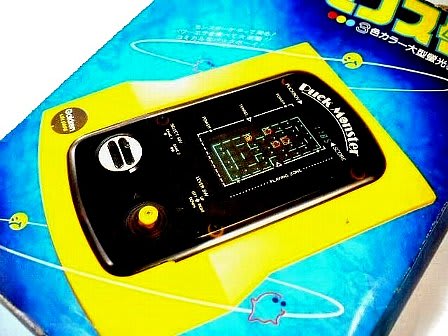

学研のインベーダー3部作(インベーダー・インベーダー1000・インベーダー2000)と共通する縦長のデザイン。バンビーノの初期のものや、同じ学研の平安京エイリアンっぽくもあります。

お馴染み学研LSIゲームロゴもぎこちない感じ。並べられた☆がイカス。

ゲーム画面はこのような感じ。インベーダーは2匹しかでません。インベーダーゲームは、もともとブロック崩しより発展させて考案されており隊列を組んだ形が特徴ですが、初期の家庭用では隊列を表現するもが難しかった。バンダイのミサイルベーダーでも一匹だけで、あくまでも雰囲気のみを再現していた。この2匹が左右に動きながら光線爆弾を打ち、段々と下に降りてきます。最下段まで侵略されるとゲームオーバー。ハイスコアが199点のため、割とすぐ終わってしまい、いかにも初期のゲームという印象ですが、意外と軽快に遊べて楽しい。

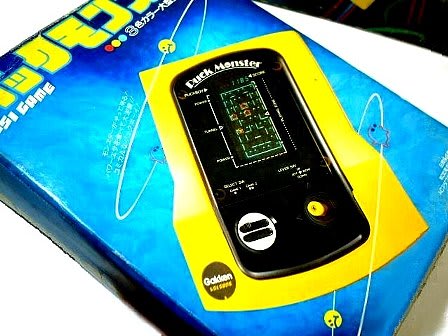

続いて発表されたインベーダー1000は、これの改良版。最高得点が1000点まで引き上げられて、ゲーム時間も延びている。デザインもグッと垢抜けました。第3弾のインベーダー2000では、インベーダーというよりはギャラクシアンのようなゲームに。

ゲーム性は変わってませんが、インベーダーと比べると、インベーダー1000の方は、角なんて付いてやはり少し垢抜けている。今見ると、2チャンネルのキャラっぽい。

スペースインベーダー(Space Invaders)は、タイトーが1978年に発売したアーケードゲーム。ゲーム機を置いたゲーム喫茶や、インベーダーハウスと呼ばれるゲームセンターのはしりのような店が登場するなど、社会現象と呼ばれるほどのブームを巻き起こしました。ただし、この頃のゲームセンターは子供には敷居が高く、ゲームセンターあらしやTVの番組で知るのみでした。8時だよ!全員集合のコントにもインベーダーが登場し、その際はセットの電飾が上手くいかずに失敗して、いかりやさんがあやまっていたことを覚えています。

もうしばらくすると、ブームも去って駄菓子屋に海賊版が入ったり、デパートのゲームコーナーで10円~20円ゲームとして遊ぶことができたのですが、1ゲーム100円ではブーム期には子供には手が届きませんでした。なんとかインベーダーで遊びたいという需要を狙って、次々とインベーダーの電子ゲームが登場してきました。学研もその流れに乗って、電子ゲームへと参入して行ったのだと思います。

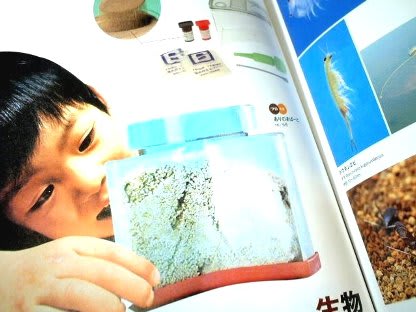

この頃の子供向け学習誌には、小学館のものもあって、そちらには紙製の付録が付いていました。他社のものと比べると学研のものは漫画は少なく学習教材よりでしたが、プラスチック製の科学教材が付いており、好奇心を刺激され楽しかった。

プランクトンの飼育セットやプラネタリウム、日光カメラなど、玩具感覚で遊べた。巻末には次号の予告が載っており、次月の付録が楽しそうなものだと首を長くして待っていた。

学研は、電子ブロックやマイキット、トランシーバーなど、科学玩具も売っており、巻末にはこれらの広告も付いていた。学研の玩具は、デパートでもショーケースに入れられているような高価なものばかりだったので、買えるあてはありませんでしが。

電子ブロックは少しずつ発展して、終いには4ビットマイコンを搭載したFXシリーズまで登場した。当時、(トミーのぴゅう太など)家庭に少しずつPCが入って来始めていた時期だったので、これが憧れの玩具だった。この(憧れの)電子ブロックの4ビットマイコンは、後に大人の科学として復刻されました。

このような中に、当時としては最先端の玩具だった電子ゲームが登場してきたのですから、当時としては毎号巻末の折込チラシを穴が開くほど眺めていました。電子ゲームも出始めの頃は高価だったため、あまり買える対象としては現実味がありませんでしたけど。大人の科学で復刻して欲しいが、コストや販売価格、市場を考えると難しいのでしょうね。

ということで、思い出の中で科学と学習と分かち難く結びついている学研LSIゲーム・インベーダーでした。

参考:Wiki スペースインベーダーの項、帰ってきた電子ゲーム、大人の科学 科学と学習ふろく百科(学研)