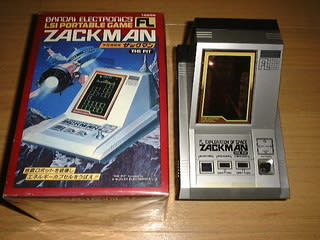

これは任天堂ゲーム&ウォッチのWIDE SCREENシリーズのファイアアタックです。WIDE SCREENシリーズは、シルバー・ゴールドに比べて200円アップの6,000円でした。1981年にパラシュート・オクトパス・ポパイ・シェフ・ミッキーマウス(エッグ)・ファイアの順番で、翌1982年にタートルブリッジ・ファイアアタック・スヌーピーと続いて発売されました。

G&Wは大人を対象にして発売したところ、子供に好評で人気が出たのだそうです。そこで、急遽スクリーンを大きくキャラクターの表情を豊かに(子供向けに)変更して発売されたのが、このWIDE SCREENシリーズだったようです。この1981年のパラシュート・オクトパス・シェフは、コロコロコミックやゲームセンターあらしにも登場して、G&W人気の過熱振りは最高潮だったように思います。

しかし翌年のタートルブリッジ・ファイアアタック・スヌーピーは、不人気とも言えるほど売れ行きが悪かったのだそうです。バンダイやエポック社も液晶に参入して、3,980円や2,980円という低価格で新製品を発売しましたので、そちらに人気が流れてしまったり、設定が似通っていたため飽きられてしまった部分もあったのでしょう。そこで任天堂は、1982年6月にダブルスクリーン『ドンキーコング』を発売して再び人気を盛り返し、1983年のファミコンへと繋がっていったようです。

ただ開発者の横井軍平氏は、タートルブリッジ(亀の橋)のアイデアが非常にお気に入りだったそうです。(亀の背中を、因幡の白ウサギみたいに橋代わりにして荷物を運ぶ設定)。私も当時タートルブリッジを持っていて、カラフルな画面だったのが印象に残ってます。著名なキャラを使ったスヌーピーはともかく、このファイアアタックはそれらに比べて輪をかけて売れなかったようで、残っている数も少ないようです。設定も、騎兵隊の砦に襲来するインディアンをハンマーで撃退するというものですから、人権意識が厳しくなった今日では、まず作られそうにないものですね。

それにしても寒くなってくると、冬の夜ってなんだかとてもゲームに向いてる気がします。昔ハウスシチューのCM(youtube)などでもよくありましたが、寒い夜に暖かい部屋でゆっくりとした時間をすごすというのは、とても心が休まるようなシチュエーションに思えます。お茶でも飲みながら30分でも1時間でもホッとして過ごすような、ささやかな時間をなるべく大切にしたいものだと考えています。

G&Wは大人を対象にして発売したところ、子供に好評で人気が出たのだそうです。そこで、急遽スクリーンを大きくキャラクターの表情を豊かに(子供向けに)変更して発売されたのが、このWIDE SCREENシリーズだったようです。この1981年のパラシュート・オクトパス・シェフは、コロコロコミックやゲームセンターあらしにも登場して、G&W人気の過熱振りは最高潮だったように思います。

しかし翌年のタートルブリッジ・ファイアアタック・スヌーピーは、不人気とも言えるほど売れ行きが悪かったのだそうです。バンダイやエポック社も液晶に参入して、3,980円や2,980円という低価格で新製品を発売しましたので、そちらに人気が流れてしまったり、設定が似通っていたため飽きられてしまった部分もあったのでしょう。そこで任天堂は、1982年6月にダブルスクリーン『ドンキーコング』を発売して再び人気を盛り返し、1983年のファミコンへと繋がっていったようです。

ただ開発者の横井軍平氏は、タートルブリッジ(亀の橋)のアイデアが非常にお気に入りだったそうです。(亀の背中を、因幡の白ウサギみたいに橋代わりにして荷物を運ぶ設定)。私も当時タートルブリッジを持っていて、カラフルな画面だったのが印象に残ってます。著名なキャラを使ったスヌーピーはともかく、このファイアアタックはそれらに比べて輪をかけて売れなかったようで、残っている数も少ないようです。設定も、騎兵隊の砦に襲来するインディアンをハンマーで撃退するというものですから、人権意識が厳しくなった今日では、まず作られそうにないものですね。

それにしても寒くなってくると、冬の夜ってなんだかとてもゲームに向いてる気がします。昔ハウスシチューのCM(youtube)などでもよくありましたが、寒い夜に暖かい部屋でゆっくりとした時間をすごすというのは、とても心が休まるようなシチュエーションに思えます。お茶でも飲みながら30分でも1時間でもホッとして過ごすような、ささやかな時間をなるべく大切にしたいものだと考えています。