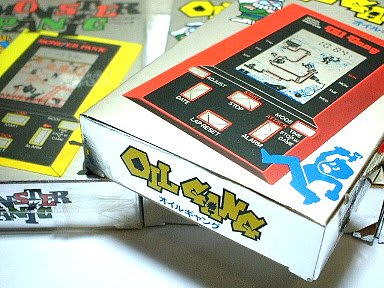

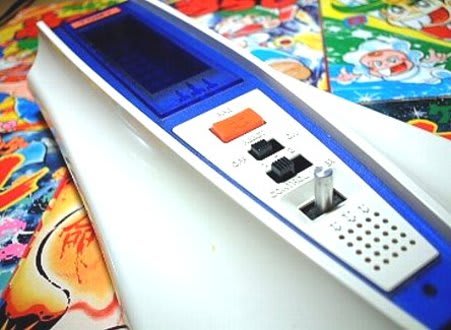

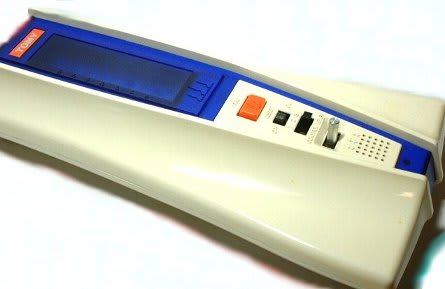

タカトクトイスの『ペンギンギン』(PENGINGIN)は、電子ゲームのブームも末期の1983年頃に発売されました。タカトクは、電子ゲームブームの初期(80年頃)に『ゲームロボット九』、『ゲームロボット5』を発売しており、こちらは3年間で100万個を売り上げる大ヒット商品となったそうです。2005年には、ハナヤマ社よりゲームロボット21、ゲームロボット10として、それぞれ復刻されています。この他にも『ヒステリックママ』や、『ドッチダベー』という、マニアックな路線もあるのですが、82~83年頃に突如として2,980円という低価格(ゲームウォッチが約6,000円だったので半値)で、『ネコドンドン!』と、『ロボットメーカー』を発売します。この『ペンギンギン』(PENGINGIN)は、その低価格2,980(にーきゅっぱ)路線の第2弾ということになります。

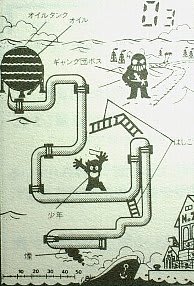

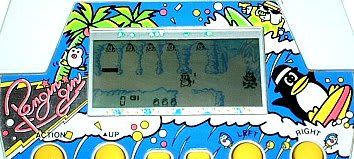

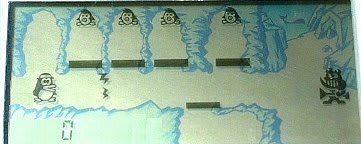

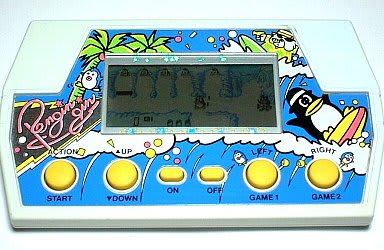

ゲームのルールは、親ペンギンを操作して捕らわれの子ペンギンを救出するというものです。子ペンギンの牢屋の扉はランダムに開閉しており、看守のブルドックが定期的に巡回をしてきます。ブルドックに見つかると発砲してきますので、空いている部屋に入り回避します。(子ペンギンをおぶっているときにはパンチで攻撃も可能)。捕らわれの子ペンギンを下の窪み(出口)に連れてゆけば脱出成功となります。それほど面白いという訳ではないのですが、これに似たようなゲームは思い当たりませんので、オリジナリティという意味ではがんばっているかも。このシリーズ、『ネコドンドン!』、『ロボットメーカー』とも、廉価なわりには良く出来ています。あらためてこのゲームをやってみて、何か妙に懐かしい感じがしたのですが、設定としてはドリフの監獄コントですね。

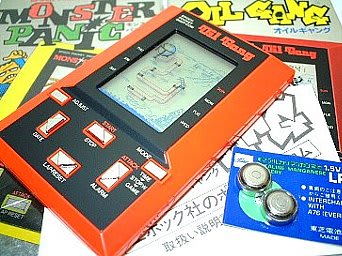

6,000円~10,000円程したFLゲームと比べても、液晶ゲームは安価で携帯にも便利でしたから、学校などに持ってきて貸し借りや交換をするなど、結構普及していたのですが、それでも81~82年の時点ではまだまだ高価なものでした。後発のバンダイゲームデジタルが4,800円→3,980円と低価格路線で攻めていましたが、そこにこのシリーズが出た時は結構衝撃的でした。特筆すべきは、廉価だからといってゲーム性が決して劣っていなかったことです。個人的な思い出としては、当時ばあちゃんに田舎の寂れた百貨店(今はもうない)にて、『ロボットメーカー』を買ってもらった覚えがあります。またウォークマンのロゴのようなペンギンギンのタイトル、ゲーム内容とは関係なくサーフィンに興じる主人公たちと椰子の木など、意味不明にトロピカルな筐体が実に80年代しています。この頃、ちょうど松田聖子のCMでペンギンがブームだったんですね。

こちらでは、当時の電子ゲームのCMが紹介されています。ゲーム(玩具)ひとつのためにわざわざTVCMを打つなんて、今ではちょっと考えにくいですね。当時は子供が多くて、元が取れるくらい売れたのでしょう。ここに『ネコドンドン!』と、『ロボットメーカー』、それに『ペンギンギン』のCMも紹介されていますが、同時期に『ペンギンギン』のボードゲーム版も発売されていました。ということで後編は、このボードゲーム版を紹介します。

参考:帰ってきた電子ゲーム、Wiki タカトクトイスの項、なつかCMギャラリー