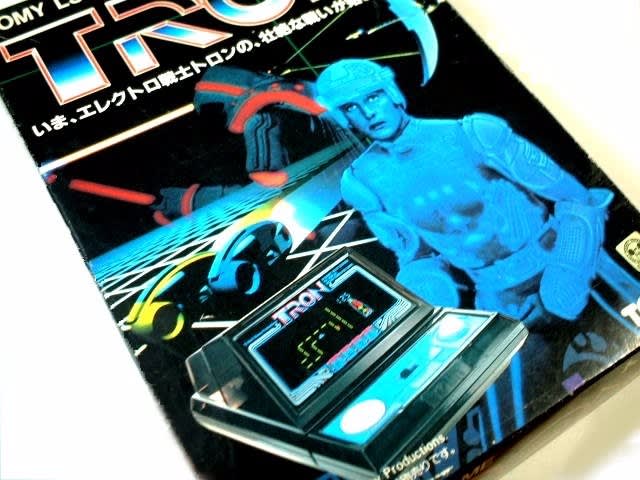

3D立体グライフィックゲーム『宇宙壮絶戦車戦』は、立体グラフィックシリーズの一つとして、電子ゲームブームの後期である1983年にトミーより発売されました。シリーズは、『スペースレーザーウォー』『コスモ・ル・マン』『宇宙壮絶戦車戦』『ジョース』『ジャングルファイター』『ドッグファイト』『シャーマンアタック』の7種が発売されています。一番の特徴は、双眼鏡型の筐体を用い両眼視差を利用して立体の画像を実現している点です。立体視差とは、立体を見るときに眼の位置の差から、右眼と左眼には異なった像が写っており、これを利用して微妙に異なった(ずれた)2枚の画像をみることで、立体画像を見ることができるというものです。この原理を利用した玩具は、昔からあって任天堂『バーチャルボーイ』も同じ原理を利用しています。少し前には、幾何学模様から立体画像が浮かび上がってくる書籍もブームとなりました。ということで、原理としてはそれほど目新しいものではないのですが、(電子)ゲームに応用したものとしては、これが最初期のものとなり、どんなものだろうと興味を引くことになります。腕時計型の液晶ゲームやカラー液晶ゲーム、FLゲームでスクロールを実現したり、同じ画面を両面から見る対面型FLゲームと、新しい仕掛けに挑戦してきたトミーの集大成とも言えるものだったようです。任天堂『バーチャルボーイ』に先立つこと10年以上、『ニンテンドー3DS』に先立つこと実に30年近く前に、ゲームに立体3Dを持ち込んだこのゲーム、出来の方はどうだったのでしょうか。

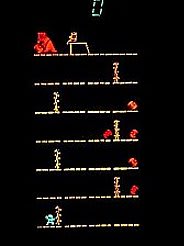

ゲーム内容は、スペースタンク(戦車)を操り、上空を飛来するアベンジャー(敵機)を撃つというものです。上画像の液晶の全画面表示を見てもらえばわかるとおり、スペースタンクは横に3コマしか動けず、スクロール等はしません。スペースタンクから発射されたレーザー砲と、飛来するアベンジャー、アベンジャーから投下された爆弾、破壊されたアベンジャーという構成になっており、この時期のものとしては極単純なものだったと思います。このシリーズ、ほかの物も似たり寄ったりで、ゲーム性をシンプルにすることで、より3Dを際立たせるという狙いがあったのかもしれません。というか双眼鏡を覗き込み立体画像で遊ばせるという構成から、複雑なものでは目が疲れてしまって無理だったかもしれませんね。

写真では液晶部分しか写ってませんが、実際のゲーム画面では未知の惑星っぽい背景上に液晶の戦車が載っているという構成になってます。筐体上の採光窓から自然光を取り入れるようになっていて、液晶がFLのように輝いて表示され、実際のゲーム画面はかなり綺麗です。すごく単純なゲーム内容と相まって、立体ということから想像するより、かなり遊びやすいゲームに仕上がっています。シリーズ後期の『ドッグファイト』『シャーマンアタック』(84)では、画面上の自機が画面の外に消えた後、ステレオによる“音”によりプレイヤーの後方を通過し、再び画面内に表れるという音による3D化にも挑戦していたようです。見た目は玩具っぽいため、電子ゲームブームが去った後ギミックに振った子供向けという印象も持ちますが、最後まで新しいことに果敢に挑戦していた意欲作と言えるのかもしれません。

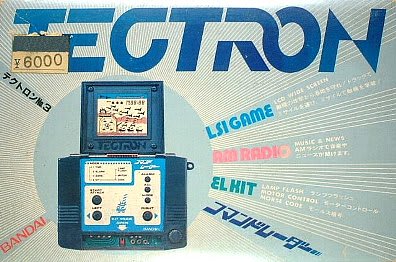

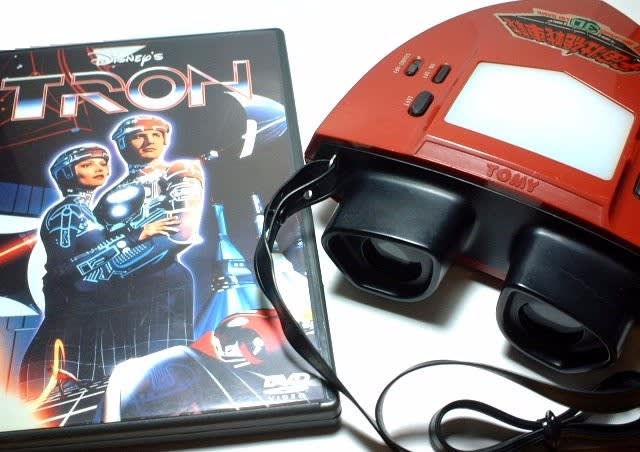

同じくトミーより発売された、映画トロンの電子ゲーム版。こういう近未来っぽいガジェットに憧れた。

このゲーム液晶のため本体はかなり軽く、見た目は紐など付いていますので、(中古ショップなどに)箱のない状態で置いてあった場合、夜店で売っている双眼鏡の玩具にしか見えず、バーチャルボーイのような重厚さはありません。そのため電子ゲームと気付かれずスルーされてしまうことも多いかも。ただ、このゲームの戦車(自機)やアベンジャーのデザインの元となった映画『TRON』のように、電子世界(近未来)への憧れはこの筐体の中にしっかりと詰まっていると言えるかもしれませんね。

参考:帰ってきた電子ゲーム“レーザーウォー”“宇宙壮絶戦車戦”の項、CVS ODYSSEY“株式会社トミー濱野信夫氏インタビュー”