ミサイル遊撃作戦は、1979年にトミーより発売されました。もともとの製造元はエミックス株式会社(バンビーノ)で、海外ではUFO MASTER BLASTER STATIONとしてマテル社より発売されたようです。ゲームの表示部に蛍光表示管を使ったものとしては、日本(世界)で最初のもののようです。エミックス社とは電子部品の製造メーカーで、蛍光表示管をゲームに応用したものを玩具メーカーに売り込み、国内ではトミーより『ミサイル遊撃作戦』として販売されたのが経緯のようです。これ以降、エミックス社は国内でもバンビーノとしてブランド展開、トミーも自社でFLを開発してゆくことになります。時代背景として、1978年に“インベーダー”の大ブームが起こり、同年9月には“ゲームセンターあらし”が登場しています。玩具でも、小型モーターなどを使ったエレメカや、表示部にLEDを使用したLEDゲームなどが、オモチャ売り場を賑わせていました。そんな中に、これ(FL機)が彗星のように登場してきたということになります。

最初期のFLゲームということで、ゲーム内容はごくシンプルなものです。上部から下降してくるUFOをミサイルを発射して打ち落とします。ミサイルは、発射後も誘導できるようになっており、インベーダーというよりはギャラクシーウォーズ(79 ユニバーサル)の方が近いかもしれません。

カラーはブルー一色のみで、点数表示も2桁までです。画面は三列分しかなく、1コマにUFO、ミサイル、爆破パターンが並べられています。もちろんスクロール等はしませんので、ひたすら下降してくるUFOに向けてミサイル発射、誘導して当てるということを繰り返すことになります。ゲームとしては、同時期のLEDゲームの方が凝ってたかもしれません。ただ画面表示の緻密さ、繊細さでは、圧倒的にFLの方が上でした。

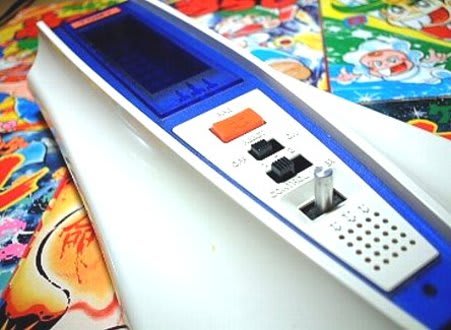

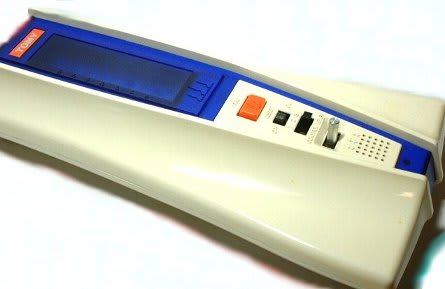

操作部もごくごくシンプルなもので、上からミサイルの発射ボタン、電源(リスタート)、ゲームレベル、ミサイルの操作レバー、スピーカーです。ミサイルの意匠が、スクリーン上と、発射ボタン、操作レバー下部に施してあって、ちょっと洒落ています。出始めのFL機のため非常に高価だったことと、海外に出すことも考慮されているためか、デザインが非常にクールで玩具っぽくない高級感があります。同時期のエレメカが、いかにも子供の玩具というデザインだったので、(きちんとデザインされた)これが余計にそう見えるのかもしれません。エミックス株式会社がもともと玩具メーカーではなかったという事と、(値段も考えると)もとより子供を対象に作られたものではなかったのかもしれませんね。

こちらは、バンビーノ社の本家本元のUFO MASTER BLASTER STATION。箱がえらく汚いのは、ご愛嬌。実は未使用品。

中身は、トミー版とほとんど同じ。

このバンビーノロゴが、ミサイル遊撃作戦ではトミーのものに変更。

本体裏の注意書き。それにしてもバンビーノ社も日本のメーカーなのに、すべて英語表記と、それが高級感をかもし出しています。

こちらがミサイル遊撃作戦。製造元エミックス株式会社の文字が。

ということで、最初期のもののためゲーム内容に関してはとりたてて特筆すべき点もないのですが、宇宙船を模したような本体デザインは、FL機の中でも特に評価の高いものだと思います。今見ると、スペースシャトルっぽい雰囲気もありますね。また、この『遊撃作戦』のデザインに関しては、これもモチーフのひとつなのかもしれません。バンビーノ社製のゲーム機の本体デザインは、造型の専門家が行なっていたそうで、今見てもクールでかっこよく古びていないのが大きな特徴ですね。当時私は、実物を見た記憶がうっすらとしか残ってないのですが、小学館(コロコロ、学習雑)か集英社(ジャンプ)の懸賞の商品として出ていたのを欲しかったような記憶があります。また誰かが遊んでいるのを、少しだけ見せてもらったような覚えもあります。どちらにしてもとても高価で、しかも海外(アメリカ)製だと思っていましたので、とても購入の対象と考えることのできるものではなかったですね。

初期のFLゲームは、どこか外国製のような手の届かない高価な玩具でした。80年代に入るとエポック社、学研などより、ぞくぞくとインベーダー風のFLゲームが発売されて、一挙に身近なものとなりました。(それでもクリスマスか正月)。初期のあらしは、新作ゲームの紹介や攻略漫画という趣向でしたが、コミックスには電子ゲームや、TVゲームの攻略記事なども載っています。コタツに入って、このような記事を飽きもせずに、繰り返し繰り返し見ていたことを思い出します。

こんなにクールなゲーム機が、蛍光表示管ゲームの最初なんですね。

参考:CVS ODYSSEY トミー・浜野信夫氏インタビュー/Wiki・電子ゲームの項

この頃の電子ゲームの筺体デザインって、かっこいいのが多いんですよね。もうどこへ行ったのか分かりませんが、見かけたらぜひ再度購入してみたいものです。

FLゲーム機は割と大きめのものが多く、ゲームセンターのアップライト型をイメージさせるものなど、筐体デザインに凝ったものが多かったですね。今となっては、ゲームそのもので遊ぶというよりは、懐かしいオブジェとしての魅力の方が勝っているように思います。

G&Wなどには結構なお値段がついていたりしますが、FL機にはそれほど需要がないのか、意外と安く見つかったりもします。

おお!電子ゲーム関係はさっぱりな僕には、非常に勉強になりました。素晴らしいレビューです。

ところで価格を調べてみたところ、当時5800円?

http://www.gantsu.co.jp/nendai3.html

CVS ODYSSEYのインタビューでも名前が挙がっており、後にキャラをインベーダーに変えたバージョンが発売されたエレメカゲーム「レッドミサイル」の3800円と比べると、 意外に価格差が無いなあと思ってしまいました。(情報元が正しいのならですが)

これ書く時に、当時の値段も調べてみたのですが、正確なところはわかりませんでした。CVS ODYSSEYのインタビューでは、バンビーノ製FLが1万円近くして、とても高価だったとあります。かなりお買い得だったバンダイ・ミサイルベーダー(LED)でも3,980円でしたので、もう少し高かったような印象はあります。(7,000円~10,000円くらい?)。ただ、子供でしたから高価だったという記憶になったのかも。

ちなみにトミーにはエレメカのミサイル遊撃作戦というものもあるようです。

http://gametanteidan.blog94.fc2.com/blog-entry-92.html