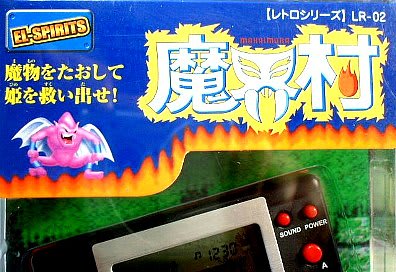

『EL-SPIRITS 魔界村』は、EL-SPIRITSのレトロシリーズとして、2005年にエポック社より販売されました。発売元はハンドヘルド社。それまでもキーチェン型のテトリスや、インベーダー等のミニLCDゲームは存在してましたが、有名作品の移植ということで発売時には注目を集めました。

ネタ元の『魔界村』(Ghosts 'n Goblins)は、1985年にカプコンより発売されたアクションゲームです。アーケードで人気を呼び、86年にはFCにも移植されて更に人気となりました。元々難易度の高いゲームでしたが、更に難易度を上げた“大魔界村”“超魔界村”“極魔界村”などの続編が発売されました。個人的には、ノーマル魔界村の1面クリアあたりで挫折した口ですので、以降の作品は遊んだことがありません。ただFC版ではよく遊びましたので、非常に懐かしい感じはします。写真下は、メガドライブ(ジェネシス)版の大魔界村が収録された、プラグイン型TVゲーム機“メガドライブプレイTV3”

FC期のゲームのため、当然電子ゲームへは移植はされていませんでした。85年の魔界村登場より、実に20年の歳月をへて突然電子ゲームに移植されたわけですから、電子ゲーム界ではちょっとした話題となりました。

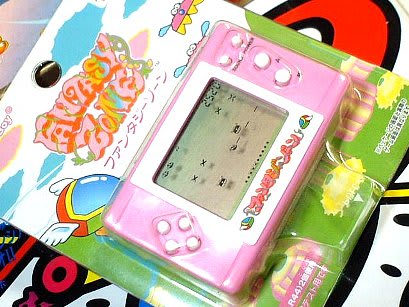

パッケージを開けたところ。このシリーズ共通ですが、背景にゲーム画面が使われており気分を盛り上げてくれます。1,000円のミニゲームで、ここまでやってくれれば文句はありません。

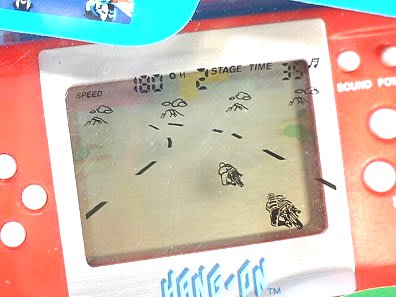

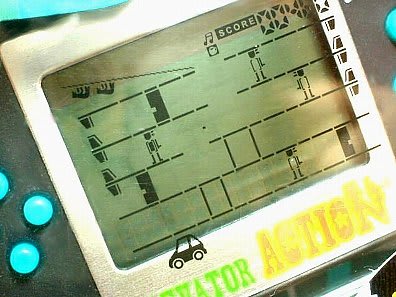

ゲーム画面はこのような感じ。恋人がレッドアリーマーにさらわれるオープニングとBGMもちゃんと再現。ステージは、①落とし穴を避けつつ前進ゾンビを倒す、②レッドアリーマーとの対戦、③カラスと落とし穴を避けつつ前進ゾンビを倒す、④魔王と対戦の4ステージ構成。①と③はスクロール面、②と④は一段上での対決パターン面。対決パターンは、スクロール面でのジャンプパターンがあてられています。電子ゲームでスクロールを再現というだけでもすごいと思うのですが、4ステージ構成というのには驚かされました。ミスをすると鎧が取れてしまうところも再現して、まさに執念の移植といった感じです。

パッケージや魔界村ロゴもいい雰囲気です。ここからEL-SPIRITS(ハンドヘルド)伝説?が始まったわけです。

散々指摘されていますが、1,000円のミニゲームですからキャラの小ささ、液晶の薄さ(見難さ)、操作のし難さというのはあります。ゲームを楽しむというよりは、1,000円でここまで再現(移植)してる!という驚きを楽しむためのものなのかもしれません。あるいは1,000円で、魔界村、電子ゲーム、エポック社と80年代の詰め合わせを買える商品というとぴったりくるでしょうか。

参考:Wiki 魔界村の項、GAME&WATCH ゲームウォッチ カンストへの道