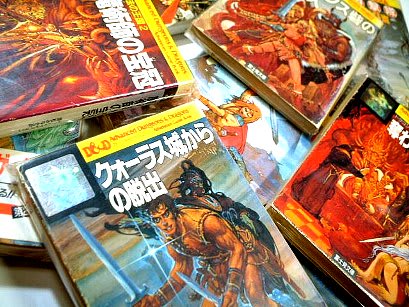

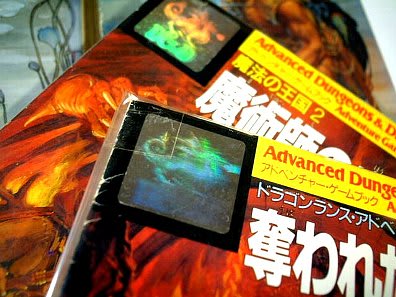

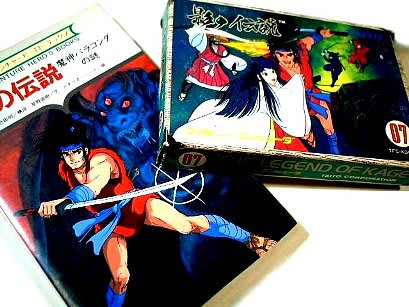

これは勁文社(ケイブンシャ)より発行されていたゲームブック、アドベンチャーヒーローブックスの『影の伝説』と『チャレンジャー』です。発行日は、どちらも1986年(昭和61年)となっています。どちらもFCの人気ゲームをゲームブック化したもので、このケイブンシャ以外には、双葉社より文庫本の形で『ファミコン冒険ゲームブック』というシリーズもありました(このシリーズ80冊以上出ていたそうで、今でもブックオフなどでよく見かけます)。

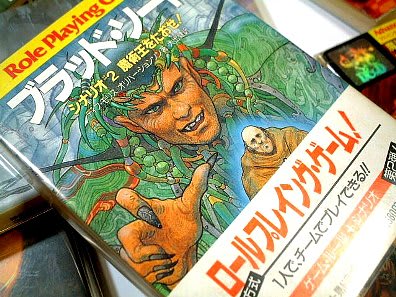

こちらは、ギャグ漫画っぽくアレンジ。

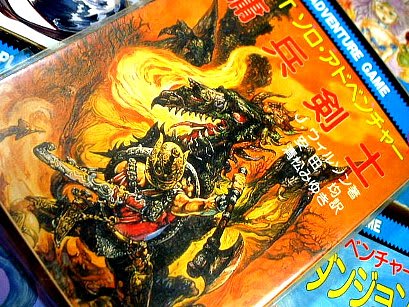

こちらは、劇画調。

こちらのケイブンシャのシリーズも46冊+αほど発行されているようで、ご記憶にある方も多いのではないかと思います。こちらもFC~PC-エンジンあたりのゲームが中心ですが、それだけに留まらずガンダム、Zガンダム、ボトムズなどのアニメ、宇宙刑事シャイダー、仮面ライダーブラックなど特撮もの、ナイトライダーなどの洋画等、多彩なテーマを取り上げていたようです。ほとんどの方が、勁文社(ケイブンシャ)という名前をどこかで聞いたことがあると思いますが、子供向けの豆本『大百科シリーズ』を発行していた出版社です。FCブーム以降には、『ファミリーコンピュータ・ゲーム必勝法シリーズ』も発行していました。ということで、このある意味脈絡の無いゲームブックのラインナップも、なんとなくわかるような気がしますね。また今でも豆本は見かけますので、気付きにくいですが、勁文社(ケイブンシャ)自体は2002年に倒産してしまっているそうです。

チャレンジャー(ハドソン)

影の伝説(タイトー)

このシリーズは、幼児から小学校低学年向けに書かれていますので、私は当時遊んだことはありませんでした。ファミコン発売時(83)から、スーパーマリオ(85)やドラクエ(86)の大ブームになる頃までは、発売されるFCソフトの本数自体もそれほど多くなく、中古店も個人でやっているところがほとんどでしたので、FCソフトはそう簡単に買える物ではありませんでした。80年代後半になって『ブルート』等の大手チェーンができてから、やっと中古品が普通に買える(流通する)ようになりましたが、それまでは1本1本のソフトがけっこう大きかった様に記憶しています。この頃のゲームで遊びたいという(子供の強い)気持ちを、少しでも満たすためにこのようなシリーズが発売されていたのでしょう。新品ソフトは1本5,000円~ほどしましたので、500円~くらいの子供のこづかいで買えるゲームブックは、当時それなりに意味を持ち、それなりに大切な存在でもあったのだろうと思います。

この頃にファミコンの洗礼を受けた子供たちというのは、(ゲームに関して言えば)幸運だったような気がします。今でも熱中するようなゲームや、目をみはるようなゲームというのは登場しますが、あの頃のような“わくわく感”をゲームより感じることは、もはやないように思えます。表紙から当時の子供のわくわく感が、なんとなく伝わってくるような気がしますね。