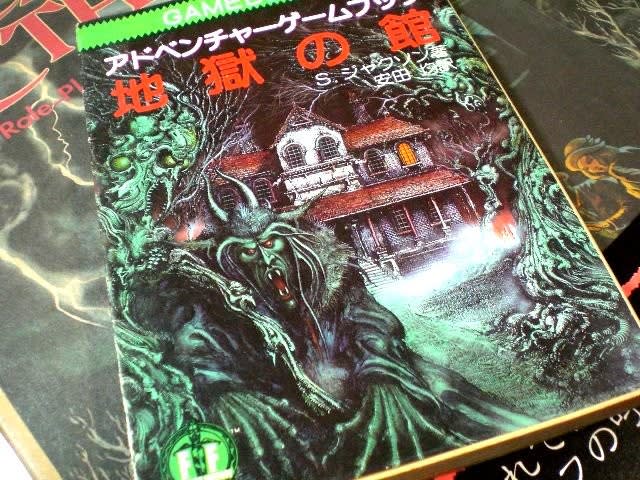

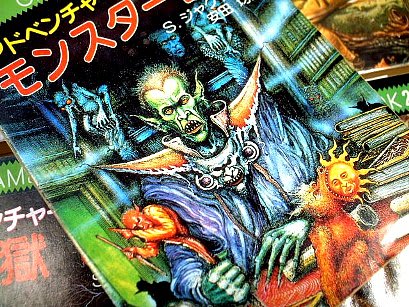

『モンスター誕生』は、日本では社会思想社より1988年に発表されたソーサリーシリーズの第24番目の作品にあたります。著者はS・ジャクソンで、(現時点では)彼のファイティング・ファンタジー最後の作品となると共に、『ソーサリー』と並んで最高傑作と呼ばれています。これまでにも様々な趣向や、新しいルールに挑戦してきたS・ジャクソンらしく、非常に凝った(変わった)作品になっています。また、最初に物語の背景が語られるのですが、舞台となるアランシアの3悪人“ザゴール”(火吹き山)、“バルサス・ダイア”(バルサスの要塞)と、本作の敵である“ザラダン・マー”の関係にもふれられており、シリーズ世界をリンクさせ物語世界をより深めるという役割も果たしています。

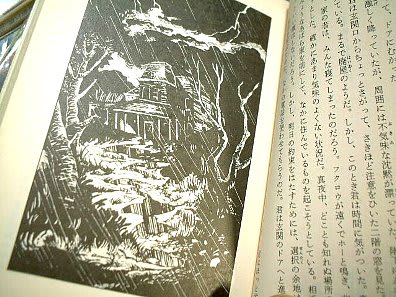

物語の背景は、アランシアを支配しようと企む妖術師『ザラダン・マー』が、それを可能とするエルフの魔法を盗み出そうとしているところより始まります。彼は、ドリーの魔女達の手により育てられ、“ザゴール”、“バルサス・ダイア”とともに、高名な魔術師“ダークストーム”に師事して黒魔術を学びます。それと同時に魔女達より伝わった、マランハと呼ばれる異形の合成生物をつくりだす魔術にも精通しています。ある時、森エルフの村に特殊な力を持つ“煙”が存在することを知り、その秘密を追うこととなります。ただし森エルフの村は巧妙に隠されており、地上からの探索では見つけることができません。彼は、探索のためにガレーキープと呼ばれる飛行艇を乗っ取り、空よりの探索を行っていきます・・・。このような感じで、まず冒頭に長い背景の解説があります。この中で、ザラダンの部下である魔術師や、ゾンビの軍隊指揮官のことなども詳細に語られるのですが、実は物語の主人公であるプレイヤーには、それらはそれほど意味を持ちません。なぜなら主人公は、暗い地下通路の袋小路で、頭痛と体の痛みとともに目覚めるのですが、自分が何者で、いったい何をすればよいのかを一切知りません。それどころか、知性を持たない(鋭い鉤爪と緑色の鱗を持つ)怪物になっていますので、プレイヤーの意思(選んだ選択肢)すら、無視して行動を始めることになります。傷付いたドワーフを助けようとして、(体は意図に反して)食べるために襲い掛かかってしまいます。本能による肉体の行動に意図は大した影響を与えることができず、右左どちらに行くかをサイコロで決めるなど、(ゲームブックとしては)かなり異色の展開になっています。

この後、アイテムの力を借りて理性を取り戻し、言葉を理解し文字を判読できるようになっていきます。徐々に自分が何処にいるのか、何をすべきなのかを分かってくるようになっています。このように失われた記憶(アイデンティティ)を取り戻す物語なのですが、そのための仕掛けも非常に巧妙です。この作品は、文字だけでなく出合った相手の言葉すら意味の無い文字列で書かれていますので、初めはプレイヤーにもそれが理解できません。しかし冒険の途中で言語の能力を手に入れると、文字列(暗号になってる)の謎が解けてそれらの意味がわかるようになります。この当時『レリクス』(86)という、記憶を持たない意識体として、失われた記憶と自分の本当の体を探索するゲームがありましたが、雰囲気はそれにもちょっと似ていますね。またプレイヤーが、敵であるワードナーに扮して蘇り失われた記憶と力を取りもどす、『Wiz4』とも共通する部分があるように感じます(FF7も本当の記憶を取りもどす物語でした)。このような展開のためか物語性も高く(単なるゲームブックの添え物ではなく)、怪奇・ファンタジー小説としても十分楽しめるものになっています。前半は『ザラダン・マー』の地下研究施設、後半は地上でガレーキープを探す旅になっています。暗く湿った地下から外へ、そうしてガレーキープ船上での展開になっていますので、記憶が戻ってくる過程にあわせて開放感が感じられ、最後に天空のもとで自分が何者なのかを取り戻すクライマックスでは、けっこうな爽快感を味わえると思います。また理性を取り戻し、謎が解明されてゆくにつれ冒頭の物語背景ともリンクするようになっており、数々の伏線も生かされています。ただし、S・ジャクソンにとってのシリーズ最終作(集大成)であるためか、難易度も半端でなく高く、パラグラフの使い方(トリック)も凝りに凝ったものになっていて難しいです。

ゲームブックをネタとして取り上げる場合、プレイしたのは20年以上前のことですから記憶が曖昧で、もう一度読み直したりネットで調べたりするのですが、この作品は現在読んでみても楽しめました。ストーリーが、(ゲームブックにありがちな)単なる冒険のためのものに終わっておらず、また仕掛けも非常に凝っているなど完成度の高さをあらためて感じました(また、そのため非常に時間がかかりました)。この作品はゲームブック中期ものにあたると思いますが、(ある程度ヒットしたためか)この時期のものとしては意外に見つけやすい気がします。もし100円コーナーで見かけられたら、ぜひ手にとってみられることをお勧めしたいと思います。