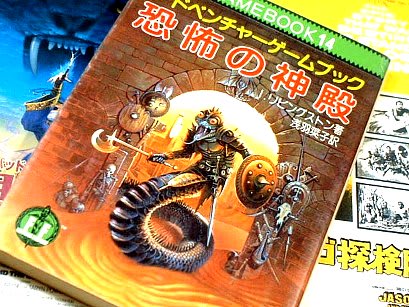

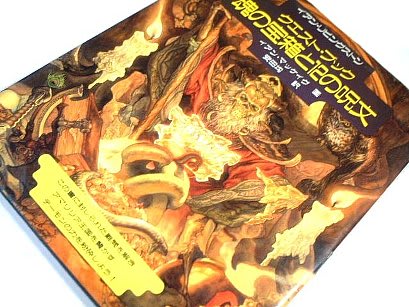

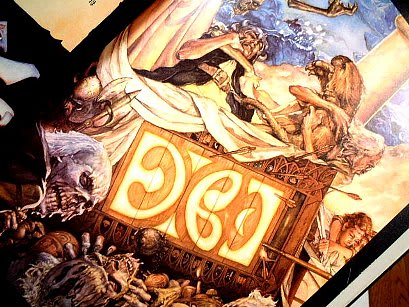

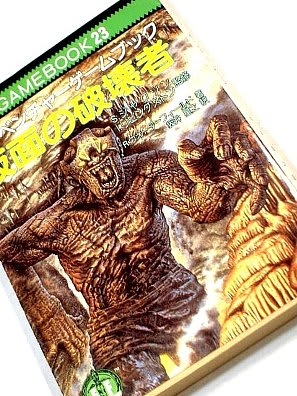

仮面の破壊者は、1987年に社会思想社より発売されたファイティングファンタジー23番目の作品。著者はロビン・ウォーターフィールドで、タイタン世界の暗黒大陸クールが舞台。

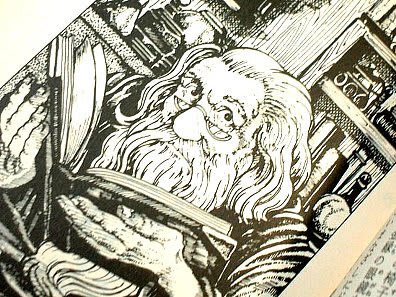

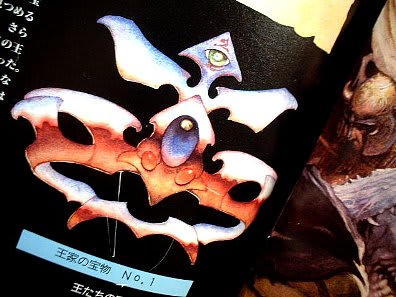

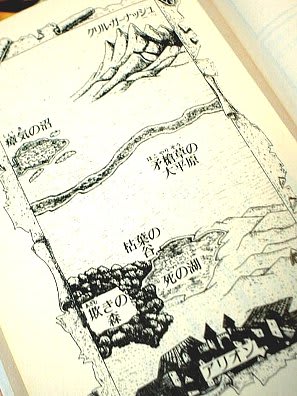

君は、暗黒大陸クールにある都市アリオンを収める領主。共同統治者の魔術師アイフォー・ティーより、邪悪な魔女モルガーナの陰謀について知らされる。彼女は、12種の魔法の仮面を使った破壊者ゴーレムを作り、世界征服を企んでいる。すでに11体のゴーレムが完成されてしまった・・・というもので、主人公は、町の北部に位置する死の湖、枯葉の谷、矛槍草の大平原、瘴気の沼を抜けて、魔女モルガーナの住む北部山脈のクリルガーナッシュを目指すことになります。

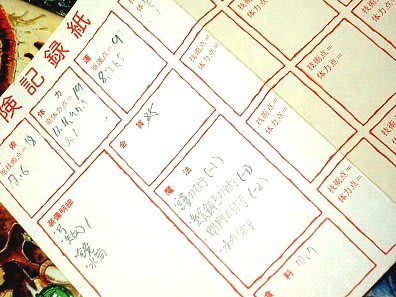

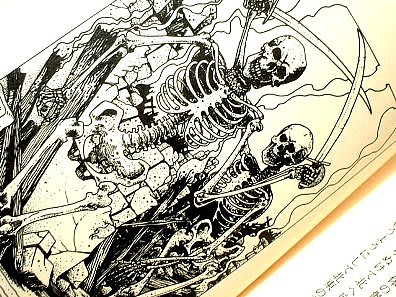

目的を果たすためには、枯葉の谷の領主へヴァーの協力を得なければなりません。彼以外にも、隠遁の魔術師ジュジャ、時間のない国に住むヴァシティなど、幾人かの情報と協力が必要となります。領主へヴァーの信頼を得るためのサーベルタイガー狩りが、ミニゲームになっており、FF(ファイナル・ファンタジー)みたいなゲーム内ゲームに挑戦する展開があります。隠遁者ジュジャや、異世界のヴァシティに会うためにも仕掛けがしてあって、一筋縄ではいきません。また本作の一番の特徴は、ラストにどんでん返しが在ること。そのため物語の進行に合わせて、徐々に伏線が張り巡らされています。悪の対象を倒すだけではなく、裏切りと策略とが織り込まれ文学的になっているんですね。

巻末に訳者の解説があるのですが、リビングストン・ジャクソンを超えたゲームブックの新しい展開が生まれた!とかなり賞賛しています。ただ本国イギリスでは、この後も60巻近くまでシリーズが続きますが、日本ではこのあたりでそろそろ陰りが見え始めてきたようです。発行部数が減ってきたのか、現在の古本市場でこの辺りの巻からプレ値的な値段が付き始めるんですね。ちなみに日本では、第33巻天空要塞アーロック(91)までで社会思想社のシリーズが打ち切りになっています。87年より91年の4年間で約10冊ですから、発行されるペースも随分落ちてます。

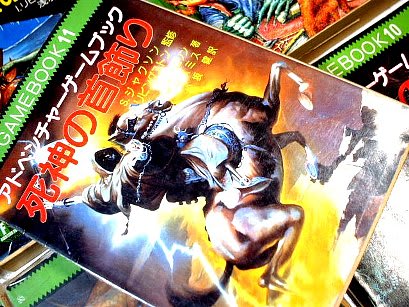

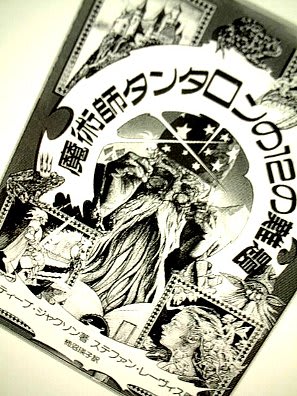

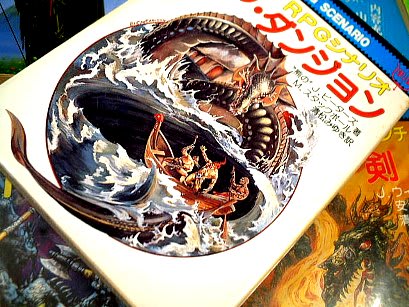

87~89年頃というと日本人作家によるオリジナルも登場していて、そちらの方はまだ勢いがあったようです。(東京創元社のこれらものは、88~89年の出版)

東京創元社の折込チラシとして発行されていた、ミニコミ誌的なアドベンチャラーズ・イン1989年2月13号。20号まであったようです。

13号は、第2回創元ゲームブック・コンテスト新人賞の発表と、第3回の作品募集のお知らせ。

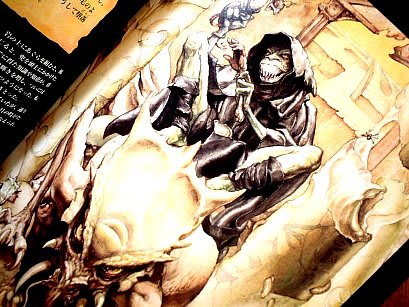

このようにゲームブック・ファンによる、ある種のコミュニティが成立していたんですね。ゲームブックが衰退した理由は色々あると思いますが、一番大きかったのはFCソフトなどの中古市場が発達してきて、ゲームソフト自体が入手し易くなっていたことなどでしょうか。

個人的にも、この頃には書店で新作をチェックすることはなくなっていました。ただ90年代になると、古本屋にゲームブックが溢れるようになり、専門書や文学書を物色するついでに、懐かし~という感じでつまんでました。80年代で終わったように思われるゲームブックのブームですが、今度は古本屋で花開いていたんですね。

参考:Wiki スーパーアドベンチャーゲームの項、アドベンチャラーズ・イン(東京創元社)