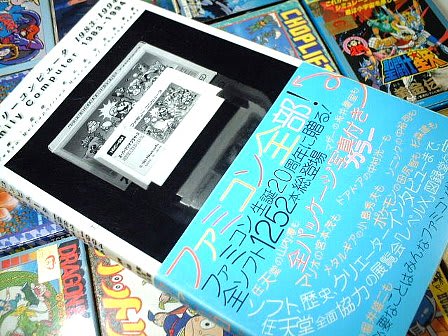

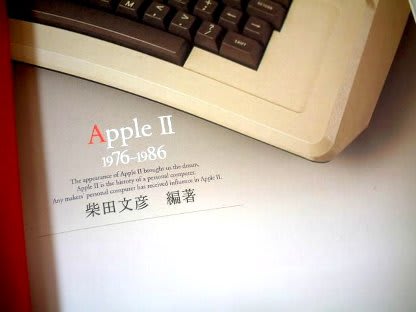

これは、毎日コミュニケーションズより2004年に発行されたApple II 1976‐1986。

世界で初めて、個人向けに完成品として販売されたパーソナルコンピュータApple IIについてまとめられた本。Apple IIは、組み立てキットだったApple Ⅰに続いて1977年に登場しました。設計者は、アップル創設者の1人でもあるスティーブ・ウォズニアック氏。当時としては安価で画期的な製品であり、1993年の生産終了までに総計500万台が生産されアップル社の基礎を作りました。

この本は、そのApple IIについて歴代のハード、周辺機器、互換機、ビジネス、ゲームなどのソフトウエア、当時の書籍、ノベルティにいたるまでを網羅したもの。日本でのApple IIを取り巻く動きに関しても、当時の関係者の証言を交えて解説してあります。洋書やApple IIが現役だった80年当時ならば、数多くの解説本、専門書が発売されていたとも思いますが、近年のものとしては稀なApple IIに関しての総合的な一冊であると思います。

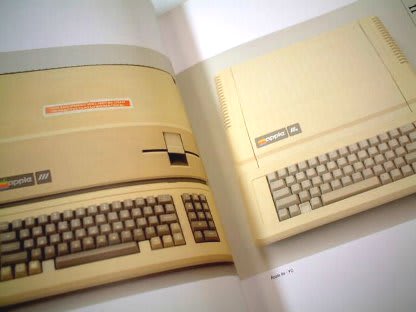

豊富な写真と当時のカタログなども交えてのハードや技術面での解説。ほとんどのページがカラーなので、眺めているだけでも楽しい。アップル社の製品は、昔からデザインが洒落ていた。

アップル社のものだけではなく、当時沢山作られていた互換機のみならずクローン、各国バージョンについても紹介されている。当時画期的だった、フロッピーディスクドライブ diskIIなど、重要な意味をもった周辺機器も解説してある。

国産のPCが20~30万円だった時期に、ディスプレイ、ディスクドライブなど一式をそろえると100万円ほどしたという高嶺の花。よく通っていたデパートのPC売り場などに置いてあるはずも無く、自分的には見たことも無かった。後年、キャノンが日本での販売を手がけるようになってから、キャノンショップで見た(既にマッキントッシュがメインとなっていた)くらいでした。

RPGの元祖のひとつといわれるウィザードリィもここから生まれた。

こちらは、日本で発売されたPC-98版。移植はフォーチューンが担当し、アスキーより発売された。当時、日本語版への移植を担当されたフォーチューンの鈴木茂哉氏の回想も収められています。この当時、鈴木氏はなんとまだ学生。ウイザードリィ移植のためにフォーチューンを設立されたそう。

RPGのもう一つの元祖、ウルティマもここから始まった。写真はウルティマⅡ。

こちらは、日本で発売された国内移植版。最初はスタークラフト社がApple II版を移植、後にポニーキャニオンが権利を取得して、より綺麗なIBM-PC版が移植された。ファミコンに移植されたのもこの時期。

どちらも、世界3大RPGの一つに数えられることもあるバーズテールとマイト&マジック。写真は、RPGのブーム時に国内メーカーより発売されたファミコン版。バーズテールはポニカ、マイト&マジックはなんと学研。

日本ではクソゲー扱いされることもあるカラテカ。カラテカのシステムを発展させたプリンス・オブ・ペルシャもSFCで発売されました。

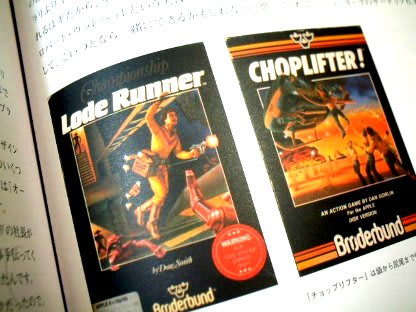

世界的に売れたロードランナーとチョップリフター。

チョップリフターは、国内PCのほかファミコンやアーケードにも移植されていた。

ハドソンより発売されて爆発的なヒットとなったロードランナー。日本向けにキャラがかわいくなっている。アイレムよりアーケードゲームとしても発売され4作品も作られた。このハドソン版ロードランナーより、スピンオフしてボンバーマンが生まれた。

国内向けにパッケージイラストがあらためられたPC(MSX)版。ファミコンより少し大人向け。MSX版はソニーより発売され、販促のためMSX本体におまけで付けられた。

日本では、アップルタウン物語として発売されたリトルコンピュータピープル。PC内に住み着いた中年男を眺めるだけという、育成・環境ソフトのはしり。このような、実験的作品も数多く作られた。

こちらは、アスキーより出版されたマッキントッシュ伝説。カタログ本ではなく、当時の開発者の話をまとめたノンフィクション。このような、アップル伝説本は現在でも数多く出版されています。

“1977年の夏、最初のパーソナルコンピュータApple IIは登場した”というコピーが秀逸。鮮明で眩しく暑い夏の日を連想させます。前述のように、個人的にはApple IIなんて本物は見たことも無く、ログインなどの米国最新RPG事情みたいな記事で知るのみでした。自分的には、ザナドゥやハイドライドⅡなどが発売され、256色のMSX2や4096色のFM-77AVが登場し、ウィザードリィが日本のPCに移植された1985年あたりが、この暑かった夏の日に該当します。結局、このような本はコンピュータの黎明期、アップル社の創世記、日本のPC事情のはじまりの頃を描いた、青春の本なのだと思います。

ということで、当時の貴重な資料、カタログ本としても楽しめるApple II 1976‐1986。でした。

参考:Apple2 1976‐1986/柴田文彦 編著・毎日コミュニケーションズ、Wiki Apple II、スティーブ・ウォズニアック、ウィザードリィの項