『プロレススーパースター列伝』は、週刊少年サンデーで1980年から83年にかけて連載されていたプロレスを題材とした漫画です。原作は梶原一騎氏、作画は原田久仁信氏。当時人気のあった実在のレスラーをもとにした、ノンフィクション作品という体裁で連載され、当時のプロレスブームもあって人気を博していました。

この作品はスタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、ブルーザー・ブロディ、ブッチャーなど実在するレスラーを取り上げ、そのエピソードをもとに各レスラーを数話形式で紹介するという構成でした。80年代当時は、ジャイアント馬場率いる全日本プロレスと、アントニオ猪木の親日本プロレスがライバルとして競い合っており、ゴールデンタイムでTV中継されるなどお茶の間にも広く浸透していて、プロレス人気全盛ともいえる時期でした。特に81年に初代タイガーマスクがデビューしてからは、相乗効果でこの作品の人気も盛り上がっていったと思います。一応ノンフィクションということで実在するレスラーの伝記的な形式だったのですが、実際は梶原一騎氏の演出、創作による部分も多く、アントニオ猪木のコメント部分まで(ほとんど)梶原氏の手によるものだったようです。それでも当時はプロレスのギミック(エンターテイメントの)部分と、競技としての真剣勝負の部分が曖昧でしたから、その曖昧な部分を補強する形でこの作品も楽しんでいたように思います。

この作品の連載されていた時期は、タッチ、うる星やつらのヒットにより少年サンデーの全盛期でもあり、サンデーの最大部数も83年に最高を記録したそうです。漫画のほうはラブコメ漫画といわれるものが流行っていましたが、当時のプロレス人気(&タイガーマスク人気)もあって、この作品も少年サンデー人気の後押しをしたのではと思います。少年ジャンプの方は1995年に653万部という最大発行部数を記録したそうですが、この頃にドラゴンボールの連載が始まり、北斗の拳やハイスクール奇面組、キャプテン翼、キン肉マン、聖闘士聖矢など、この頃は少年漫画の人気の方も盛り上がっていて、非常に勢いがあった時期でした。

最近では総合格闘技などに押されていますが、この頃はプロレスの方にも一般的な話題性があり、当時の風俗を紹介した『思い出の昭和こども新聞』にも、当時のトピックスとして数多く紹介されています。熊殺しウイリー・ウイリアムスとの猪木の異種格闘技戦、スタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットと猪木の対決、タイガーマスクのデビュー、親日と全日による外人引き抜き合戦、長州のかませ犬発言、ハルク・ホーガンのアックスボンバーによる猪木失神、グレートカブキの毒霧、ラッシャー木村のマイクパフォーマンス、ロードウォーリアーズ来日、たけし軍団プロレス、プロレス巌流島、輪島全日デビュー、ブロディの刺殺事件などなど。その年を代表するニュース(トピックス)に選ばれるほど当時はプロレスに認知度があり、一般的な話題になったということなのでしょう。

当時のプロレス人気を反映して、この頃プロレスを題材としたゲームなども登場し始めていました。プロレスを題材とした初の業務用作品“ザ・ビッグプロレスリング”/データーイースト(83)、“アッポー”/セガ(84)、バンダイのファミコン初参入作品“キン肉マン マッスルタッグマッチ”/バンダイ(85)、ザ・ビックプロレスリングのファミコン移植作“タッグチームプロレスリング”/ナムコ(85)、任天堂によるディスクシステム作品“プロレス”/任天堂(86)などなど。ということで業務用初のプロレス作品“ザ・ビッグプロレスリング”と、そのFC移植作品“タッグチームプロレスリン”の項に続きます。

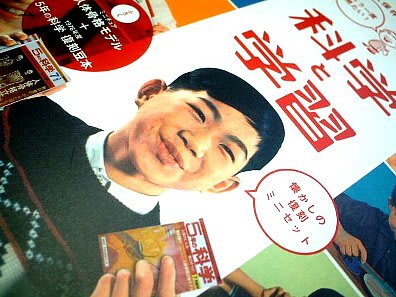

参考:Wiki プロレススーパースター列伝の項、少年サンデー1983/小学館、思い出の昭和こども新聞/日本文芸社