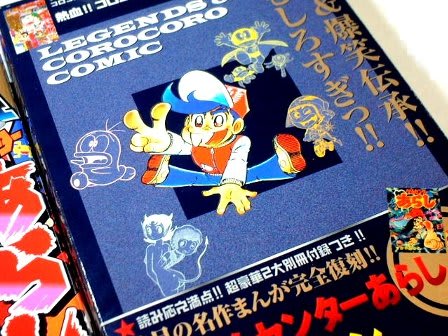

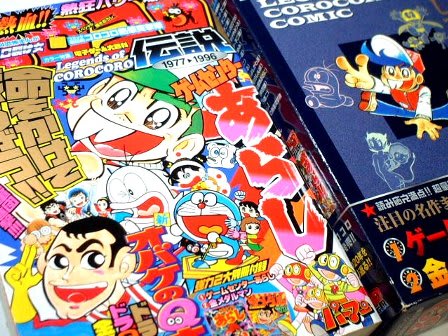

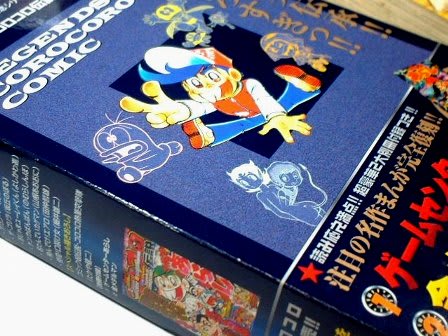

こちらは、 コロコロ30周年を記念して現在刊行されている、大人のコロコロコミック第5弾の熱血!!コロコロ伝説Vol.3。

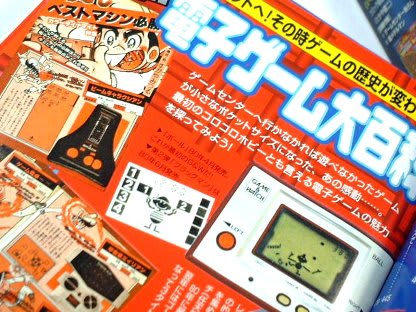

今回は、1981年-82年版となっています。藤子不二雄A氏『怪物くん』と、のむらしんぼ氏の『とどろけ!一番』のミニ・コミックが別冊付録として付いています。ホビー史的には、FC前夜で“G&W”や“FLゲーム”などのLSIゲームと、ガンプラが流行っていた時期になります。

今回の目玉は、表紙や別冊にも登場している『怪物くん』、『忍者ハットリくん』などの藤子不二雄A氏の作品と、受験漫画『とどろけ!!一番』になっています。

怪物くんやハットリくん自体は、オリジナルは1960年代に発表されTVアニメ化もされていた古い作品なのですが、ちょうどこの頃(80-82)にリバイバルされて、それにあわせて新たにTVアニメ化もされていました(ハットリくんの新アニメは81-87)。この時期は、パーマン、21エモン、エスパー麻美などもあわせて、藤子作品が次々とリバイバルされていた頃でもありました。『ドラえもん』初の長編映画“のび太の恐竜”(80)のヒットにあわせて、藤子不二雄人気が盛り上がっていた時期だったのだと思います。この後ドラえもんの長編映画は、シリーズ化され毎年恒例のものになりました。また、ドラえもんにFCが登場することはありませんでしたが、TVゲームやG&W、ガンプラ、ラジコンなど、子供向けのホビーが当時の流行にあわせて作品によく取り上げられていました。それ以外にも『まんが道』(77-82)や、『ハムサラダくん』(79-80)といった、2人の自伝的な作品も発表されていました。

当時のものをそのまま縮小したミニコミック付き。

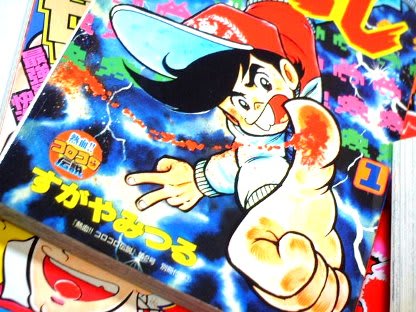

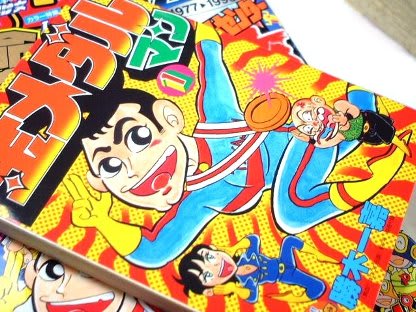

それ以外の作品としては、超人キンタマン(立石佳太)、ロボッ太くん(とりいかずよし)、花の菊千代(赤塚不二夫)、ムツゴロウが征く(川崎のぼる)、釣りバカ大将(桜田吾作)など、今から考えると随分豪華な執筆陣の作品群が並んでいます。この中でも特に印象深いのは、なんといっても『つるピカハゲ丸』ののむらしんぼ氏による『とどろけ!一番』でしょうか。これは多分にゲームセンターあらしの影響を受けて登場してきた作品で、主人公“轟一番”が挑戦、攻略する題材をゲームやミニ四駆ではなく、なんと“受験勉強”に選んだ異色作です。書いても磨り減らない幻の『四菱ハイユニ』を武器に、特訓を積んで同時に2枚の答案を解答したり、手が見えなくなるほどの速度で答案用紙に書き込むなどの、(とんでもない)必殺技を駆使して受験勝負に挑んでいきます。終いには『四菱ハイユニ・マグナムショット』と叫んで、相手に鉛筆を投げつけたりしてます。受験の攻略といっても、暗記だの勉強法だのといったものはなく、ゲームセンターあらしが必殺技を駆使してゲームを攻略していたのを、ちょうど勉強(受験)に置き換えたような感じになっています。とんでもない漫画ではあるのですが、とてつもないインパクトで、ある意味『東大一直線、快進撃』とならんで勉強・受験漫画の金字塔的な作品だといえるでしょう。またこの頃は、ちょうど受験競争の過熱による子供の塾通いが、話題になりはじめた時期だったのかもしれませんね。

ということで、残念ながら付録に『四菱ハイユニ』は付いていませんでした。またFC前の時期ということもあって、(ガンプラは『コミック・ボンボン』の独壇場でしたから)流行したホビーの特集記事がなかったのも、ちょっともの足りなかったかも。ただこの頃はゲームセンターあらしの絶頂期でもありますし、『怪物くん』、『ハットリくん』、『ドラえもん』、『21エモン』と4本の藤子作品も収録されていますので、この頃のコロコロコミックの勢いは十分に感じることができます。この頃は、ちょうど団塊Jr世代が小学生くらいにあたりますので、子供が非常に多い時期でもありました。そんな時代の熱気は封じ込められているように思います。