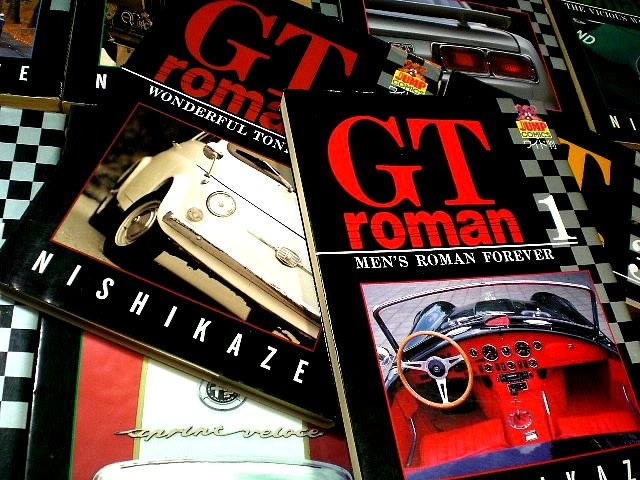

GTromanは、1988~96頃にかけて主にヤングジャンプ誌上で連載された車漫画です。作者は、静岡県沼津市在住の漫画家、西風(にしかぜ)氏。サーキットの狼を70年代を代表する車漫画だとするならば、こちらは80年代(バブル期)を代表する車漫画だといえるかもしれません。90年代~は、やはりイニシャルDでしょうか。

この漫画の特徴として、まず車にまつわるショートストーリを集めた短編集ということがあげられます。一応、沼津市の一角にある架空のカフェバーロマンのマスターと、そこに集まる車好きの物語という形はとっていますが、バー『ロマン』が登場しない回も多く、基本的に一話完結の物語になります。連載の前半は、一話ごとに主役となる車をとり上げ、その車にまつわるストーリーという形をとっています。

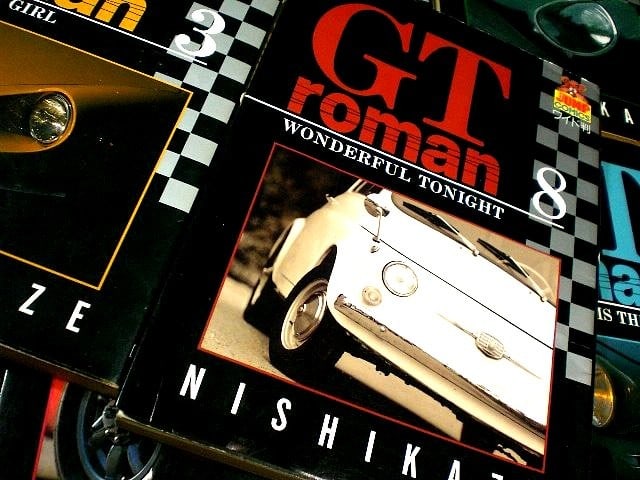

後半には作者『西風』氏をはじめ、氏の後輩や、漫画家いしかわじゅん氏、イラストレーター横山宏氏など、実在の人物と、彼らの車にまつわるエピソードなども登場します。もう一つの特徴としては、バブル期の漫画らしく非常にお洒落であるという事でしょうか。この時期、わたせせいぞう氏のハート・カクテルがヒットしていましたが、車版のハート・カクテルという趣もあります。氏の描き出す、車(と車のある生活)は非常に魅力に満ち溢れていました。

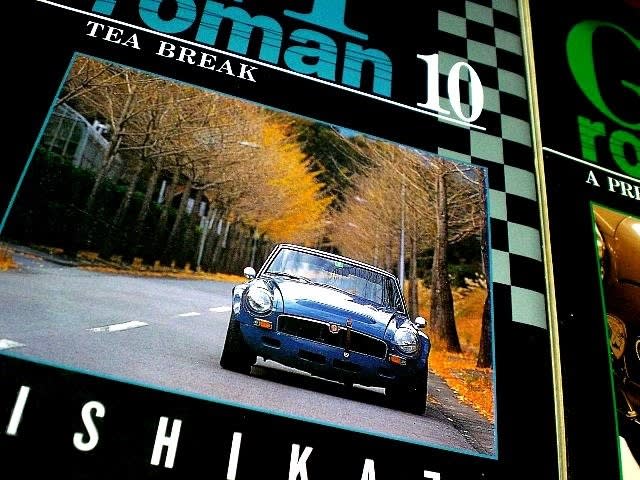

印象に残るストーリーは、ひとそれぞれだと思いますが、個人的には3巻に掲載されているロータス・ヨーロッパの話(乗り込むと、ガードレールが目線の高さになる車体の低さと、ミドシップによるコーナーの安定性が強調されている)、厳格な父親の形見ディーノの話(実際のディーノも、フェラーリ創始者の息子アルフレ・ディーノの手による忘れ形見)、1巻と3巻に掲載されているホンダS600で、ライバルであるトヨタ・ヨタハチとバトルをする話などが好きです。基本は車との夢のある生活を描いていて、時折男女のほろりとさせるようなエピソードを挟みこんでおり、車好き(特に旧車)にはバイブル的な扱いをされているようです。氏の描く女性的で線の細い『エラン』や、小さく玩具のような愛嬌のある『カニメ』などは、他の作家には真似のできない独特な魅力を放っていました。私は外車や、高価な旧車などを所有したことはありませんが、それでも車や車のある生活の楽しさを、この作品よりだいぶ学んだような気がします。

GTromanには、書き下ろしも含めた完全版もあります。これ以外にも90年頃よりヤングジャンプに連載された『CROSS ROAD』、車雑誌Tipo誌に連載された『DEADEND STREET』などがあります。これらは、現在でもブックオフなどで簡単に入手できます。90年代以降、スポーツカーやセダンが売れない時代になってしまいましたが、ミニバン全盛の現在にもこの種の車の魅力をよく伝えてくれる貴重な作品だと思います。