県道に戻って先に進みます。

「セブンイレブン」の先を左の道へ。

新京成線「みのり台」駅が右手に。 「津田沼」に向かう電車。

「津田沼」に向かう電車。

この付近の今昔。

1880年代のようす。直線。

1880年代のようす。直線。 2010年代のようす。

2010年代のようす。

ほぼ直線で歩く「鮮魚街道」にもかかわらず、「五香」駅で接し、さらに「八柱」、「みのり台」とたどることになったわけです。下図でも分かるようにくねくねと曲がった線路になっています。(移動距離に比して道程が長く、津田沼駅 - 松戸駅間は直線距離約16 kmに対し道程26.5 kmである。)

「新京成線路線図」。

「新京成線路線図」。

本路線大半の区間は旧日本陸軍鉄道連隊が演習用に敷設した軌道敷(鉄道連隊演習線松戸線)であり、第二次世界大戦後の京成電鉄への払い下げを経て民間利用されているものである。(松戸駅 - 上本郷駅間は新たに建設された区間)

第二次世界大戦での日本の降伏後、鉄道連隊は解散した。鉄道連隊演習線のレールは西武鉄道に払い下げられたが、軌道敷はそのまま残されていたことから、西武鉄道と京成電鉄は早くからこれに着目していた。最終的に営業基盤を千葉県内に持つ京成電鉄が制し、1946年3月に軌道敷使用が認可された(正式な払下げは1955年)。京成電鉄は同年10月に子会社として新京成電鉄を設立した。予定通り1947年12月27日に新津田沼駅 - 薬園台駅間を軌間1067 mmで開業している。

演習線は規定の線路延長(45 km)を確保することと、様々な状況での路線敷設演習のために急曲線が多数介在する屈曲線形で、旅客線開業時に可能な限り直線化を図るも現在なお良好な線形でない。演00習線軌間は600 mmと極端に狭隘だったが京成電鉄払い下げ時に1067 mm(3フィート6インチ)へ改軌される。払い下げ以後、新津田沼側から延伸し、建設資金不足から一時期は常磐線松戸駅までの全通を諦めて初富駅 - 松戸駅間にバスを運行するも、三菱電機の支援で敷設工事を再開して松戸駅まで全通する。なお、松戸駅 - 上本郷駅間は旧軍用線ではなく、全くの新線であるため、台地を切り崩す工事が行われた。切り崩しで生じた残土を利用して平潟土地整理事業がなされた。開業当初、開発が進んでいない沿線付近は雨や霜解けでぬかるむ道路を駅まで歩き革靴やハイヒールへ履き替える乗客が多く、松戸駅延伸開業時は各駅に下駄箱設置もみられた。

全通は地域の人々から暖かく迎えられ、数々の恩恵を受け、近所の農家から赤飯や餅、夕飯のおかず等の差し入れが度々あったという。

古くは松戸新田駅やみのり台駅などの5駅が小さな駅舎で一人勤務のワンマンボックス駅(畳一帖未満の小さな建物)だった。

1953年10月、全線の軌間を1372 mmへ、1959年8月に1435 mmへ改軌する。親会社の京成電鉄よりも早期の改軌で、京成電鉄の改軌予行演習も意図したと推察されている。

注:新京成電鉄の線路はなぜ曲がっているのか(曲線が多いのか)?」とのテーマから、旧日本陸軍鉄道連隊や戦争の歴史学習へ導く記載が、高校日本史教科書の一部に見られる。

(この項、「Wikipedia」参照)

踏切を越え、県道へ。

左側には工業団地が続きます。その先、「スーパー銭湯 湯楽の里松戸店」のところを曲がります。

この付近の今昔。

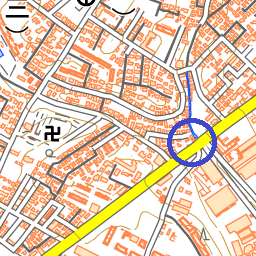

1880年代のようす。

1880年代のようす。 2010年代のようす。○が分岐点。

2010年代のようす。○が分岐点。

「国道464号線」までの道のりは、けっこうあります。途中、広い通りに出ると左右にはこじゃれた建物が並んでいます。

「国道464号線」までの道のりは、けっこうあります。途中、広い通りに出ると左右にはこじゃれた建物が並んでいます。

「フィオリの丘」というこれも洒落たバス停。実に数奇な歴史があったのです。それは詳しくはもう少し調べた後で。

「美野里」交差点。

「美野里」交差点。

国道沿いの道が旧道。

松戸市のマンホール。 コアラと市の木ユーカリ。

コアラと市の木ユーカリ。

松戸市はオーストラリアのビクトリア州ホワイトホース市と姉妹都市を結び、ユーカリが市の木に指定されました。

この旧道沿いの左手には大きな屋敷が目立つ。

国道に復帰。

この付近は、「二十世紀が丘美野里町」。

ごみ溜めから生まれた「二十世紀」ナシ松戸覚之助の大発見 |

| 20世紀もそろそろ残り少なくなってきた。そこで、この100年を見事に輝きつづけてきた品種の話をしておきたい。その名も「二十世紀」ナシ。 他の農作物をみても、これほど長い間高い評価をもち続けた品種はない。二十世紀とは、よくこそ名づけたものである。 ナシの二十世紀は、明治21年に千葉県八柱村(現・松戸市)の松戸覚之助によって発見された。この大品種も、もとは親類のごみ溜めに自生していたみすぼらしい幼木だったという。 当時13才の覚之助少年がこのちょっと変わったナシに目をつけ、自園に移植したところからこのドラマははじまる。 松戸地方は江戸時代からナシの産地だが、覚之助の家はちょうど2年前にナシの栽培をはじめたばかりだった。ナシ作りに未来を託そうという一家の意気込みが子供にまで伝わって、 覚之助がこの幼木に興味をもつ結果になったのだろう。 もっとも、覚之助の偉かったのはここからである。幼木は黒斑病などの病気に弱く、彼の熱意がなければ枯死していたに違いない。10年にも及ぶ丹精のかいあって、 はじめて実がなったのは明治31年だった。食べてみると、甘く果汁に富む。早速「新大白」と名づけ、世に問うことにした。 明治37年、当時広く読まれた「興農雑誌」には「驚くべき優等新梨(新大白)の紹介」という記事が載った。 「其味の優等甘味にして漿液最も多く恰(あたか)も甘き西洋梨の如く且つ少しも口中は渣滓を止めず実に完全の梨果と称するを得べし…」と激賞している。 当時としては、抜群のおいしさだった。  二十世紀と改名されたのはこの年である。西暦1904年、日露戦争が勃発した年でもあった。戦争後の好景気とともに、全国各地で栽培面積を増やしていった。 二十世紀と改名されたのはこの年である。西暦1904年、日露戦争が勃発した年でもあった。戦争後の好景気とともに、全国各地で栽培面積を増やしていった。二十世紀の産地としては、今では鳥取県・長野県が有名である。地元の千葉県は降雨が多く、病気にかかりやすいため栽培がむずかしかった。 最盛期の全国栽培面積は6000ヘクタールを上回り、昭和47~63年の間は全栽培品種の王座に君臨した。 現在は「幸水」「豊水」についで3位だが、この両品種とも二十世紀の血を受け継いだ子孫に当たる。覚之助の偉業はますます輝きを増しているというべきだろう。 二十世紀の原木は天然記念物の指定を受けていたが、太平洋戦争の空襲で枯死し、記念碑のみが残っている。この辺りは戦後の区画整理で街に変わり、 わずかに「二十世紀が丘」「梨元町」の新地名が当時をしのばせる。 とはいっても、覚之助に対する追慕の念が地元から消えたわけではない。平成2年の8月から7週間、松戸市文化ホールでは特別展「はばたけ二十世紀梨、 松戸覚之助の大発見物語」が開催された。市立博物館には「二十世紀梨特別展示室」があり、原木の遺片が今も参観者の興味をそそっている。 |

| (西尾 敏彦) |

(「農業共済新聞」 1996年12月11日 より転載)

(この項「 」HPより)

」HPより)

「分実(わかさね)」交差点。千葉には難読の地名が多いようです。

「分実(わかさね)」交差点。千葉には難読の地名が多いようです。

「国道6号線(「水戸街道」)」へ向かいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます