梅雨入り間近の「百花園」。

「夏の七草」のうち、 「しますすき」。

「しますすき」。

がくあじさい。

がくあじさい。

これから咲きそろうようす。

これから咲きそろうようす。

「むらさきつゆくさ」。

「むらさきつゆくさ」。

「こばんそう」。

日本では雑草として見られるもののひとつで、その中ではやや大きく偏平で、小判型の小穂が目につきやすい。成熟するとカラカラと音をたてることから「スズガヤ」の別名もある。

草丈は10-60cm程度になる。茎は直立し、根元はややほふくする。葉は細長く、長さ5-10cm、幅3-8mmで毛がなく縁がざらつく。葉舌はまるく毛がない。

夏(7-9月)に茎の上部にまばらに数個(多くても10程度)の小穂のついた、先が垂れる円錐花序を形成する。淡い緑色から成熟すると黄褐色に変わり、光沢があって美しい。和名はこれを小判に見立てたものである。別名にタワラムギがあり、これもふくらんだ小穂の形を俵に見立てたものである。

「きりんそう」。

キク科の多年草。 山野で日当たりのよい所に生える。 黄色い小さな花を円錐状の穂のように咲かせる。

「うつぎ」。

「うつぎ」。

ウツギは北海道から九州、奄美大島まで自生地の分布域は広く、昔は畑など耕作地の境界木としてよく植えられてきました。幹は木釘に加工されて利用されます。和名のウツギは、幹が中空であること「空木(ウツギ)」に由来しています。別名のウノハナはウノハナウツギの略称です。ちなみに、まったく科や属の異なる種でも幹が中空な植物はウツギと呼ばれていることがあります。

「うつぎのはな」が略されて「卯の花(うのはな)」となりました。

卯の花の匂う垣根に

ほととぎす 早も来鳴きて

忍音もらす 夏は来ぬ (「夏は来ぬ」佐々木信綱作詞)

古歌の「山里は 卯の花垣のひまをあらみ 忍び音洩らす ほととぎすかな 」を下敷きとして作られたといわれています。

「万葉集」でもたくさん歌われています。

「 五月山(さつきやま) 卯の花月夜 ほととぎす

聞けども飽かず また鳴かぬかも 」

作者未詳 巻10の1953

(五月の山。月光が卯の花をぼうっと白く浮き立たせている。ホトトギスの声が聞こえてきた。この澄み切った声はいくら聞いても飽きあきない。もう一度鳴いてくれないないかなぁ。)

※「卯の花」は、おからの別名でもあり、料理名としても使われます。

そして、池には、カルガモの番。

人目も気にせず、毛づくろい。

人目も気にせず、毛づくろい。

花が咲いたとき。

花が咲いたとき。

「ゆすらうめ」。

「ゆすらうめ」。

上流方向。

上流方向。 現在地を示す標識。けっこう設置されています。

現在地を示す標識。けっこう設置されています。 ほぼ都県境の上で。

ほぼ都県境の上で。 橋の全長、約675メートル。

橋の全長、約675メートル。

「多摩川スカイブリッジ」。

「多摩川スカイブリッジ」。

都県境が川の中央に。

都県境が川の中央に。

「大師橋」、「首都高大師橋」が遠くに。

「大師橋」、「首都高大師橋」が遠くに。 手前が「大師橋」。

手前が「大師橋」。 「首都高横羽線」。

「首都高横羽線」。

右手は「ヨドバシカメラ」。

右手は「ヨドバシカメラ」。 黒い点は、釣り人。

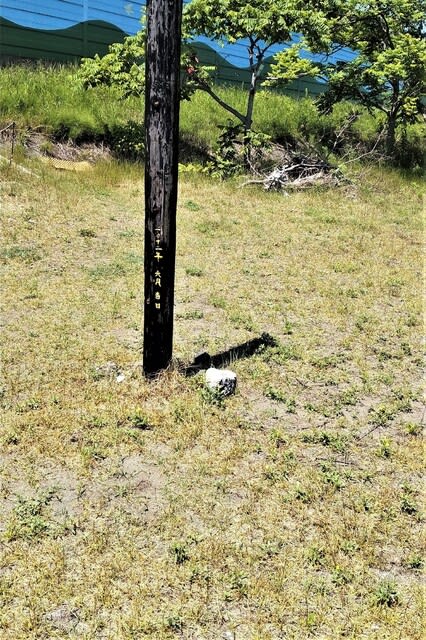

黒い点は、釣り人。 「多摩川河口標柱」。

「多摩川河口標柱」。 「多摩川河口標柱」。

「多摩川河口標柱」。 「2012年6月吉日」とある。

「2012年6月吉日」とある。 小さな広場になっています。

小さな広場になっています。 現在の河口付近を望む。

現在の河口付近を望む。

陸地側には、大きな建物が。

陸地側には、大きな建物が。 羽田側の先端を望む。

羽田側の先端を望む。 「たまリバー50

「たまリバー50 ここが大田区(東京都)側の多摩川起点のようです。

ここが大田区(東京都)側の多摩川起点のようです。 来た道を振り返る。起点を示す柱が色あせているのが残念。

来た道を振り返る。起点を示す柱が色あせているのが残念。 「0.2K」。

「0.2K」。

遠くに飛行機、手前に鳥。

遠くに飛行機、手前に鳥。

「川崎港水門(国登録有形文化財)」解説板。

「川崎港水門(国登録有形文化財)」解説板。 多摩川。

多摩川。

川の中の黒い点々は釣り人。

川の中の黒い点々は釣り人。

橋門上部。アーチが見事。

橋門上部。アーチが見事。

説明板。ここには、「左内橋」(木造)の写真と1925年架橋の橋の写真がある。

説明板。ここには、「左内橋」(木造)の写真と1925年架橋の橋の写真がある。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 正岡子規句碑(稲毛神社」内)。「六郷の 橋まで来たり 春の風 子規」。

正岡子規句碑(稲毛神社」内)。「六郷の 橋まで来たり 春の風 子規」。 「多摩川」に架かる「新六郷橋」際にある「六郷の渡し」説明板(川崎市)。

「多摩川」に架かる「新六郷橋」際にある「六郷の渡し」説明板(川崎市)。

1880年代のようす。

1880年代のようす。 「明治天皇渡御記念碑」。

「明治天皇渡御記念碑」。 そのようすを描いたレリーフ。

そのようすを描いたレリーフ。

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より)

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より) 「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1。

「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1。

同。

同。 その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。

その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。 対岸(大田区)を望む。

対岸(大田区)を望む。 「リヴァリエB棟」。

「リヴァリエB棟」。 「河口からK」。

「河口からK」。 屋根に特徴あり。

屋根に特徴あり。

(桶川市内)。

(桶川市内)。 (「

(「 」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより) (「ふるさと納税」HPより)

(「ふるさと納税」HPより)

「ラジオ日本 1422kHz 50kw 川崎送信所」。

「ラジオ日本 1422kHz 50kw 川崎送信所」。 道路を挟み、右手に「放送局社屋」。

道路を挟み、右手に「放送局社屋」。 馬場が広がる。

馬場が広がる。 厩舎が並ぶ。

厩舎が並ぶ。

遠くにJRと京急の鉄橋が。しかし、

遠くにJRと京急の鉄橋が。しかし、

脇から、

脇から、

「六郷橋」。

「六郷橋」。 「京急川崎駅」方向。線路際には「六郷橋駅」遺構。

「京急川崎駅」方向。線路際には「六郷橋駅」遺構。 京急線・JR線鉄橋方向

京急線・JR線鉄橋方向 「東海道・川崎宿」。

「東海道・川崎宿」。

下流方向。

下流方向。

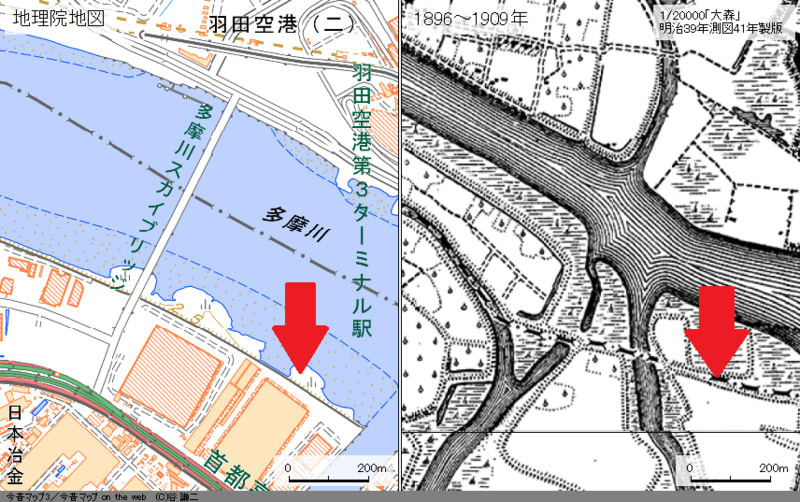

(1880年代)玉川(多摩川)を隔てて丸子村。

(1880年代)玉川(多摩川)を隔てて丸子村。

(現在)多摩川を挟み神奈川と東京に分かれる。

(現在)多摩川を挟み神奈川と東京に分かれる。

武蔵小杉駅付近の高層マンション群。

武蔵小杉駅付近の高層マンション群。

建設当時の写真。

建設当時の写真。

「川崎市立川崎総合科学高等学校」。

「川崎市立川崎総合科学高等学校」。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管 「クサフジ」。

「クサフジ」。 「ハマダイコン」。

「ハマダイコン」。

「多摩川の孤独なライオン像」が対岸に(あるはず)。

「多摩川の孤独なライオン像」が対岸に(あるはず)。 河川敷の砂利道を歩く。

河川敷の砂利道を歩く。

」HPより)

」HPより)

現在のようす。○が飛び地だったところ。

現在のようす。○が飛び地だったところ。

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

振り返る。

振り返る。 ゴルフ場。

ゴルフ場。 武蔵小杉駅付近の高層マンション群。

武蔵小杉駅付近の高層マンション群。

「旧中原街道」。

「旧中原街道」。

「河口まで20K」。

「河口まで20K」。 「宇奈根の渡し」碑。

「宇奈根の渡し」碑。

対岸は、東京都世田谷区。

対岸は、東京都世田谷区。 老若男女が楽しんでいます。川崎市高津区。

老若男女が楽しんでいます。川崎市高津区。 「海から19K」

「海から19K」 「平瀬川」が合流。

「平瀬川」が合流。

対岸は「二子玉川公園」。

対岸は「二子玉川公園」。

が、存在感あり。

が、存在感あり。

当時のようす。

当時のようす。

ワンドになっています。

ワンドになっています。 「二ヶ領宿河原堰」。

「二ヶ領宿河原堰」。 「多摩川決壊の碑」。

「多摩川決壊の碑」。

碑文。

碑文。 狛江側から「二ヶ領宿河原堰」。

狛江側から「二ヶ領宿河原堰」。

(「YouTube」より)

(「YouTube」より)

右岸から望む。

右岸から望む。  下流方向。

下流方向。

「フットサルコート」

「フットサルコート」

「東名高速道路」をくぐる。

「東名高速道路」をくぐる。

「

「

「二ヶ領上河原堰」。

「二ヶ領上河原堰」。 下流側。

下流側。

対岸は、東京都調布市。

対岸は、東京都調布市。 森の左側が多摩川の流れ。

森の左側が多摩川の流れ。

「芭蕉句碑」(旧東海道歩きの際)

「芭蕉句碑」(旧東海道歩きの際)

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

いよいよ田植えも盛んに

いよいよ田植えも盛んに さんざし。

さんざし。  栴檀(せんだん)。

栴檀(せんだん)。 鈴蘭(すずらん)。

鈴蘭(すずらん)。

「姫卯木(ひめうつぎ)」

「姫卯木(ひめうつぎ)」 牡丹(ぼたん)。

牡丹(ぼたん)。

カルガモの番(つがい)。

カルガモの番(つがい)。 水中にもぐり水草を採る。

水中にもぐり水草を採る。 スカイツリー。木

スカイツリー。木