ステンレス製のオブジェ「幸福のびわの木」。

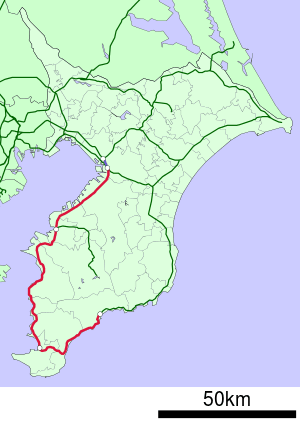

「国道127号線(内房なぎさライン)」に復帰。

前回の到達地点・岩井からの旧道として、

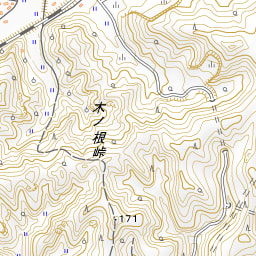

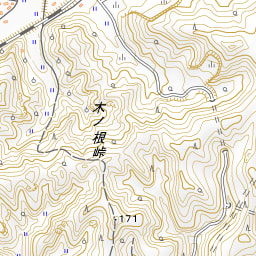

①木の根峠越えの道。但し、現在の、木の根峠越えの県道とは異なる。

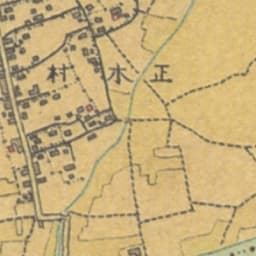

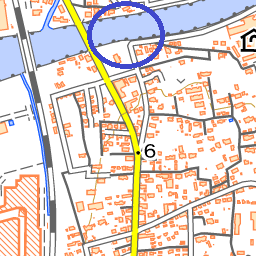

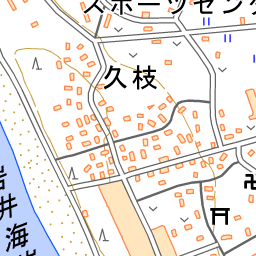

1880年代のようす。道はしっかりしていたようです。館山に行く最短距離の道。

1880年代のようす。道はしっかりしていたようです。館山に行く最短距離の道。

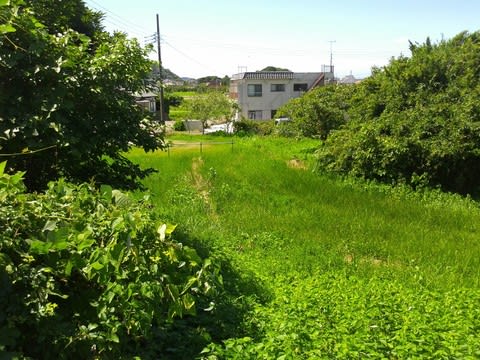

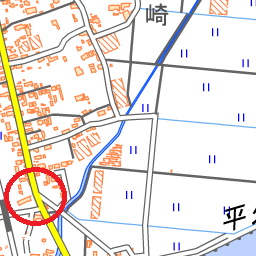

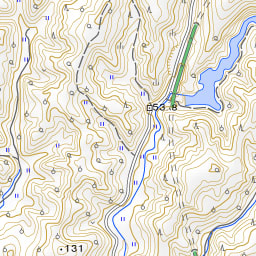

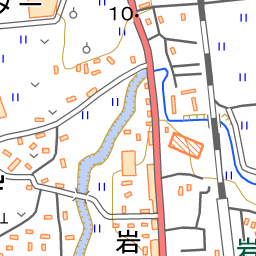

2010年代のようす。旧道が破線で記されているが、はたして現状は?

2010年代のようす。旧道が破線で記されているが、はたして現状は?

②内陸に入り富山南麓から平久里川に沿う道。

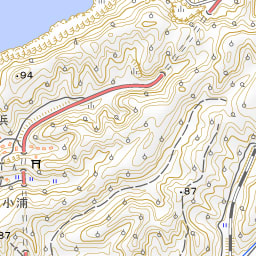

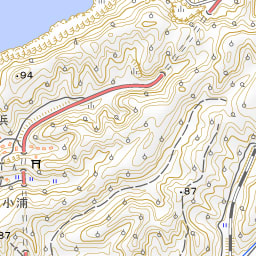

③海岸沿いの道。途中、山間部に入る。現在の道は、海岸沿いで、トンネル多し。

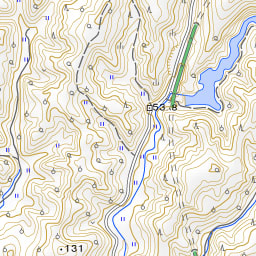

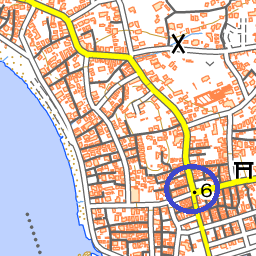

1880年代のようす。山間部の道。

1880年代のようす。山間部の道。

2010年代のようす。旧道は破線(右)か? 途中、不明。

2010年代のようす。旧道は破線(右)か? 途中、不明。

とあるようです。

①はほとんど廃道同然になっているようです(昨年の台風の影響もまだ残っているか? )。②のルートは、『南総里見八犬伝』と里見氏ゆかりの地を訪ねる道筋で、先達の記録では、①の冒険談もありますが、②を歩く方が多いようです。

「房総往還 | 旧街道地図・高低図 - GPSCycling」

「歴史的農業環境閲覧システム」

では③の海岸沿いの道(一部廃道)が表示されています。

真夏の歩き。ここは体調も考え、今回、「岩井―富浦」間は

で移動(「浜金谷―保田」と同様に)することに。9日目、10日目と後半は、街道「歩き」ではなくなってしまいました

で移動(「浜金谷―保田」と同様に)することに。9日目、10日目と後半は、街道「歩き」ではなくなってしまいました

富浦駅に到着。国道との丁字路のところに、ビワのオブジェ。この地域一帯は、枇杷の産地として有名なようです。「国道127号(館山バイパス)」沿いにある道の駅の名称も、

「道の駅とみうら枇杷倶楽部」。

1993年に千葉県初の道の駅としてオープン。富浦町は枇杷の産地としても有名で、5月上旬~6月下旬にかけては、びわ狩りの体験もできます。また、びわを使ったオリジナル商品の販売なども行われています。

2000年(平成12年)3月には全国道の駅グランプリで最優秀賞を受賞し、2004年(平成16年)11月にはびわワインを復活、2006年(平成18年)1月にはびわ葉茶工場を新設して新装開業。2015年(平成27年)度には全国モデル道の駅に選定されたそうです。

(この項、「 」HP参照)

」HP参照)

というわけで、お土産に。

沿道は新築のおうちが目立ちますが、裏手には昔らしいおうち。

旧道は、南に向かいます。

「岡本川」河口方向。右手は海です。

左手のおうち。↓に注目。 「紺屋歴史資料室」。万祝・武具・民具。

「紺屋歴史資料室」。万祝・武具・民具。

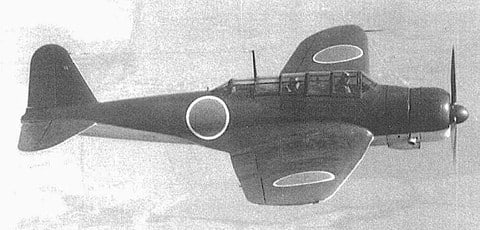

私設の資料館のようです。「海軍用地第三六五號」も収集品の一つ?

ここを訪れた方の記事がありますが、室内は万祝や神輿、軍関係など豊富な資料が所狭しと展示されているようです。

万祝(まいわい、正字体:萬祝)とは、漁師の晴れ着として作られてきた和服の一種。江戸時代から漁師の間で広まった民俗的衣装で、江戸時代の房総半島の漁村が発祥といわれる。その後、広く太平洋岸の漁村にも広まった。

起源は、大漁祝いの引き出物として船主や網元が漁師に配った祝い着であるとされ、長半纏を染め上げたものだったという。柄は、黒潮を表す藍色で文字を染め抜いた地味なものもあるが、多くは鶴亀・宝船・鯛など、縁起の良いものを多色染色で鮮やかに描いている。その鮮やかさは「漁民民芸の結晶」と呼ぶ者もいるほど。生地は、通常は木綿が使われるが、稀に絹が使われた事例も見られる。房総で万祝の技術を継承する染物屋は鴨川市などの2軒に減ったが、その染色技法は、大漁旗づくりや現代ファッションにも転用されているほか、各地に伝わって民芸品などに活かされている。

正月の参詣などで漁師仲間が打ち揃う時には、全員がこの衣装をまとって道を練り歩き、沿道の人々の目を引いたという。太平洋戦争前は、万祝を羽織った漁師が神前で宴会を開いていた。万祝の風習は太平洋岸の静岡県から三陸海岸北部の青森県内まで広く伝播した。最盛期は、江戸期を過ぎて明治から大正にはいってからであったとされる。これが廃れるのは、昭和30年代以降である。漁師への祝儀が実用的なジャンパーや家電製品に変わっていったなどが背景にある。

(この項、「Wikipedia」より)

第18回 萬祝と紺屋亦右エ門

網の中の鰹がすそ模様のめずらしい萬祝 |

内房・富浦町の小林栄一さん(75歳)は、父親の代まで萬祝紺屋を職としてきた。小林家は家業を継ぐと亦右エ門と改名する。8代前までの亦右エ門は分かっているそうだが、それ以前は、もらい火で寺の過去帳が消失し、さだかではない。紺屋は主に藍を使って反物などを染める仕事で、他に紅屋、茶屋とそれぞれ得意の色で分かれている。紺屋は、日本人のほとんどが着物を着ていた時代に繁盛し、着物が廃れるにつれて、止めたり、同じ布や水を扱うということでクリーニング業に転じた家も多い。小林さんの父親・亦右エ門は、明治の生まれで、西行と呼ばれる染色職人を10人ほどかかえていたが、終戦後は大型洗濯機(当時ワッシャと呼んだ)を2台入れて、クリーニング屋を始め、小林さんの代に至っている。

萬祝は、大漁祝いなどで船主から乗子に贈った正月の引き出ものである。江戸中期から流行りだした漁師の丹前(綿入りの防寒着で、関東のどてらと似ている)で、藍染めに朱色などを使って、鮮やかな絵柄が染め上げられている。鶴亀、恵比寿・大黒、波に魚や千鳥、三人囃(ばやし)など、船主は紺屋の型紙から図柄をえらんぶ。紺屋亦右エ門の萬祝は、人物をテーマにした図柄が多い。複雑で手間が多く、染でごまかしがきかないという。

小林さんは以前、テレビの「なんでも鑑定団」に亦右エ門の萬祝を出したことがある。本人は5万、10万と評価額を付けていたら、“オープン・ザ・プライス60万円!”と出た。萬祝で網にかかった鰹の図柄は見たことがない、という理由から値付けが上がった。

古いもの、珍しいものを、こよなく愛する小林さんは、50歳のころから骨董を集めだした。現在、家の近くに、私設博物館「紺屋歴史資料館」を開いてる。壁を飾る見事な萬祝をはじめ、兵隊人形、江戸の虫売りがかついだ駕籠、南総里見八犬伝本と八犬伝版画、日本一大きい鯨のペニス、代々の亦右エ門が使った藍瓶などなど。

・・・

(この項、「

」HPより)

」HPより)

この先は立入禁止。

この先は立入禁止。

「海中観光船」。

「海中観光船」。

「夕映え通り」。

「夕映え通り」。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

館山湾は「鏡ヶ浦」と呼ばれるほど波が穏やかなことで知られる。

館山湾は「鏡ヶ浦」と呼ばれるほど波が穏やかなことで知られる。 「

「

「

「

(「YouTube」より)

(「YouTube」より)

」HPより)

」HPより) 「展望デッキ」からの眺め。右手に「夕日桟橋」。

「展望デッキ」からの眺め。右手に「夕日桟橋」。

赤門。

赤門。

「

「 」HPより)

」HPより)

」より)

」より) 誘導路跡。

誘導路跡。

」HPより)

」HPより)

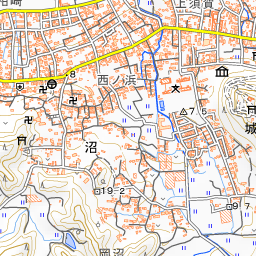

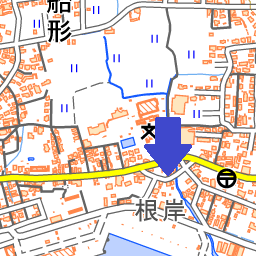

1880年代のようす。←が旧道。東側に街並み。

1880年代のようす。←が旧道。東側に街並み。

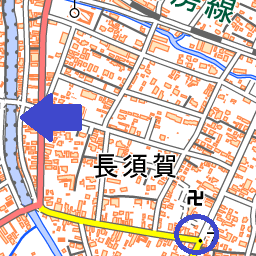

2010年代のようす。○のところに「べにや」。

2010年代のようす。○のところに「べにや」。

」HPで詳しく解説されています。

」HPで詳しく解説されています。

「ひふみ養蜂園」。

「ひふみ養蜂園」。

(「

(「 」より)

」より)

案内図。

案内図。

古民家そのもの。

古民家そのもの。

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

かつては倉庫?

かつては倉庫?

路地の両側にずっと先まで。

路地の両側にずっと先まで。

この道が旧道だったような気が。

この道が旧道だったような気が。

県道に復帰。

県道に復帰。

1880年代のようす。○が左折点。↓が旧道。

1880年代のようす。○が左折点。↓が旧道。

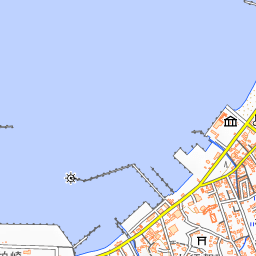

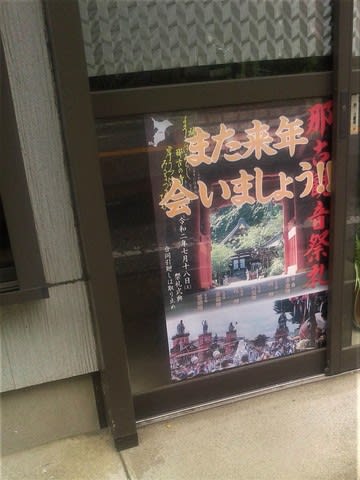

2010年代のようす。漁港が下方に。

2010年代のようす。漁港が下方に。 この地域の風習なのか。

この地域の風習なのか。

)

)

静かな道を進む。両側はマキの生け垣。見事な景観。

静かな道を進む。両側はマキの生け垣。見事な景観。

」HPより)

」HPより)

「うちわの太田屋」という看板が。

「うちわの太田屋」という看板が。

(写真は、「房州うちわ振興協議会」HPより)

(写真は、「房州うちわ振興協議会」HPより)

1880年代のようす。道はしっかりしていたようです。館山に行く最短距離の道。

1880年代のようす。道はしっかりしていたようです。館山に行く最短距離の道。

2010年代のようす。旧道が破線で記されているが、はたして現状は?

2010年代のようす。旧道が破線で記されているが、はたして現状は?

1880年代のようす。山間部の道。

1880年代のようす。山間部の道。

2010年代のようす。旧道は破線(右)か? 途中、不明。

2010年代のようす。旧道は破線(右)か? 途中、不明。

」HP参照)

」HP参照)

「紺屋歴史資料室」。万祝・武具・民具。

「紺屋歴史資料室」。万祝・武具・民具。

」HPより)

」HPより)

上空にカモメ。

上空にカモメ。 北方向を望む。遠くに工場の煙突群。

北方向を望む。遠くに工場の煙突群。 大型船と行き交う場面はなし。

大型船と行き交う場面はなし。

「くりはま丸」。

「くりはま丸」。

この先は太平洋。

この先は太平洋。

いわれは不明。人名? 付近の地名?

いわれは不明。人名? 付近の地名? この付近、けっこうこうした池が点在。

この付近、けっこうこうした池が点在。 「かついわトンネル」の脇に出ます。

「かついわトンネル」の脇に出ます。

来た道を振り返る。国道の向こう側。

来た道を振り返る。国道の向こう側。 岩井海岸方向を望む。

岩井海岸方向を望む。

「館山から(まで)15㎞」ポスト(→)。

「館山から(まで)15㎞」ポスト(→)。  「久枝海岸入口」表示。国道から海岸までは少し離れています。

「久枝海岸入口」表示。国道から海岸までは少し離れています。  「エスカール岩井」。

「エスカール岩井」。

「岩井駅入口」。

「岩井駅入口」。 正面が岩井駅。

正面が岩井駅。

2010年代のようす。海側に広がる街並み。

2010年代のようす。海側に広がる街並み。

「ろくや」。(写真は「Googleマップ」より。)

「ろくや」。(写真は「Googleマップ」より。)

」HPより)

」HPより)

「下佐久間白銀」交差点。

「下佐久間白銀」交差点。

」HPより)

」HPより)

もとは藁葺き屋根?

もとは藁葺き屋根?

1880年代のようす。溜池の脇を通り、森の中に。

1880年代のようす。溜池の脇を通り、森の中に。

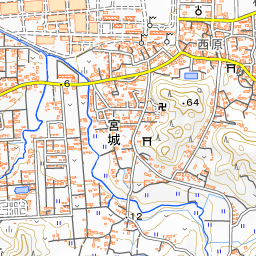

2010年代のようす。飯之坂付近では、旧道は不明?

2010年代のようす。飯之坂付近では、旧道は不明?

1880年代のようす。旧道は内陸部を進む。

1880年代のようす。旧道は内陸部を進む。

2010年代のようす。→に「頼朝上陸地の碑」。

2010年代のようす。→に「頼朝上陸地の碑」。 「浮島」(右)「傾城(けいじょう)島」(左)方向。

「浮島」(右)「傾城(けいじょう)島」(左)方向。 「鋸山」方向。釣り人がたくさん。「鋸山」山頂付近は、雲の中。

「鋸山」方向。釣り人がたくさん。「鋸山」山頂付近は、雲の中。

「佐久間川」河口。「傾城島」が間近に。

「佐久間川」河口。「傾城島」が間近に。

倉庫を改造?

倉庫を改造?

振り返る。

振り返る。

記念館はこの先に。

記念館はこの先に。

「保田川」。

「保田川」。 日差しが強い。

日差しが強い。

漁協直営の「ばんや」。この先にお店があります。

漁協直営の「ばんや」。この先にお店があります。

」HPより)

」HPより)

「館山から(まで)20㎞」ポスト。

「館山から(まで)20㎞」ポスト。 「ばんや」併設の温泉施設。

「ばんや」併設の温泉施設。

菱川師宣の信頼できる肉筆画の中で世にもっとも知られた作品であるが,一人立ち美人図である点では珍しい作例でもある。歩みの途中でふと足を止めて振り返った印象的な姿は,まさに「菱川様の吾妻俤」(ひしかわようのあずまおもかげ)(『虚栗』)と謳われたそのものであろう。

菱川師宣の信頼できる肉筆画の中で世にもっとも知られた作品であるが,一人立ち美人図である点では珍しい作例でもある。歩みの途中でふと足を止めて振り返った印象的な姿は,まさに「菱川様の吾妻俤」(ひしかわようのあずまおもかげ)(『虚栗』)と謳われたそのものであろう。 」HPより)

」HPより)

遠くに見える島は、「真珠島」。

遠くに見える島は、「真珠島」。

遠くに「鋸山」。

遠くに「鋸山」。

大六海水浴場。

大六海水浴場。