東武鉄道熊谷線未成線の跡をたどって、旧妻沼駅跡まで。

第二期工事区間である新小泉駅 - 妻沼駅間開通前に終戦を迎え、利根川を渡る橋梁の橋脚部分が完成した段階で工事は終了しました。そのため、利根川を挟んで南北に分断された形で営業を行うことになり、その南側が熊谷線です。

なお、橋脚は1979年(昭和54年)に撤去されましたが、利根川左岸堤防内(群馬県側)に1脚のみ残っています。

右岸(妻沼側)から対岸を望んだ写真が上の写真。中央付近に橋脚が残っているそうです(「いずみ総合公園町民野球場」そば)。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

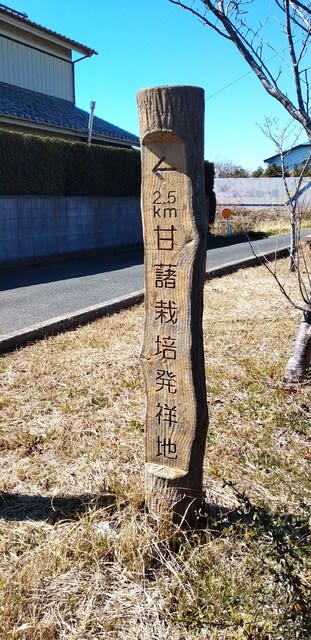

この道(未成線跡)を進んでいくと、熊谷線の終点「妻沼」駅跡に出ます。

一直線の道路。

一直線の道路。

「熊谷線」は、熊谷駅から妻沼駅までを結んでいた東武鉄道の鉄道路線。地元では妻沼線(めぬません)とも呼ばれていた。

もともと軍の命令で建設された路線で、第二次世界大戦末期に、群馬県太田市の中島飛行機(現・SUBARU)への要員・資材輸送を目的として、熊谷駅 - 東武小泉線の西小泉駅間の建設が計画され、第一期工事区間として1943年(昭和18年)12月5日に熊谷駅 - 妻沼駅間が開業した。

熊谷市石原付近(上熊谷駅 - 石原駅中間地点のやや石原駅寄り、かつての熊谷線と秩父鉄道の分岐点)で秩父鉄道をオーバークロスして秩父鉄道の南側に平行して建設、熊谷駅南側に熊谷線のホームを設置する予定であったが、そのための盛土を構築する時間はないため秩父鉄道の複線化用地と熊谷駅ホームを借用し、熊谷駅 - 上熊谷駅 - 熊谷市石原付近を仮線として開通した。軍事路線であったため、ほぼ一直線に邑楽郡大泉町を目指すルートとなっている。住民の生活路線として建設されたものではなかったので、沿線の集落、交通を考慮したルートではなかった。

しかし、第二期工事区間である新小泉駅 - 妻沼駅間開通前に終戦を迎え、戦後、治水上の都合から工事の中断は直にはできず、利根川を渡る橋梁の橋脚部分が完成するまで行い終了した。そのため、利根川を挟んで南北に分断された形で営業を行うことになった。その南側が熊谷線である。なお、橋脚は1979年(昭和54年)に撤去されたが、堤内の1脚のみが群馬県側に残っている。

東小泉駅 - 熊谷市石原付近まで複線化用地があったが、急を要するため一部の路盤は単線分しかなく、残った用地での耕作は事実上黙認され、熊谷市、妻沼町の台帳に登録されていない幻の耕地ということになり、戦後の食糧難時にそこで収穫された物はヤミ食料として出回ったといわれ、熊谷線はヤミ食料の買い出しで大変混雑した。今でも水田の中にある杭までが東武鉄道の所有地である。

開通以来赤字続きだったこともあり、1983年(昭和58年)5月31日の運行限りで廃線となった。

開通当初は、館林機関区所属の蒸気機関車B2型27・28号機牽引で運転されていた。熊谷駅 - 妻沼駅間は工員輸送しか行われず、資材輸送は行われなかった。日夜を違わずピストン輸送が行われ、妻沼駅から工場までの連絡は東武バスによって刀水橋を経由して行った。妻沼駅に着いた列車からバスへの乗り換えがうまくいかないと憲兵が飛んできたそうである。また熊谷線は米軍機による被害はいっさい出さなかったが、乗務員は乗客を守るために米軍機を見つけると木立の陰に列車を停車させ隠すなどしていた。

終戦後は工員輸送も終わり、利用者の比較的少ない熊谷線は本線よりも低質な石炭をまわされたため、高崎線とのオーバークロスで蒸気機関車の蒸気圧が上がらないために勾配を登るのが大変で低速運転となり「埼玉県立熊谷商業高等学校の生徒たちはあまりに遅いので列車を飛び降り、土手を下って学校に行ってしまった」という話も聞かれた。後にはやや改善したものの、その鈍足ぶり(熊谷 - 妻沼間10.1キロを24分)から、沿線乗客には揶揄混じりの「のろま線のカメ号」「カメ」と呼ばれていた。

1954年(昭和29年)に旅客列車の無煙化を図り、3両導入した東急車輌製の気動車キハ2000形は17分で走破し、またその姿から「特急カメ号」という呼び名で親しまれた。しかしその後「特急」の部分が取れてしまい、「カメ号」に戻った。

(この項、「Wikipedia」参照)

ところで、「荒川を遡る」シリーズで番外編として「熊谷」駅からの廃線跡(「かめの道」)をJR線のところまで歩きました。そこで、「熊谷線」の終点のところへ行ってみることにしたわけです。

桜並木脇の四阿。

途中、左手にある「熊谷市立妻沼展示館」に保存されている「キハ2002」。

「ドラッグストア」のところが旧妻沼駅待合室跡? または車庫?

杉戸機関区妻沼派出所の跡は現在空き地となっています。

現在の朝日バス熊谷駅 - 妻沼線の「ニュータウン入口」停留所付近のようす。

廃止後駅舎はしばらくの間廃止代替の急行バスの待合室として利用されていましたが、道路拡張の際に撤去されました。

熊谷駅方向に一直線で進む線路跡の道路。

右手の福祉施設がかつての駅舎跡?

熊谷線の出発駅付近に残る熊谷線跡の緑道「かめの道」だけでなく、終点の妻沼駅跡を探ることができました。

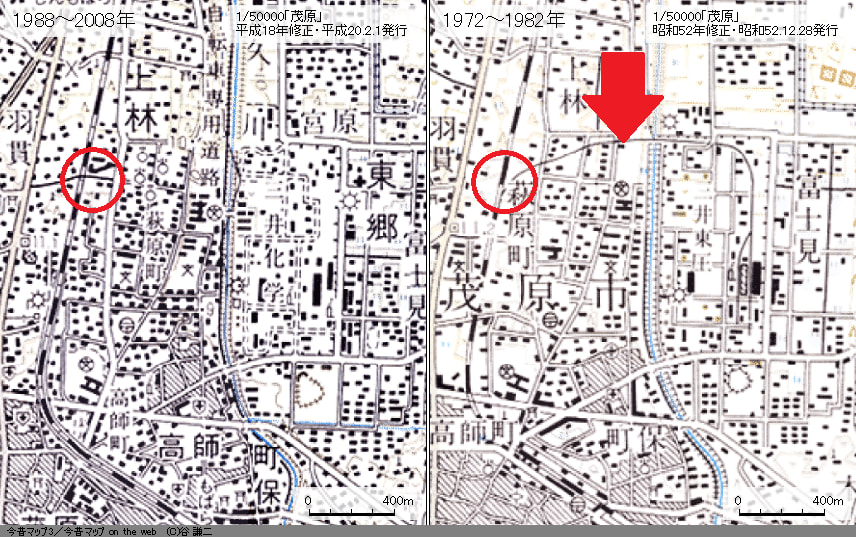

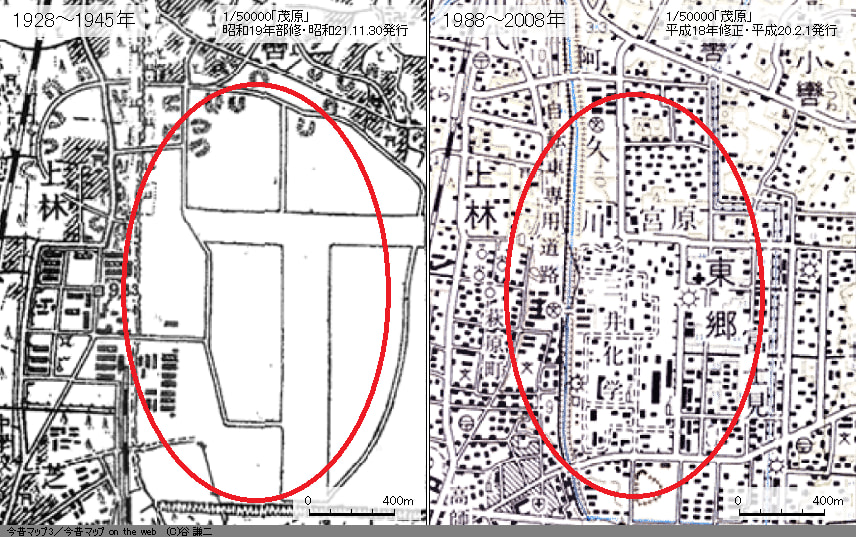

1970年代のようす。中央下部が妻沼駅舎、画像中央上部が杉戸機関区妻沼派出所。

すでに廃線になって、使用されていないようです。

2010年代のようす。まだ未整理のままの空き地となっています。現在は上方に「ドラッグストア」。下方に福祉施設。

「朝日バス」の路線バスでJR熊谷駅まで戻ります。

JR熊谷駅付近の熊谷線跡。

西を望む。左は新幹線の高架。

新幹線、秩父鉄道、熊谷線(跡)、JR高崎線(上野東京ライン・湘南新宿ライン)と並んでいます。

この先で高崎線は右に曲がっていきます。秩父鉄道と併行して熊谷線(跡)が進みます。

線路はそのまま残っています(右手奥)。

線路の上も歩くことが出来る。

線路の上も歩くことが出来る。

「鎌倉 江ノ嶋 大山 新板往来双六」

「鎌倉 江ノ嶋 大山 新板往来双六」

かつての線路跡らしい空地。

かつての線路跡らしい空地。

寒川駅方向を望む。分岐点付近。

寒川駅方向を望む。分岐点付近。 この先で、「西寒川支線」は左に曲がっていく。

この先で、「西寒川支線」は左に曲がっていく。 本線脇の広い空間。

本線脇の広い空間。  通りを超えた向こうに廃線跡の緑道が続く。左側は「ゲート広場」。

通りを超えた向こうに廃線跡の緑道が続く。左側は「ゲート広場」。

廃線跡の緑道。

廃線跡の緑道。

かつての様子。

かつての様子。 」HPより)

」HPより)

田植えの準備が進む。

田植えの準備が進む。

しだいに住宅地に入っていきます。

しだいに住宅地に入っていきます。 ボケの花。

ボケの花。

けっこう交通量の多い幹線道路。

けっこう交通量の多い幹線道路。

(「市役所」前)

(「市役所」前)

駐輪場になっている付近に九十九里鐵道の東金駅がありました。

駐輪場になっている付近に九十九里鐵道の東金駅がありました。

この先は、土手(路盤)に戻る。

この先は、土手(路盤)に戻る。

振り返る。

振り返る。 舗装された、生活道路に。

舗装された、生活道路に。 微妙なカーブが線路を彷彿とさせる。

微妙なカーブが線路を彷彿とさせる。

右が線路跡(路盤)。

右が線路跡(路盤)。

東金駅方面を望む。

東金駅方面を望む。

↓が橋台跡。

↓が橋台跡。

県道に接近する廃線跡。

県道に接近する廃線跡。

廃線跡の部分?

廃線跡の部分?

振り返る。

振り返る。 足元には線路のデザイン。

足元には線路のデザイン。

振り返る。

振り返る。 「九十九里町」ともお別れ。東金市入り。

「九十九里町」ともお別れ。東金市入り。 踏み跡があります。

踏み跡があります。 刈られた土手を歩く。

刈られた土手を歩く。 真夏時の草がいっぱいのときには、歩きにくそう。

真夏時の草がいっぱいのときには、歩きにくそう。 右手は工場。

右手は工場。 左手には水田が広がる。

左手には水田が広がる。

新しい広い道を通過。

新しい広い道を通過。 荒生(あらおい)駅跡?

荒生(あらおい)駅跡? これは?

これは?

再び廃線跡が右手に現れます。

再び廃線跡が右手に現れます。 用水路を挟んだ脇の道を歩くことにします。

用水路を挟んだ脇の道を歩くことにします。

「関東天然瓦斯」。

「関東天然瓦斯」。 左方向。

左方向。

振り返る。

振り返る。

」HPより)

」HPより) ここが「西」駅跡のようです。

ここが「西」駅跡のようです。

左手が軌道跡。

左手が軌道跡。 →が線路跡。上が「片貝駅」。

→が線路跡。上が「片貝駅」。

自転車道と歩道と分離。遠くに大きなガスタンク。

自転車道と歩道と分離。遠くに大きなガスタンク。 「九十九里町」とある。

「九十九里町」とある。

振り返る。

振り返る。

「きどうみち」。

「きどうみち」。

前面にエンジン。

前面にエンジン。

出発する列車。

出発する列車。

現在の様子。建物が残っています。

現在の様子。建物が残っています。

右に貨物駅・駅舎跡。

右に貨物駅・駅舎跡。

本納駅方向。

本納駅方向。

貨物駅へ。

貨物駅へ。 道路上の線路。

道路上の線路。

線路跡に残る標識(↓)。鉄道標識のようですが、詳細不明。

線路跡に残る標識(↓)。鉄道標識のようですが、詳細不明。

振り返る。左が線路跡の草むら。

振り返る。左が線路跡の草むら。

この付近では、線路跡が明確。(「三井化学」方向。)

この付近では、線路跡が明確。(「三井化学」方向。)

「三井化学工場」方向を望む。線路跡はこの先埋もれてしまいます。

「三井化学工場」方向を望む。線路跡はこの先埋もれてしまいます。 外房線方向。

外房線方向。

跨線橋下。

跨線橋下。 (↓)。

(↓)。 右は、「沢井製薬 関東工場」。

右は、「沢井製薬 関東工場」。 右が「三井化学」、左が「沢井製薬」。

右が「三井化学」、左が「沢井製薬」。

」HPより拝借)

」HPより拝借)

右は沢井製薬。

右は沢井製薬。 直線の草むらが続く。

直線の草むらが続く。

(「北十間川・福神橋」より)

(「北十間川・福神橋」より)

振り返る。

振り返る。

「信号」と刻まれた標石。

「信号」と刻まれた標石。

空き地。

空き地。

茂原駅方向。

茂原駅方向。 新茂原駅方向。

新茂原駅方向。

左が三井化学。

左が三井化学。 「関東天然ガス」の標識。

「関東天然ガス」の標識。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

一直線の道路。

一直線の道路。

この辺りですれ違ったのでしょうか?

この辺りですれ違ったのでしょうか?

整備された鉄橋。

整備された鉄橋。

動物のモニュメント。

動物のモニュメント。

かつては踏切の信号機だったようですが・・・。

かつては踏切の信号機だったようですが・・・。

「かめ号」、「熊谷 妻沼」。1989年に建てたもの。

「かめ号」、「熊谷 妻沼」。1989年に建てたもの。

レールをかたどった柱に「かめのみち」。

レールをかたどった柱に「かめのみち」。 「紫・・」。どういういわれがあるのでしょうか?

「紫・・」。どういういわれがあるのでしょうか?

線路の向こうに「クマガヤ」という植栽。

線路の向こうに「クマガヤ」という植栽。

2010年代のようす。遊歩道は、手前から始まる。

2010年代のようす。遊歩道は、手前から始まる。

「かめのみち」。機関車も描かれています。

「かめのみち」。機関車も描かれています。 「国道17号線」を越えて続く「熊谷線跡」。

「国道17号線」を越えて続く「熊谷線跡」。