「桜橋」を渡り、墨田区側に向かいます。 隅田堤の桜も満開。

隅田堤の桜も満開。

隅田川下流方向。

隅田川下流方向。

右手には、墨田区役所、アサヒビール本社。

ユリカモメを見かけました。

何羽ものユリカモメ。久々に見ました。

何羽ものユリカモメ。久々に見ました。

赤いくちばしと脚が目立つ白色が鮮やかなカモメ

全長40cm。冬鳥として、全国の河、河口、湖沼、海岸に至る水辺に来ます。赤いくちばしと足がきれいな小型のカモメの仲間で、水上に群がる姿は白い花が一面に咲いたようです。在原業平や和泉式部の古歌に登場する都鳥(みやこどり)はこの鳥で、東京都の鳥に指定されています。江戸時代には考えられなかったウォーターフロントは、ユリカモメの目にどう映っているのでしょう。

・・・日本を去る4月中旬頃には、頭が黒い頭巾をかぶったようになります。カモメ類ではいちばん内陸にまで飛来する鳥で、海岸から数10キロも入った川岸の街や牧草地でエサをあさったりしています。「ギィー」とか「ギュゥーィ」と聞こえる声で鳴きます。日本には主にカムチャッカ半島から渡って来ることが、標識調査の結果からわかっています。・・・

名前は、入江(いりえ)のカモメ―イリエカモメがユリカモメに転じたもの、百合を当て字にしたもの、という説があります。

(この項「サントリー愛鳥運動」HPより)

日本の古典文学に登場する「都鳥」は、現在の和名がミヤコドリ (Haematopus ostralegus) である鳥ではなく、ユリカモメを指すとする説が有力である。 その根拠として、『伊勢物語』の「九段 東下り」が示される。

なほゆきゆきて、武蔵の国と下つ総の国との中に、いと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。(中略)さるをりしも、白き鳥の嘴と脚と赤き、しぎの大きさなる、水の上に遊びつつ魚を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見知らず。渡しもりに問ひければ、「これなむ都鳥。」と言ふを聞きて、『名にし負はばいざこと問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと』とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。

このように、「都鳥」は「隅田川にいる鳥で、体が白く、嘴と脚が赤い、シギ程度の大きさ、魚を食べる水鳥」とされているが、この条件に当てはまる鳥としてはユリカモメが最も近い。そのため、「都鳥=ユリカモメ」と推定されている。

(この項「Wikipedia」より)

※1 『名にし負はば・・・』

「都」(京の都)という名を持っているのなら、さあ尋ねよう、都鳥よ。私が恋い慕う人は無事でいるかいないのかと。

都を遠く離れ、流浪の旅をする主人公が、都に残してきた恋人を思う歌。

塩にしても いざことづてん 都鳥 芭蕉

『伊勢物語』の「名にしほはばいざこととはむ都鳥わがおもふ人はありやなしやと」をパロディー化したもの。都へ帰る春澄に都鳥を塩漬けにしてでも持って帰ってください、と。塩漬けにされては都鳥もたまったものではない。

延宝6年(1678)11月、芭蕉35歳の時の作。蕉風確立前の談林俳諧時代の作品。

※2 この歌や『伊勢物語』の主人公に目される在原業平に因んだ地名として、「業平橋」「言問橋」などが近隣にある。

春爛漫。

春爛漫。

隅田川には都鳥がたくさん。そろそろ夏毛も生えてきて、まもなく北国に帰る季節。もうすぐ見られなくなります。

以前撮った写真を掲載。

近づいても逃げない。目と鼻の先に。

近づいても逃げない。目と鼻の先に。

桜橋にて。

桜橋にて。

テラスにて。

テラスにて。

・・・そして、2025年4月4日。

隅田川上流方向。

帰宅すると、雨傘の下で。

帰宅すると、雨傘の下で。

枝垂れ桜。

枝垂れ桜。

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

すっきりした印象。

すっきりした印象。

3年前のようす。

3年前のようす。 「ヤエベニシダレ」。

「ヤエベニシダレ」。

対岸は浅草。

対岸は浅草。 「みやび」。

「みやび」。

隅田川堤を望む。

隅田川堤を望む。 「ようこう(陽光)」。

「ようこう(陽光)」。 「しろたえ(白妙)」。

「しろたえ(白妙)」。 「エドヒガン」。

「エドヒガン」。

河津桜。すでに葉桜。

河津桜。すでに葉桜。

「ふゆざくら」。

「ふゆざくら」。  おおひかんざくら。

おおひかんざくら。 他の桜はまだまだ開花には早そう。

他の桜はまだまだ開花には早そう。

スカイツリーが間近に。

スカイツリーが間近に。

隅田川堤の桜並木。

隅田川堤の桜並木。

ずらりと並ぶユリカモメ。

ずらりと並ぶユリカモメ。 はるか向こうまで。

はるか向こうまで。 墨堤通りの桜並木。

墨堤通りの桜並木。 ソメイヨシノ。

ソメイヨシノ。

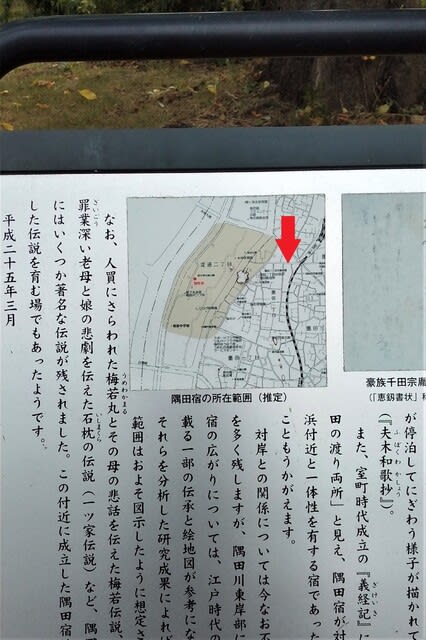

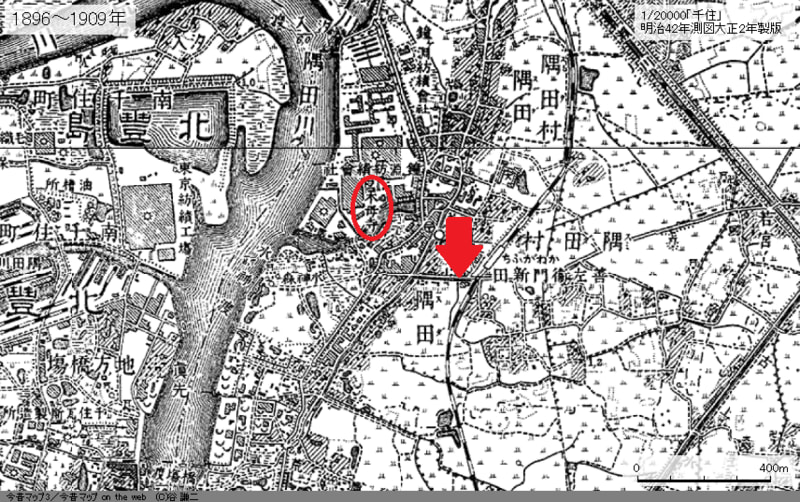

↓が、古代東海道。

↓が、古代東海道。

木々の多い静かな公園。

木々の多い静かな公園。

全景。

全景。

右手に木母寺。

右手に木母寺。

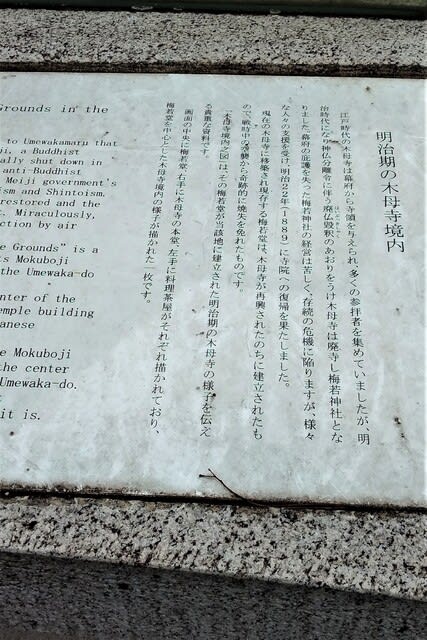

木母寺境内之図『新選東京名所図会・隅田堤』。

木母寺境内之図『新選東京名所図会・隅田堤』。

都内第一の石碑。

都内第一の石碑。

三遊塚。

三遊塚。

葛飾北斎『雪月花 隅田』。

葛飾北斎『雪月花 隅田』。

正面のガラスに描かれた梅若堂。

正面のガラスに描かれた梅若堂。

解説板。

解説板。

梅の木と公園入口。残念ながら物寂しい広場になっています。

梅の木と公園入口。残念ながら物寂しい広場になっています。

東白鬚団地。

東白鬚団地。 「鐘ヶ淵の由来」。

「鐘ヶ淵の由来」。 正面の道が、古代の東海道。

正面の道が、古代の東海道。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

」HPより)

」HPより)

「東京大空襲の追悼碑」。

「東京大空襲の追悼碑」。

「ワシントン桜」。

「ワシントン桜」。

咲き始めていまし

咲き始めていまし

枝垂れ桜。

枝垂れ桜。 右は首都高。

右は首都高。

ソトオリヒメ。

ソトオリヒメ。 ベニユタカ。

ベニユタカ。 シダレザクラ。

シダレザクラ。

隅田公園にて。

隅田公園にて。

満開の桜の下、そぞろ歩き。

満開の桜の下、そぞろ歩き。

「MARCO POLO号」。

「MARCO POLO号」。

二分咲きの桜をバックに。

二分咲きの桜をバックに。

上流に向かうボート。

上流に向かうボート。

隅田公園。

隅田公園。

カンヒザクラ。(「百花園」にもありました。)

カンヒザクラ。(「百花園」にもありました。) オオカンザクラ。

オオカンザクラ。

ほぼ満開。

ほぼ満開。

荒川・「四つ木橋」から(2022/3/10)。

荒川・「四つ木橋」から(2022/3/10)。 (2022/3/10)

(2022/3/10)

」HPより)

」HPより)