坂を上ると、里山が広がります。

来た道を振り返る。森と畑。

来た道を振り返る。森と畑。

(13:15)その先に「圏央道」が見えてきます。

その先の県道を越えると、砂利道になります。

左右はソーラーパネルの発電所になっています。その道ばたで小休止。

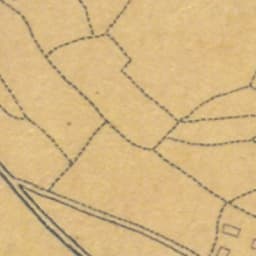

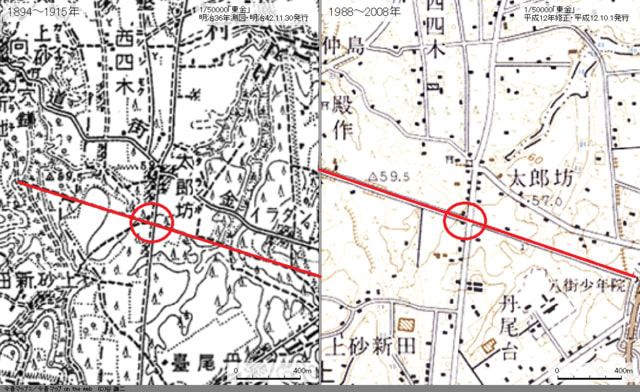

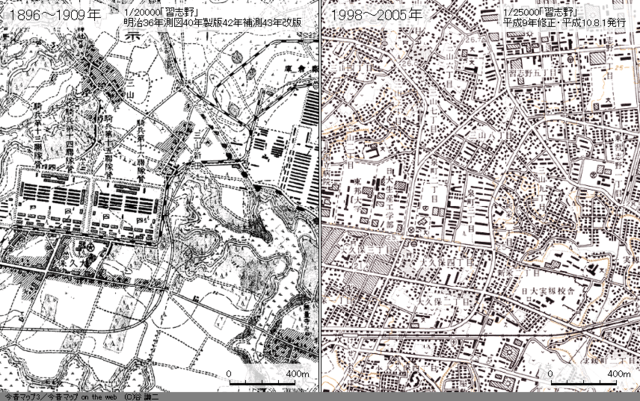

この付近の今昔。

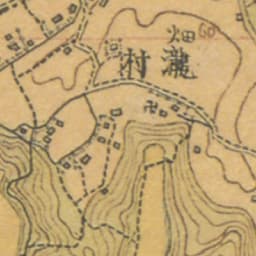

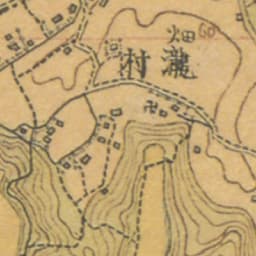

1880年代のようす。破線が旧道(↓)。

1880年代のようす。破線が旧道(↓)。

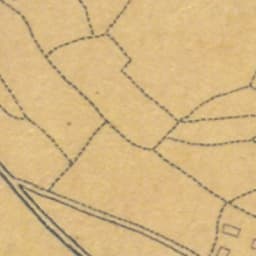

2010年代のようす。この当時はまだソーラー施設はない。

2010年代のようす。この当時はまだソーラー施設はない。

(13:40)「国道409号線」に突き当たります。ここまでが直線道路としての旧「東金御成街道」。

「東金市」の標識。

「東金市」の標識。

来た道を振り返る。ここが一応のゴール。

来た道を振り返る。ここが一応のゴール。

この先、東金御殿跡の「県立東金高校」まで4㎞以上、まだまだ街道歩きは終わりません。表道と裏道があったようですが、まずは国道歩きから。

(13:48)由緒ありそうな大きなお屋敷。

その先にも。

西側が新興住宅地。

台風15号の爪痕が痛々しい木々。

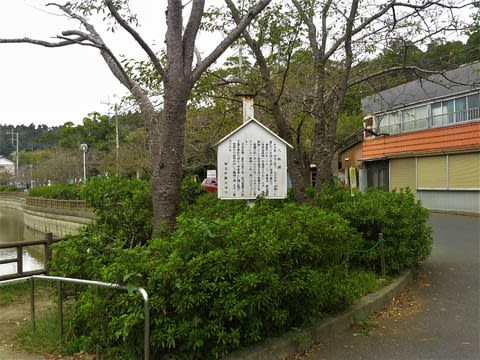

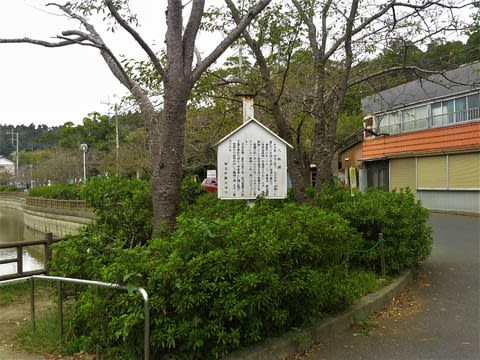

(14:02)右手の森の入口に「解説板」。

「東金御成街道の関係史跡」

<歴史的概要>

慶長18年12月(1613)、徳川家康から東金辺での「鷹狩り」の命を受けた佐倉城主土井利勝は,船橘から東金までの沿道にある97ケ村の農民を動員し、翌年1月に「道法八里余り」(約37km)の「東金御成街道」を完成させました。

東金の滝地区からは旧道を利用したといわれ、右図のルートが現在有力となっています。とくに②の所で分岐し、2ルートとなっていますが、本街道に関する資料が南ルート(赤色)に多く残り、本道の可能性が高いと考えられています。また東金では、家康の鷹狩りの際に「文珠組」を組織し、その組織の鳥見役(鷹場を巡検して鳥の所在を追跡する役人)には油井村大豆谷村・台方村の者がみられ多くは元酒井家の家臣であったといわれています。

①古道跡:

この場所は廃道となり山林の中に痕跡が見られますが、散策するには厳しいです。享保7年(1722)の『下総牧図』(東京都世田谷区満願寺蔵)には、この道に沿うように「上総下総国境土手」が油井村入ロまで描かれています。

②道祖神:

道標を兼ね三面に以下の内容が刻まれていますが制作年代は不明です。

(正面)是より下ハ東金道 是より上ハ左(佐)倉道

(右面)油井村 (左面)是より西 江戸道

③おあし坂:

切り通しの道。急な坂道のため、歩幅を広く取り大足で上り下りしなければならないことから、通称「おあし(大足)坂」と呼ばれていた。

この先の谷津田に「土橋」が残っており、当時の街道の面影が感じられます.

④一里塚跡:

数十年前(1970年代か)まで高さ7mほどの塚があり.塚上に一本の黒松が植えられ地元の人たちは「一本松」・「一里塚」とよんでいた。

終点の東金御殿まで約3.9km。

⑤御成表道:

享保7年(1722)の『下総牧図』には「油井村入口〇御成表道」と記載され、御成街道の本道と考えられます。

⑥御成裏道:

享保7年の『下総牧図』には「油井村入口〇御成裏道」と記載されています。

⑦十六石殿:

早野家の屋号。家康が御成りの途中に早野家に立ち寄って休息をとり、その接待のお礼に宅地前の水田十六石をいただいたのが屋号の起こりといわれています。

⑧火正神社:

元禄11年(1698)創建。幕府が出した火事・消防に関する定めに基づき、現在地に火消大明神を建立したのが起こりといわれています。

火伏の神の迦具上(かぐつち)神が祭神。

⑨御成橋:

家康の御成に際し、架け替えられたといわれています。

⑩厳島神社:

石鳥居に元禄3年(1698)9月建立の銘。寛文3年(1626)に日吉神社の隔年の神幸祭に神興の一夜の御旅所と定められています。

⑪日吉神社:

石鳥居に明暦3年(1657)9月建立の銘。中世東金城(鴇ケ嶺城)の鬼門の守護神として重んじたといわれています。「山王宮社」には、家康の参拝に備えて土井利勝が社殿を再興したと記されています。

⑩東金御殿:

東金御成街道の終点。将軍(大御所)の宿泊所で現圧の県立東金高校敷地内。

この御殿は、慶長18年(1613)から翌年にかけて、土井利勝の命により代官嶋田治兵断が工事に当たったといわれています。

地図入りの案内板。

この解説板からは「おあし坂」が当時の表道だったようです。足を踏み入れましたが、この先、倒木などがありそうで、断念! かつての裏道(現在の舗装された県道)を進むことに。

(14:16)「コンレイ坂」。

「魂霊坂」とも書き、激戦で死んだ武士を埋葬した地だったようです。

この先、終点をめざしてひたすら歩くのみ。けっこうしんどい坂道あり。上り、下りに疲れもピークです。

(14:30)「楓ヶ池」。この付近には池が点在します。

(14:30)「楓ヶ池」。この付近には池が点在します。

ひとしきり上り坂を進むと、「丸山公園」。その先を右折しますが、ここからが膝が笑うほどの急坂。タクシーなど車もけっこう通るのでヒヤヒヤしながら下ります。写真を撮るのも面倒になってきます。

(15:14)坂をやっと下って左折すると、正面に大きな鳥居。その先に、「八鶴湖」が見えてきます。湖水の向こうには「東金高校」。ホッと一息。

「本漸寺」三門脇の「燕塚」と「歌碑」。

当時の日本野鳥の会会長で歌人でもあった中西悟堂さんが詠んだ歌。

みんなみに 帰り得ざりし 燕らが

冬越す ここは 上総東金

(15:18)東金御殿跡と東金城址の説明板。

(15:18)東金御殿跡と東金城址の説明板。

「東金城址」

東西約700m、南北約500mの規模をもつ、半独立丘稜の山城。東金酒井氏の本城として、天正18年(1590)まで機能していたことが確実である(「関八州諸城之覚書」『毛利家文書』、「豊臣秀吉朱印状」『難波創業録所収文書』)。本城の初見は、「鎌倉大草紙」によると、享徳の乱(1454~82)の初期、美濃より下向した東常縁の家臣浜春利が拠ったとされることである。昭和63年(1988)に行われた発掘では、15世紀末~16世紀前半頃とされる瀬戸美濃系の播鉢の断片が出土している。標高74mの最頂部に主郭を置き、西側に一段低い細長い第二郭を配する。比較的緩傾斜の北側斜面には、腰曲輪や支尾根の堀切、段差などを設け、防御している。また、西端の尾根に大堀切・竪堀(消滅)を入れ、西尾根続きからの侵入を防いでいる。

遺構もよく残り、本城に関する一級史料もあることから、東金市の歴史を語るうえで、貴重な文化財であると言える。

「東金御殿跡」

東金御殿は、徳川家康による「鷹狩り」の命を受けた佐倉城主土井利勝が、慶長18年(1613)から翌年にかけて、東金代官嶋田次兵右衛尉重次以栢(嶋田治兵衛伊伯)を造営に当たらせました。この御殿は、船橋-東金間に造られた御成街道の終着点にあり、東金辺での「鷹狩り」を行う将軍(大御所)の宿泊施設でした。現在、県立東金高等学校が建てられています。

東金城があった城山の東麗の敷地(約6,700坪)に玄関、広間、坊主部屋、小姓部屋、書院、鉄砲部屋、弓部屋、老中部屋、台所などの部屋、別棟には鷹部屋、長屋、馬屋、大番所などが建てられました(下絵図)。ほぼ中央に家康専用の部屋があったといわれていますが、家康の所在を明確にしない事情もあり、絵図には記されていません。また、小池の拡張工事も行われ、谷池(御殿前池=八鶴湖)と上池に分けたといわれています。

寛永7年(1630)の、大御所秀忠の御成りを最後に鷹狩りは行われなくなり、その後、寛文11年(1671)に東金が幕府直轄地(天領)から福島の板倉藩領となり、御殿は取り壊され、その一部が小西の正法寺(現在の大網白里町)などに移されたとのことです。右絵図と下絵図の大きな違いは、「表御門」と「御裏門」が逆転していることです。元禄4年(1691)の記載がある下絵図の方が当時の状況に近いことから、右絵図は江戸時代後半~明治時代初期と判断されますが、時の経過とともに御殿跡の役割も変わったことがうかがえます。

「東金高校」。れんが造りの正門。

湖畔にある「八鶴亭」。

「ビリヤード棟」など歴史のある料亭。

八鶴亭(旧八鶴館)は明治期創業の老舗旅館で、東金市を代表する景勝地八鶴湖のほとりに所在することから、北原白秋や伊藤左千夫ら多くの文人墨客が訪れました。

現存する建物のほとんどが大正から昭和初期に建てられ、そのうち本館・新館・宿泊館・浴室棟・ビリヤード棟5棟が国の登録有形文化財に登録されました。・・・

そこからの「八鶴湖」の眺望。

「八鶴湖」。

「八鶴湖」。

八鶴湖

その昔、谷池(ヤツ)と謂う 谷はヤチ(谷地)に通じアイヌ語で草深い湿地の意なり

慶長18年(1613)家康公 東金御殿を造営されるに、その「御殿前池」として弁天島等を設け整備される

面積は約1万1千坪(3万6300平方メートル)周囲10町(約1000メートル)

天保年間、幕末の尊王家、梁川星厳その弟子遠山雲如ら詩人、学者盛んに湖に遊ぶ

雲如その詩句に八鶴湖と称し天下に紹介される

これでようやく東金駅に向かいます。駅前の商店街は閑散としています。

(15:31)「秋葉旅館」。営業している?

(15:31)「秋葉旅館」。営業している?

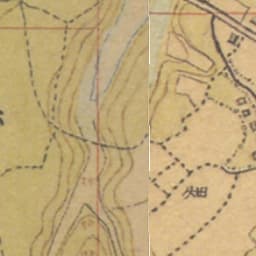

この付近の今昔。

1880年代のようす。「八角湖」となっています。

1880年代のようす。「八角湖」となっています。

2010年代のようす。中央右にJR「東金駅」。

2010年代のようす。中央右にJR「東金駅」。

これで、ひたすら一直線だった船橋から東金までの「東金御成街道」終了。今回は、予想以上に最初からほとんどがアップダウンの道路で、けっこう疲れましたが、里山風景(ただし台風の爪痕が各所に)を眺めながらの歩きでした。

来た道を振り返る。森と畑。

来た道を振り返る。森と畑。 (13:15)その先に「圏央道」が見えてきます。

その先の県道を越えると、砂利道になります。

左右はソーラーパネルの発電所になっています。その道ばたで小休止。

この付近の今昔。

1880年代のようす。破線が旧道(↓)。

1880年代のようす。破線が旧道(↓)。

2010年代のようす。この当時はまだソーラー施設はない。

2010年代のようす。この当時はまだソーラー施設はない。

(13:40)「国道409号線」に突き当たります。ここまでが直線道路としての旧「東金御成街道」。

「東金市」の標識。

「東金市」の標識。 来た道を振り返る。ここが一応のゴール。

来た道を振り返る。ここが一応のゴール。この先、東金御殿跡の「県立東金高校」まで4㎞以上、まだまだ街道歩きは終わりません。表道と裏道があったようですが、まずは国道歩きから。

(13:48)由緒ありそうな大きなお屋敷。

その先にも。

西側が新興住宅地。

台風15号の爪痕が痛々しい木々。

(14:02)右手の森の入口に「解説板」。

「東金御成街道の関係史跡」

<歴史的概要>

慶長18年12月(1613)、徳川家康から東金辺での「鷹狩り」の命を受けた佐倉城主土井利勝は,船橘から東金までの沿道にある97ケ村の農民を動員し、翌年1月に「道法八里余り」(約37km)の「東金御成街道」を完成させました。

東金の滝地区からは旧道を利用したといわれ、右図のルートが現在有力となっています。とくに②の所で分岐し、2ルートとなっていますが、本街道に関する資料が南ルート(赤色)に多く残り、本道の可能性が高いと考えられています。また東金では、家康の鷹狩りの際に「文珠組」を組織し、その組織の鳥見役(鷹場を巡検して鳥の所在を追跡する役人)には油井村大豆谷村・台方村の者がみられ多くは元酒井家の家臣であったといわれています。

①古道跡:

この場所は廃道となり山林の中に痕跡が見られますが、散策するには厳しいです。享保7年(1722)の『下総牧図』(東京都世田谷区満願寺蔵)には、この道に沿うように「上総下総国境土手」が油井村入ロまで描かれています。

②道祖神:

道標を兼ね三面に以下の内容が刻まれていますが制作年代は不明です。

(正面)是より下ハ東金道 是より上ハ左(佐)倉道

(右面)油井村 (左面)是より西 江戸道

③おあし坂:

切り通しの道。急な坂道のため、歩幅を広く取り大足で上り下りしなければならないことから、通称「おあし(大足)坂」と呼ばれていた。

この先の谷津田に「土橋」が残っており、当時の街道の面影が感じられます.

④一里塚跡:

数十年前(1970年代か)まで高さ7mほどの塚があり.塚上に一本の黒松が植えられ地元の人たちは「一本松」・「一里塚」とよんでいた。

終点の東金御殿まで約3.9km。

⑤御成表道:

享保7年(1722)の『下総牧図』には「油井村入口〇御成表道」と記載され、御成街道の本道と考えられます。

⑥御成裏道:

享保7年の『下総牧図』には「油井村入口〇御成裏道」と記載されています。

⑦十六石殿:

早野家の屋号。家康が御成りの途中に早野家に立ち寄って休息をとり、その接待のお礼に宅地前の水田十六石をいただいたのが屋号の起こりといわれています。

⑧火正神社:

元禄11年(1698)創建。幕府が出した火事・消防に関する定めに基づき、現在地に火消大明神を建立したのが起こりといわれています。

火伏の神の迦具上(かぐつち)神が祭神。

⑨御成橋:

家康の御成に際し、架け替えられたといわれています。

⑩厳島神社:

石鳥居に元禄3年(1698)9月建立の銘。寛文3年(1626)に日吉神社の隔年の神幸祭に神興の一夜の御旅所と定められています。

⑪日吉神社:

石鳥居に明暦3年(1657)9月建立の銘。中世東金城(鴇ケ嶺城)の鬼門の守護神として重んじたといわれています。「山王宮社」には、家康の参拝に備えて土井利勝が社殿を再興したと記されています。

⑩東金御殿:

東金御成街道の終点。将軍(大御所)の宿泊所で現圧の県立東金高校敷地内。

この御殿は、慶長18年(1613)から翌年にかけて、土井利勝の命により代官嶋田治兵断が工事に当たったといわれています。

地図入りの案内板。

この解説板からは「おあし坂」が当時の表道だったようです。足を踏み入れましたが、この先、倒木などがありそうで、断念! かつての裏道(現在の舗装された県道)を進むことに。

(14:16)「コンレイ坂」。

「魂霊坂」とも書き、激戦で死んだ武士を埋葬した地だったようです。

この先、終点をめざしてひたすら歩くのみ。けっこうしんどい坂道あり。上り、下りに疲れもピークです。

(14:30)「楓ヶ池」。この付近には池が点在します。

(14:30)「楓ヶ池」。この付近には池が点在します。ひとしきり上り坂を進むと、「丸山公園」。その先を右折しますが、ここからが膝が笑うほどの急坂。タクシーなど車もけっこう通るのでヒヤヒヤしながら下ります。写真を撮るのも面倒になってきます。

(15:14)坂をやっと下って左折すると、正面に大きな鳥居。その先に、「八鶴湖」が見えてきます。湖水の向こうには「東金高校」。ホッと一息。

「本漸寺」三門脇の「燕塚」と「歌碑」。

当時の日本野鳥の会会長で歌人でもあった中西悟堂さんが詠んだ歌。

みんなみに 帰り得ざりし 燕らが

冬越す ここは 上総東金

(15:18)東金御殿跡と東金城址の説明板。

(15:18)東金御殿跡と東金城址の説明板。「東金城址」

東西約700m、南北約500mの規模をもつ、半独立丘稜の山城。東金酒井氏の本城として、天正18年(1590)まで機能していたことが確実である(「関八州諸城之覚書」『毛利家文書』、「豊臣秀吉朱印状」『難波創業録所収文書』)。本城の初見は、「鎌倉大草紙」によると、享徳の乱(1454~82)の初期、美濃より下向した東常縁の家臣浜春利が拠ったとされることである。昭和63年(1988)に行われた発掘では、15世紀末~16世紀前半頃とされる瀬戸美濃系の播鉢の断片が出土している。標高74mの最頂部に主郭を置き、西側に一段低い細長い第二郭を配する。比較的緩傾斜の北側斜面には、腰曲輪や支尾根の堀切、段差などを設け、防御している。また、西端の尾根に大堀切・竪堀(消滅)を入れ、西尾根続きからの侵入を防いでいる。

遺構もよく残り、本城に関する一級史料もあることから、東金市の歴史を語るうえで、貴重な文化財であると言える。

「東金御殿跡」

東金御殿は、徳川家康による「鷹狩り」の命を受けた佐倉城主土井利勝が、慶長18年(1613)から翌年にかけて、東金代官嶋田次兵右衛尉重次以栢(嶋田治兵衛伊伯)を造営に当たらせました。この御殿は、船橋-東金間に造られた御成街道の終着点にあり、東金辺での「鷹狩り」を行う将軍(大御所)の宿泊施設でした。現在、県立東金高等学校が建てられています。

東金城があった城山の東麗の敷地(約6,700坪)に玄関、広間、坊主部屋、小姓部屋、書院、鉄砲部屋、弓部屋、老中部屋、台所などの部屋、別棟には鷹部屋、長屋、馬屋、大番所などが建てられました(下絵図)。ほぼ中央に家康専用の部屋があったといわれていますが、家康の所在を明確にしない事情もあり、絵図には記されていません。また、小池の拡張工事も行われ、谷池(御殿前池=八鶴湖)と上池に分けたといわれています。

寛永7年(1630)の、大御所秀忠の御成りを最後に鷹狩りは行われなくなり、その後、寛文11年(1671)に東金が幕府直轄地(天領)から福島の板倉藩領となり、御殿は取り壊され、その一部が小西の正法寺(現在の大網白里町)などに移されたとのことです。右絵図と下絵図の大きな違いは、「表御門」と「御裏門」が逆転していることです。元禄4年(1691)の記載がある下絵図の方が当時の状況に近いことから、右絵図は江戸時代後半~明治時代初期と判断されますが、時の経過とともに御殿跡の役割も変わったことがうかがえます。

「東金高校」。れんが造りの正門。

湖畔にある「八鶴亭」。

「ビリヤード棟」など歴史のある料亭。

八鶴亭(旧八鶴館)は明治期創業の老舗旅館で、東金市を代表する景勝地八鶴湖のほとりに所在することから、北原白秋や伊藤左千夫ら多くの文人墨客が訪れました。

現存する建物のほとんどが大正から昭和初期に建てられ、そのうち本館・新館・宿泊館・浴室棟・ビリヤード棟5棟が国の登録有形文化財に登録されました。・・・

そこからの「八鶴湖」の眺望。

「八鶴湖」。

「八鶴湖」。

八鶴湖

その昔、谷池(ヤツ)と謂う 谷はヤチ(谷地)に通じアイヌ語で草深い湿地の意なり

慶長18年(1613)家康公 東金御殿を造営されるに、その「御殿前池」として弁天島等を設け整備される

面積は約1万1千坪(3万6300平方メートル)周囲10町(約1000メートル)

天保年間、幕末の尊王家、梁川星厳その弟子遠山雲如ら詩人、学者盛んに湖に遊ぶ

雲如その詩句に八鶴湖と称し天下に紹介される

これでようやく東金駅に向かいます。駅前の商店街は閑散としています。

(15:31)「秋葉旅館」。営業している?

(15:31)「秋葉旅館」。営業している?この付近の今昔。

1880年代のようす。「八角湖」となっています。

1880年代のようす。「八角湖」となっています。

2010年代のようす。中央右にJR「東金駅」。

2010年代のようす。中央右にJR「東金駅」。これで、ひたすら一直線だった船橋から東金までの「東金御成街道」終了。今回は、予想以上に最初からほとんどがアップダウンの道路で、けっこう疲れましたが、里山風景(ただし台風の爪痕が各所に)を眺めながらの歩きでした。

道路上にトタン屋根などが。屋根瓦も壊れています。

道路上にトタン屋根などが。屋根瓦も壊れています。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

周囲を森に囲まれた静かな趣。

周囲を森に囲まれた静かな趣。

フェンスが壊れ、倒木が目立ちます。

フェンスが壊れ、倒木が目立ちます。 道路の左側のようす。

道路の左側のようす。

「通信施設災害復旧車」。

「通信施設災害復旧車」。

そこで小休止。

そこで小休止。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

(12:11)ラーメン店「悟空」。

(12:11)ラーメン店「悟空」。

(12:19)復活地点。

(12:19)復活地点。

栗畑。

栗畑。

ハウスのイチゴ栽培。

ハウスのイチゴ栽培。

広い道につながります。

広い道につながります。

」(中田市民農園管理組合)HPより)

」(中田市民農園管理組合)HPより)

右手前にあるはず。

右手前にあるはず。

1880年代のようす。直線になっています。

1880年代のようす。直線になっています。

2010年代のようす。新道ができています。

2010年代のようす。新道ができています。

「御成街道」。この付近に「高札場」があったか?

「御成街道」。この付近に「高札場」があったか? 「長屋門」のあるおうちが続きます。

「長屋門」のあるおうちが続きます。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

振り返る。

振り返る。

1880年代のようす。○が御殿跡。土塁が残っています。

1880年代のようす。○が御殿跡。土塁が残っています。

2010年代のようす。右の野球場くらいの大きさ。

2010年代のようす。右の野球場くらいの大きさ。

「御菓子司 麻布菊園」。

「御菓子司 麻布菊園」。

予約が多く、生産がまにあわないほどの人気お菓子。

予約が多く、生産がまにあわないほどの人気お菓子。 」HPより)

」HPより)

こちらの森も。

こちらの森も。 「若松町」交差点手前に、旧道。「佐倉街道古道」。

「若松町」交差点手前に、旧道。「佐倉街道古道」。 「国道51号線」との交差点「若松町」。

「国道51号線」との交差点「若松町」。

交差点を越えて、真っ直ぐに進みます。

交差点を越えて、真っ直ぐに進みます。

「植草学園大学」。

「植草学園大学」。 「春日神社」の先の「御成台1丁目」交差点。

「春日神社」の先の「御成台1丁目」交差点。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

1880年代のようす。斜め直線が「東金御成街道」。

1880年代のようす。斜め直線が「東金御成街道」。

2010年代のようす。左下にモノレール「千城台」駅。

2010年代のようす。左下にモノレール「千城台」駅。

交差点までのわずかな区間が街道の名残(道幅が当初のまま)。

交差点までのわずかな区間が街道の名残(道幅が当初のまま)。 「鎌池」交差点。

「鎌池」交差点。 このあとも、街道沿いに、この表示が立っています。

このあとも、街道沿いに、この表示が立っています。

「御成苑」。

「御成苑」。

かなり無残なようす。地面には落ちて枯れ始めた木々が。

かなり無残なようす。地面には落ちて枯れ始めた木々が。

「犢橋局」バス停。

「犢橋局」バス停。

家の塀も道もどこまでも真っ直ぐ。

家の塀も道もどこまでも真っ直ぐ。

向かいは、「住友建機」の大きな敷地。

向かいは、「住友建機」の大きな敷地。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より) 「住友建機」。

「住友建機」。

「長屋門」風のおうち。

「長屋門」風のおうち。

「長作」交差点の角にも立派なお屋敷が。

「長作」交差点の角にも立派なお屋敷が。 「はばたけ未来へ 長作っ子!」

「はばたけ未来へ 長作っ子!」

(11:30)「天戸台」交差点。

(11:30)「天戸台」交差点。 (12:08)右手に椎の大木。

(12:08)右手に椎の大木。

1880年代のようす。「花見川」は小川にすぎない。周囲に畑地が広がる。

1880年代のようす。「花見川」は小川にすぎない。周囲に畑地が広がる。

2010年代のようす。「花見川」は整備されていますが、畑地は以前と変わらず。

2010年代のようす。「花見川」は整備されていますが、畑地は以前と変わらず。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

」HPより。写真も。

」HPより。写真も。

1900年代。陸軍騎兵聯隊。(「今昔マップ」より)。

1900年代。陸軍騎兵聯隊。(「今昔マップ」より)。 2000年代と比較。(「同」)

2000年代と比較。(「同」) ユニークな建物。

ユニークな建物。

「日大生産工学部実籾キャンバス」が左手に。

「日大生産工学部実籾キャンバス」が左手に。

案内板。

案内板。 カルガモの集団が水辺に。

カルガモの集団が水辺に。

」HPより)

」HPより)

(9:38)左手に旧家らしい大きな屋敷。

(9:38)左手に旧家らしい大きな屋敷。 左が「津田沼駅」方向。

左が「津田沼駅」方向。

1880年代のようす。「藤崎」地区がまとまりのある集落。

1880年代のようす。「藤崎」地区がまとまりのある集落。

2010年代のようす。左に「津田沼」駅。

2010年代のようす。左に「津田沼」駅。

夜は、さぞかしきらびやかに。

夜は、さぞかしきらびやかに。