旧東海道を平塚駅まで戻ります。

「平塚宿東問屋場跡」。

「平塚宿東問屋場跡」。

平塚宿は、東海道五三次の一つの宿場として慶長6年(1601)に成立しました。宿場は、旅人が休憩するための茶屋や宿泊するための旅籠(はたご)といった施設が整っているばかりでがなく、緒荷物の継立(つぎたて 人足や馬を取り替える)といったことも重要な役割でした。こうした人馬や御用旅宿の手配をはじめとする宿駅の業務を取り扱う場所を問屋場といいました。平塚宿では、問屋場が二カ所あり、西仲町にあったのを西組問屋場、二十四軒町にあったのを東組問屋場といいました。

※1 問屋場には、問屋主人・名主・年寄・年寄見習・帳附・帳附見習・問屋代迎番・人足指・馬指などの宿役人等が10 余人以上勤務していた。

※2 東海道五十三次の宿場として栄えた平塚宿の家並みは、空襲やその後の区画整理により、往時を偲ぶ面影が残っていない。

「ひらしん 平塚文化芸術ホール」などがある広場。商店なども軒を連ねています。

※2014年(平成26年)、旧東海道歩きのときには、ありませんでした。

その隣には、

「ひらつか市民活動センター」。旧東海道沿いには、

「平塚宿の江戸見附」跡。

「平塚宿の江戸見附」跡。

平塚宿と加宿平塚新宿との間には、かつて松並木があり、その松並木の西端に平塚宿江戸見附がありました。本来、見附は城下に入る「城門」のことをいい、城下に入る人々を監視する見張り場の役目を持ちました。宿見附も宿の出入り口を意味すると同時に、宿を守る防御施設として設置されたことがうかがえます。・・・平塚宿の見附は二箇所」、江戸側の出入り口にあるものを江戸見附、京側にあるものを上方見附と呼びました。この二箇所の間が平塚宿内で・・・本陣、脇本陣、東西二箇所の問屋場、高札場、旅籠などがあり、江戸時代を通して200軒を超える町並みが続きました。・・・一般的に見附は、東海道に対して直角に位置するように設置され、土台部は石垣で固め、土盛りされた頂上部は竹矢来が組まれていました。

※平塚の由来

江戸時代の天保11年に幕府によって編纂された『新編相模国風土記稿』の中に里人の言い伝えとして、「昔、桓武天皇の三代孫、高見王の娘政子が、東国へ向う旅をした折、天安元年(857)2月この地で逝去した。棺はここに埋葬され、墓として塚が築かれた。その塚の上が平らになったので里人はそれを『ひらつか』と呼んできた。」という一節があり、これが平塚という地名の起こりとなった、という。

そこから宿内(高麗山方向)を振り返る。

「紅谷町」。

「紅谷町」。

この近くの「紅谷公園」にはお菊の墓があります。旧東海道歩きのときに訪れました。 「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。

「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。 説明板。

説明板。

番町皿屋敷・お菊塚

伝承によると、お菊は平塚宿役人真壁源右衛門の娘で、行儀作法見習のため江戸の旗本青山主膳方へ奉公中、主人が怨むことがあって菊女を切り殺したという。一説によると、旗本青山主膳の家来が菊女を見初めたが、菊女がいうことをきかないので、その家来は憎しみの余り家宝の皿を隠し、主人に菊女が紛失したと告げたので、菊女は手打ちにされてしまったが後日皿は発見されたという。

この事件は元文五年(1740)二月の出来事であったといい、のちに怪談「番町皿屋敷」の素材になったという。また他の話による菊女はきりょうが良く小町と呼ばれていたが、 二十四才のとき江戸で殺されたといわれている。屍骸は長持ち詰めとなって馬入の渡し場で父親に引き渡された。この時父親真壁源右衛門は「あるほどの花投げ入れよすみれ草」と言って絶句したという。源右衛門は刑死人の例にならい墓をつくらず、センダンの木を植えて墓標とした。

昭和二十七年秋、戦災復興の区画整理移転により現在の立野町晴雲寺の真壁家墓地に納められている。

平塚市観光協会 お彼岸で香華が手向けてあった。

お彼岸で香華が手向けてあった。

小さな公園ですべり台がぽつんとある、その脇にあった。

ついでに、

「市ヶ谷」駅から「靖国通り」に出て、右手。三菱UFJ銀行の脇を緩やかに上る坂が「帯坂」。 「帯坂」。

「帯坂」。

この坂を帯坂といいます。名称は歌舞伎で有名な番町皿屋敷の旗本、青山播磨の腰元お菊が、髪をふり乱し帯を引きずってにげたという伝説によります。また一名切通し坂ともいわれたのは、寛永年間(1624~1643)外堀普請の後に市ケ谷御門へ抜ける道として切り通されたのでその名がつけられたといいます。

怪談『番町皿屋敷』

牛込御門内五番町にかつて「吉田屋敷」と呼ばれる屋敷があり、これが赤坂に移転して空き地になった跡に千姫の御殿が造られたという。それも空き地になった後、その一角に火付盗賊改・青山播磨守主膳の屋敷があった。ここに菊という下女が奉公していた。

承応2年(1653年)正月2日、菊は主膳が大事にしていた皿十枚のうち1枚を割ってしまった。怒った奥方は菊を責めるが、主膳はそれでは手ぬるいと皿一枚の代わりにと菊の中指を切り落とし、手打ちにするといって一室に監禁してしまう。菊は縄付きのまま部屋を抜け出して裏の古井戸に身を投げた。まもなく夜ごとに井戸の底から「一つ……二つ……」と皿を数える女の声が屋敷中に響き渡り、身の毛もよだつ恐ろしさであった。やがて奥方の産んだ子供には右の中指が無かった。

やがてこの事件は公儀の耳にも入り、主膳は所領を没収された。その後もなお屋敷内で皿数えの声が続くというので、公儀は小石川伝通院の了誉上人に鎮魂の読経を依頼した。ある夜、上人が読経しているところに皿を数える声が「八つ……九つ……」、そこですかさず上人は「十」と付け加えると、菊の亡霊は「あらうれしや」と言って消え失せたという。

この時代考証にあたっては、青山主膳という火附盗賊改は存在せず、了誉上人は250年前の1420年(応永27年)に没した人物である。また千姫が姫路城主・本多忠刻と死別した後に移り住んだのは五番町から北東に離れた竹橋御殿であった、というようにまったくの史実ではないという。

が、東京都内にはお菊の墓というものがいくつか見られ、東海道・平塚宿にもお菊塚と刻まれた自然石の石碑がある。元々ここに彼女の墓が有ったが、戦後近隣の晴雲寺内に移動したという。これは「元文6年(1741年)、平塚宿の宿役人眞壁源右衛門の娘・菊が、奉公先の旗本青山主膳の屋敷で家宝の皿の紛失事件から手打ちにされ、長持に詰められて平塚に返されたのを弔ったもの」だという。

(以上、「Wikipedia」参照)

何だか話題が発展しすぎました。

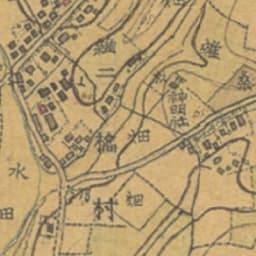

(1870年代)

(1870年代)

(現在)

(現在)

(「日本橋まで65㌔」ポスト。

(「日本橋まで65㌔」ポスト。 この道が旧中原街道?

この道が旧中原街道?

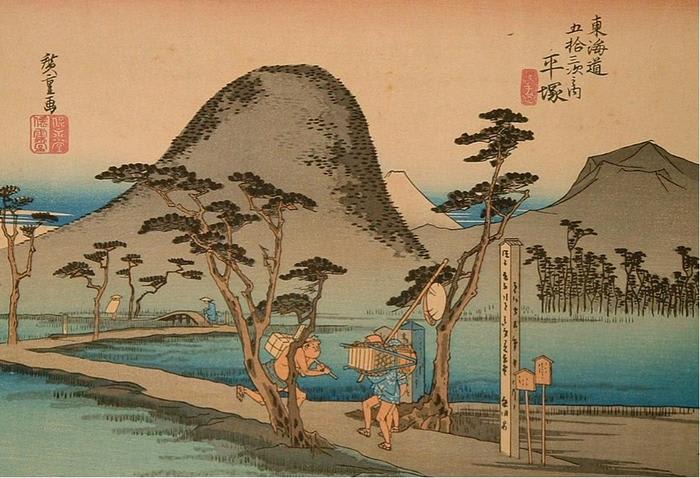

高麗山が描かれている。※東海道歩きの時にもこの山容の印象深かったことを思い出します。

高麗山が描かれている。※東海道歩きの時にもこの山容の印象深かったことを思い出します。

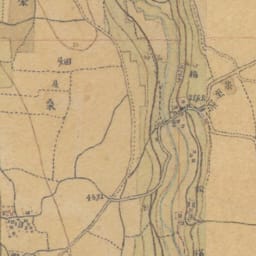

(1870年代)

(1870年代)  (現在)

(現在) 矢印は北方向を示す。

矢印は北方向を示す。 「中原宿高札場跡」。

「中原宿高札場跡」。

「

「

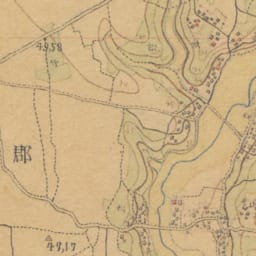

(1870年代)

(1870年代)

(現在)

(現在)

「善徳寺」。

「善徳寺」。 遠くに大山。

遠くに大山。 「三門」。

「三門」。

「大野農協前」バス停。

「大野農協前」バス停。

「日本ムーグ株式会社」。

「日本ムーグ株式会社」。 右奥に「三菱ケミカル 関東事業所 」。

右奥に「三菱ケミカル 関東事業所 」。 「東中原」。

「東中原」。

大きな「西友平塚店」。

大きな「西友平塚店」。 左が三共、右手は住宅地。

左が三共、右手は住宅地。 敷地の西側。

敷地の西側。

(1970年代)まだ工場ができていませんでした。

(1970年代)まだ工場ができていませんでした。 ベンチで小休憩します。

ベンチで小休憩します。

「中原上宿遺跡」碑。

「中原上宿遺跡」碑。

この先、

この先、

「大真土西の道祖神」。

「大真土西の道祖神」。 」HPより)

」HPより) 真土神社参道。西を振り返ると、

真土神社参道。西を振り返ると、

解説板。

解説板。

「神宿る里 氏子中」。

「神宿る里 氏子中」。

「ゑの木處一里塚 南 中原道 北 奥州道」跡。

「ゑの木處一里塚 南 中原道 北 奥州道」跡。

この先、旧道は不明な点、多し。

この先、旧道は不明な点、多し。

(現在)上方に「藤沢市総合公園」。

(現在)上方に「藤沢市総合公園」。

(1970年代)工場が跡地のまま残っている。

(1970年代)工場が跡地のまま残っている。

「四之宮西町」。

「四之宮西町」。 。

。

突き当りの角に、「庚申塔」。

突き当りの角に、「庚申塔」。 対岸は寒川町。

対岸は寒川町。

橋の下(眼下30㍍)は「桂川」。なかなかの渓谷美。

橋の下(眼下30㍍)は「桂川」。なかなかの渓谷美。

河口から上流を望む。

河口から上流を望む。 「田村の渡し場跡」碑。

「田村の渡し場跡」碑。 「解説板」。

「解説板」。

解説板。

解説板。

「駒返し橋」バス停。

「駒返し橋」バス停。

「田村こまがへ橋跡」碑。

「田村こまがへ橋跡」碑。 「説明板」。

「説明板」。

立派な長屋門。

立派な長屋門。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

(現在)

(現在) (1880年代)

(1880年代) 高座郡・寒川町のマンホール。

高座郡・寒川町のマンホール。

「寒川小学校前」交差点。

「寒川小学校前」交差点。 二叉になっている、右手を進みます。

二叉になっている、右手を進みます。

「中原街道」解説板。

「中原街道」解説板。 振り返る。

振り返る。 坂道を下って行きます。

坂道を下って行きます。 この先、旧道は消滅? (1880年代)

この先、旧道は消滅? (1880年代)

JR相模線の踏切へ。左へ折れると「寒川駅」に。

JR相模線の踏切へ。左へ折れると「寒川駅」に。

(現在)

(現在)  (1880年代)東西の道は大山街道。

(1880年代)東西の道は大山街道。

奥に畑が広がります。

奥に畑が広がります。

」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより)

深谷交差点に出現したピラミッド。

深谷交差点に出現したピラミッド。 「大法寺」バス停。

「大法寺」バス停。

「早川」交差点。

「早川」交差点。

「高座豚発祥の地」。

「高座豚発祥の地」。 大久保商店「豚のみそ漬け」。

大久保商店「豚のみそ漬け」。 「綾瀬浄水場」。右奥に大きく広がります。

「綾瀬浄水場」。右奥に大きく広がります。 配水塔。

配水塔。 「佐川急便研修センター」。

「佐川急便研修センター」。

綾瀬市のマンホール。

綾瀬市のマンホール。 手前のマンホール。

手前のマンホール。 来た道を振り返る。綾瀬市方向。

来た道を振り返る。綾瀬市方向。

広大な敷地。

広大な敷地。

右奥に数機の航空機。

右奥に数機の航空機。

「綾瀬大橋入口」交差点。

「綾瀬大橋入口」交差点。 「中原街道(春日新道)」。

「中原街道(春日新道)」。 「本寥川(ほんたてかわ)」バス停。

「本寥川(ほんたてかわ)」バス停。

「綾瀬市浄水管理センター」。

「綾瀬市浄水管理センター」。 「廻り坂」バス停。

「廻り坂」バス停。

旧家らしい大きなお屋敷。

旧家らしい大きなお屋敷。 梅が満開に。

梅が満開に。 上は南方向。

上は南方向。 右に進みます。

右に進みます。

「桜株十一面観世音菩薩の由来」。

「桜株十一面観世音菩薩の由来」。

「新道下大橋」。

「新道下大橋」。 「引地川」。

「引地川」。

現中原街道は、大きく左に曲がる。

現中原街道は、大きく左に曲がる。

(「

(「 」より)

」より) フェンス沿いの直線道路を進む。

フェンス沿いの直線道路を進む。

(現在)黄色の線が現中原街道。

(現在)黄色の線が現中原街道。

(1880年代)現基地内を直線で進んでいた。

(1880年代)現基地内を直線で進んでいた。 振り返る。

振り返る。

丹沢の向こうに富士山。

丹沢の向こうに富士山。

下流方向。

下流方向。

「横浜市瀬谷区」。

「横浜市瀬谷区」。

江ノ島を望む。

江ノ島を望む。

「大和市」へ。

「大和市」へ。

自転車が必死に。下りも大変そう。

自転車が必死に。下りも大変そう。

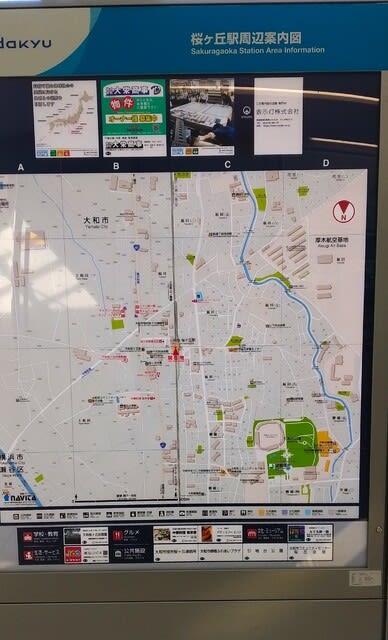

「桜並木歩道橋」。右に折れると、「桜ヶ丘駅」に。

「桜並木歩道橋」。右に折れると、「桜ヶ丘駅」に。 「桜株」バス停。

「桜株」バス停。

「梛(なぎ)の木石碑」。

「梛(なぎ)の木石碑」。 (「

(「 」より)

」より)

碑の前から振り返る。

碑の前から振り返る。 先に進む。ゆるい上り坂。

先に進む。ゆるい上り坂。

「海軍道路(

「海軍道路(

「地神前」バス停。

「地神前」バス停。 遠くに真っ白な富士山。

遠くに真っ白な富士山。

「二つ上橋」交差点。

「二つ上橋」交差点。 「二ツ橋地名由来の碑」。

「二ツ橋地名由来の碑」。

しみじみと 清き流れの 清水川 かけ渡したる 二ツ橋かな

しみじみと 清き流れの 清水川 かけ渡したる 二ツ橋かな  中原街道道標。「右 八王子往来 左 神奈川往来」。

中原街道道標。「右 八王子往来 左 神奈川往来」。

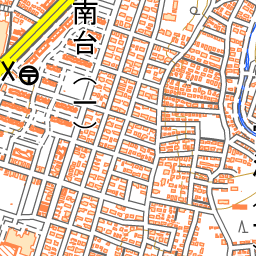

(1880年代)「二ツ橋村」とある。

(1880年代)「二ツ橋村」とある。

(現在)「和泉川」の川筋が整備されている。

(現在)「和泉川」の川筋が整備されている。 (右が北方向)

(右が北方向) 「南台」交差点。交差するのは「厚木街道」。

「南台」交差点。交差するのは「厚木街道」。 西方向。

西方向。

「茅ケ崎まで20k」。

「茅ケ崎まで20k」。