昨夜、ピアニストのSさんと久し振りに夕食を共にしました。Sさんのピアノの生徒さんがうちで声楽を習っていたりする関係もあって、この前教育学部を受験した生徒さんのことや、2年後に受験を迎える生徒さんのことなどが話題になりました。

昔からの傾向ですが、ピアノはうまいのに歌が苦手、というケースが多いのはどういう訳でしょう。逆も真なりで、声楽科の人はピアノに苦手意識を持っていることが少なくありません。個人的な印象ですが、管楽器や弦楽器を専攻する人には割と歌が好きな人が多いように感じます。単旋律楽器である弦楽器や管楽器は、メロディを美しく歌いあげたり、音色を工夫したりする点が歌と似ているのかもしれません。それに対して、ピアノという楽器はもともと鍵盤が用意されているので、音程を作るという作業が要りませんし、長いフレーズを弾く時も、声楽や管楽器と違ってブレスの心配をしなくてもいいのですね。さらに、複雑な譜面を見ながら一人でメロディも和声も演奏するので、音楽づくりが自分一人で完結しています。また、器楽には歌詞がないので、歌詞の意味を調べたり、言葉との兼ね合いでブレスの位置をずらしたりといったことがない、というのも、器楽と声楽の大きな違いです。声楽の場合、音楽づくりがかなり歌詞に規定されます。

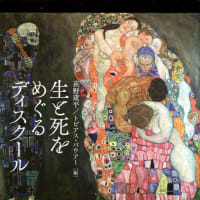

さて、音大や教育学部の受験科目としての声楽は課題曲にイタリア歌曲が指定されることが多いのですが、日本の高校生がイタリア語で恋の歌を歌う、というシチュエーションは少々けったいなものです。歯の浮くような歌詞を美しいメロディに乗せて朗々と歌い上げるというのは、相当な芝居っ気がないと気恥かしくてできません。私は高校生の頃、いつも「こんなに陳腐な歌詞にどうしてこんなに流麗なメロディがつけられるんだろう」と訝しく思っていました。しかしともかく、そういう歌をそれなりに自分のものにして人前で歌いあげなければならないのです。恥ずかしがっていては話になりません。

思うに、内向・外向という分類法を使えば、ピアノ科の人は楽器の性質上、内向型になりやすいのではないでしょうか。声楽科の人は、審査員やお客様を目の前に見ながら自分をアピールしなくてはいけませんし、必ず伴奏者との共演ですから、常に他人が意識に入っています。嫌でも外向型にならざるを得ません。

受験生のレッスン、特にピアノ専攻の方の副科の受験科目としての声楽のレッスンは、歌を歌いたいという気持ちを最初から持っている方とは少しスタンスが違うので少々気骨が折れます。内向と外向のどちらの要素も皆持っているものですから、歌のレッスンによって両方のバランスがとれてくれば理想的だと思いますし、実際にそうなる場合もありますが(私自身がかつてはかなりの内向型でした)、一筋縄ではいかないケースもあります。まあ、そこがレスナーの腕の見せどころでもあるのですが。受験のために仕方なく(?)声楽を習う人たちにも歌うことの快感を知って頂きたいと願っていますし、そのために微力を尽くしたいと思います。

昔からの傾向ですが、ピアノはうまいのに歌が苦手、というケースが多いのはどういう訳でしょう。逆も真なりで、声楽科の人はピアノに苦手意識を持っていることが少なくありません。個人的な印象ですが、管楽器や弦楽器を専攻する人には割と歌が好きな人が多いように感じます。単旋律楽器である弦楽器や管楽器は、メロディを美しく歌いあげたり、音色を工夫したりする点が歌と似ているのかもしれません。それに対して、ピアノという楽器はもともと鍵盤が用意されているので、音程を作るという作業が要りませんし、長いフレーズを弾く時も、声楽や管楽器と違ってブレスの心配をしなくてもいいのですね。さらに、複雑な譜面を見ながら一人でメロディも和声も演奏するので、音楽づくりが自分一人で完結しています。また、器楽には歌詞がないので、歌詞の意味を調べたり、言葉との兼ね合いでブレスの位置をずらしたりといったことがない、というのも、器楽と声楽の大きな違いです。声楽の場合、音楽づくりがかなり歌詞に規定されます。

さて、音大や教育学部の受験科目としての声楽は課題曲にイタリア歌曲が指定されることが多いのですが、日本の高校生がイタリア語で恋の歌を歌う、というシチュエーションは少々けったいなものです。歯の浮くような歌詞を美しいメロディに乗せて朗々と歌い上げるというのは、相当な芝居っ気がないと気恥かしくてできません。私は高校生の頃、いつも「こんなに陳腐な歌詞にどうしてこんなに流麗なメロディがつけられるんだろう」と訝しく思っていました。しかしともかく、そういう歌をそれなりに自分のものにして人前で歌いあげなければならないのです。恥ずかしがっていては話になりません。

思うに、内向・外向という分類法を使えば、ピアノ科の人は楽器の性質上、内向型になりやすいのではないでしょうか。声楽科の人は、審査員やお客様を目の前に見ながら自分をアピールしなくてはいけませんし、必ず伴奏者との共演ですから、常に他人が意識に入っています。嫌でも外向型にならざるを得ません。

受験生のレッスン、特にピアノ専攻の方の副科の受験科目としての声楽のレッスンは、歌を歌いたいという気持ちを最初から持っている方とは少しスタンスが違うので少々気骨が折れます。内向と外向のどちらの要素も皆持っているものですから、歌のレッスンによって両方のバランスがとれてくれば理想的だと思いますし、実際にそうなる場合もありますが(私自身がかつてはかなりの内向型でした)、一筋縄ではいかないケースもあります。まあ、そこがレスナーの腕の見せどころでもあるのですが。受験のために仕方なく(?)声楽を習う人たちにも歌うことの快感を知って頂きたいと願っていますし、そのために微力を尽くしたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます