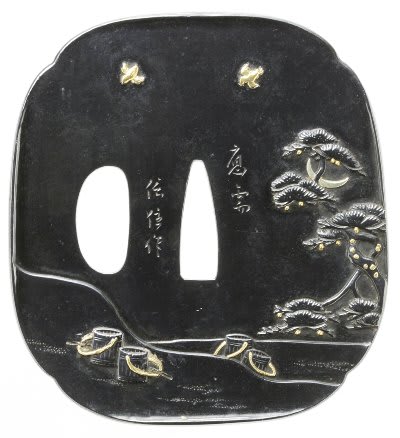

宇治川合戦図鐔 後藤栄乗

宇治川合戦図鐔 後藤栄乗

後藤宗家六代栄乗の作と極められた、桃山時代の特質が窺える鐔。大振りで人物も大振り。金銀を多用して華やかである点もこの時代の特徴。表は佐々木高綱と梶原景季による先陣争いを描いた図。裏面は同じ合戦で、木曽義仲の愛妻として知られる巴御前の、逃走の最中に追手を倒すという奮戦の姿を活写したもの。櫃穴が左右同じであることから、どちらを表にしても良い。巴御前の奮戦場面を拡大してあるのでご覧いただきたい。この馬は、重い甲冑を身にした二人の武者を背にして跳びはねていることになる。脚太くがっしりとした和産の馬での活躍に他ならない。

宇治川合戦図鐔 後藤栄乗

後藤宗家六代栄乗の作と極められた、桃山時代の特質が窺える鐔。大振りで人物も大振り。金銀を多用して華やかである点もこの時代の特徴。表は佐々木高綱と梶原景季による先陣争いを描いた図。裏面は同じ合戦で、木曽義仲の愛妻として知られる巴御前の、逃走の最中に追手を倒すという奮戦の姿を活写したもの。櫃穴が左右同じであることから、どちらを表にしても良い。巴御前の奮戦場面を拡大してあるのでご覧いただきたい。この馬は、重い甲冑を身にした二人の武者を背にして跳びはねていることになる。脚太くがっしりとした和産の馬での活躍に他ならない。

波に馬図鐔

波に馬図鐔