さてここからが、いよいよあの「関数」って言うんが登場してくる本番です

その前に、二つの関数の説明をしておきます。

DATE(デート)とWEEKDAY(ウィークデイ)の二つです

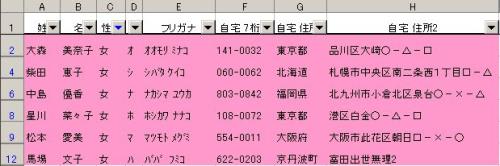

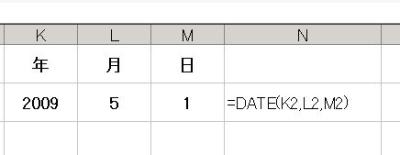

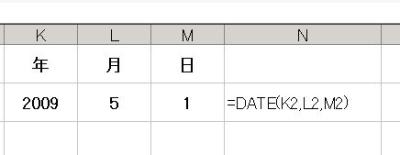

DATEというのは、その日の日付のデータを求める関数で、下図のように

別々のセルに年,月,日が入力されている場合(次のような図の場合は・・・)

K2というセルに西暦、L2というセルに「月」、M2には「日」が区分けして入っているときに

その右隣のN2というセルに

=DATE([年]K2,[月]L2,[日]M2) と言う具合にそれぞれをカンマで区切って入力すれば

その日付としてのデータが得られます。

これに対してWEEKDAYという関数は、日付のデータが入っているセルを指定したり、日付データそのものを引数にしたりすると

特定しなければ日曜日を「1」として土曜日を「7」とする曜日を数値化した

数字が得られます・・・・んなことして・・・ナンになるってお思いでしょうが

これが結構、曜日の判別するときに役に立ちます

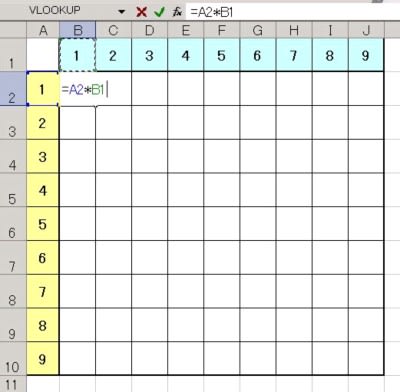

従って次の図のような場合、さっきのN2というセルのさらに

右隣のO2というセルに、もっちゃりしたやり方やけど

=WEEKDAY(DATE(A1,B1,1))と入力すると

そこには、金曜日を示す「6」という数字になって表れます

・・・さて、こんだけでもしんどい話ですが、ココまで来たら

この二つの関数を使っていよいよ問題のその月の第1週の始まりである

第1日曜日の日は「何月何日」であるかの「数式」を「A3」というセルに

書き込みます。

それは、結論から言うと

=DATE(A1,B1,1)-WEEKDAY(DATE(A1,B1,1))+1

となります。青い字で書き込んだのがその月の初めの「1日」を示す訳ですから

上の式を文章に訳すると

=(イコール)その年のその月の1日引く、曜日を数字で表す(その年のその月の1日)に

1を足す

上の式ををそのままコーピーしてエクセルのシートに貼ってもかまいませんが

とにかくA3に入力してしまいますと

※設定によっては表示が少し違ってるかも知れませんよ

あっそうや・・・先々の事考えたらここらで、日曜日や土曜日の列に

赤やら青の色つけしといた方がええと思いますわ

ということになるんですが・・・・わかってもらえますか・・・

最後に「1」だけ足すのが「ミソ」で

それは、図の例で言うと「月初めの5月1日」が、この式で求められた曜日の数「6」

ではあるんですが、図を見てもわかるようにカレンダーで言うと

「5日前」つまり「6」より一つ少ない「5」だけ前にさかのぼらんとあかんので

後に調整の意味でチョボット「1」だけ足してあるんです・・・・

で、上のような事で年、月を表すセルの「値」を変えるだけで曜日に

対応した「万年カレンダー」の骨組みが出来上がったんですが、ご覧のように

数字も、それに余分な日付も入ってて、ナンとかせなあきません

ただし、大事なことはナンとかせなあかん言うて、要らんとこ削除してしもたり

書き換えたりすると努力がぱぁーになってしまうんで

仕上げとして、工夫を凝らします。

まず日付ですけども、カレンダーに年月は不要で「日」だけが必要です

これはまず日付の枠であるA3からG8のセルを ドラッグして範囲指定しておき

エクセルのメニュー→「書式」→「セル」→「表示」のタブを開きます

下図のように左の「分類」欄の一番下の「ユーザ定義」を選び

右側の「種類欄」の入力欄に「d」とだけ小文字で入力します。

エクセルでdは「日」を年は「y」、月は「m」を意味しています。

これで見た目はカレンダーらしくなりましたが、余分な日付が

まだ残っています。これを自動的に処理するには今度は

「条件付き書式」とMONTH(マンス)という「月」を表す関数に

登場してもらわなあきません

MONTH(マンス)という関数を使う例を式で説明すると

=MONTH(A3)<>$B$1

・・・※B1のセル位置をそれぞれ行列の

頭に「$(ドルマーク)」をつけると絶対参照とゆうて、

何が何でも[月]を表すB1のセルだけという指定になります

関数は半角で入力して下さいよ

この式を解説すれば、A3というセルの値の月が

月を表してるB1のセルの値(絶対にココ)と同じではなくそれよりも大きく、さらに小さい場合は・・・

ということを意味しています。

条件付き書式というのは、ある条件になったときに、そのセルの表示に

色とか塗りつぶしなどの加工が加えられて、わかりやすく強調できる書式を言います。

では、早速挑戦してみることにしましょう

さっきと同じで、A3からG8までをドラッグして範囲指定しときます

エクセルのメニューバーの「書式」→「条件付き書式」を選択します

すると上のようなダイヤログが現れて来ますので

図のように1~3の番号で示した順に左のリストからは「数式が」を選び

その横の数式欄には、さっきの数式

=MONTH(A3)(この場合は絶対参照にはしない)<>$B$1

を半角入力します・・・そして最後に(3)で示す「書式」ボタンを押します。

すると、セルの値が上の条件と一致した場合だけの「書式」を聞いてくる

下図のようなダイヤログが現れますので

今回は、図の色を選択するところの欄の「▼」のリストから

薄いグレーを選んでおくことにします。

もちろんこの時に「白」を選択すると下地と相まって見えなくすることも可能です

あとは色選択のダイヤログの「OK]を押して

さらに「条件付き書式」のダイヤログも「OK」を押すと

できあがりです・・・・あぁしんど・・・・って事になりますが

これを保存しておいて、必要なときに呼び出して

この部分全体をコピーして貼り付けると

エクセルのシートのどんなところにも数式が崩れずに貼り付くはずです

(ただし、最後の条件付き書式でいう$B$1という部分だけは

その都度、「月」の値のあるセルの番地に変える必要があると思います。)

ここまで来て終わりです

出来具合は、月の数字や、年の数字を変えて試してみて下さい

その上で、「右クリック」で行や列の幅を変えたり、挿入を加えて

自分なりに加工や編集をして「見栄え」を良くして下さい

ココまで・・・お疲れさんでした・・・チャンチャン

※小りんちゃんの指摘で大きなミスを発見しました

「条件付き書式」の説明の図と記事の数式が食い違ってます・・・・

ごめんなさい絶対参照すべきセル位置は「$B$2」ではなく

「$B$1」が「月」を示すセル位置ですので

条件付き書式の数式の末尾を当初の「$B$2」から「$B$1」に変えて下さい

式そのものは「=MONTH(A3)<>$B$1」となります

ちなみに記事の中身はこそっと変えておきました。

・・・エクセルの場合

・・・エクセルの場合 ・・・ワードの場合

・・・ワードの場合