「エクセルは苦手」という人の多くがひっかかっているのが、セルの存在で

とりわけ図形などを扱うときに、セルの枠線が気になっているような気がします。

これは、まぁエクセルに限った事ではないんやけど

扱い方というか、使い方をわかっていると

こういう問題は意外に簡単に克服できるものです。

エクセルで図形を描くには、「図形描画バー」

・・・たいてい画面の左下にあると思いますが

※見あたらない場合は、メニューバーの「表示」→「ツールバー」と進んで

「図形描画」にチェックをします。

![]()

たとえば、四角形を描くのには、このバーの四角の図形をクリックします。

後は適当にドラッグして大きさを決めるのですが・・・

こういう時に「ワザ」というか、「ショートカットキー」の決まり事を覚えておくと便利です。

1.真四角、やまん丸な正円を描く場合は「Shift」キーを押しながら ドラッグすると、

真四角、正円が描けます。

2.まず図形を選択してから「Shift」キーを押しながら、その図形をドラッグすると

真横か、真下、真上のように横方向なら水平に、縦方向には垂直に移動できます。

3.今度は図形を選択して、「Ctrl」キーを押しながら図形をドラッグすると

いとも簡単に図形のコピーができます。

4.今度は「Alt」キーを使ってみます 図形の大きさを拡大したり、縮めたりするときに、

「Alt」キーを押しながら 縦横に動かしてみると・・・

セルにぴったり収まる大きさにできます。

5.図形を移動させるときも、「Alt」キーを押しながら移動させると

セル位置にぴったんこ収まります。

こういうのわかってると結構「やったぁ」って気がします・・・?

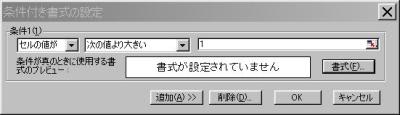

でさらに、もうちょっと話を進めて、シート上に散らかってる図形を

きちっと揃えてしまうには、

まず「Ctrl」キーを使って 揃えたい図形を片っ端から選択しておきます。

![]()

次に、さっきの図形描画バーの左端にある「図形の調整」ボタンをクリックすると

選択メニューが現れ、その中の「配置/整列」というのをクリックすると

配置メニューが現れるので、

その中の適当な項目を選べば、きれいに配置・整列ができます。

見えにくうなった目をこじらせて、マウスの自由のきかへんちょっとした動きに

イライラしながら、図形を移動させる手間は省けますよ????