パソコンを使って何かを作ろうと思い立ったときに、

ワードなどの「文書」作りを「基本」として考えてしまうと、

案外通り一辺倒になって

まず、印刷するときの用紙を決めて、その次に余白の設定もして

行数がどうの、ページ数がどうのと、用紙や印刷したあとの事に思いが行き過ぎて

文書や表作りをはじめから窮屈に考えてしまいがちです

そういった考え方をエクセルでの作業に持ち込んでくると

なおさら「表作り」そのものに尻込みしまいがちになるもんです。

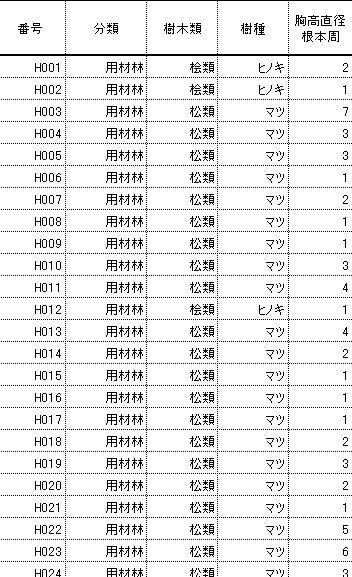

たとえば「電話連絡表」のようなものを作っておこうと考えたときに

それがA4の用紙におさまるかと最初に思案してしまうと、

ページの収まりが悪くて

項目は何を削って、どこを表示させるかなどという余計な心配に思いは巡ります。

どうせならあれもこれも、入れておきたいとゆうような「欲」があったとしても

何かを断念せんことには、「ページ」におさまらないからです

けれども、そういう発想こそが窮屈なワケで

ボクがエクセルを使ってそういったものを作ろうと思えば、

あえて、入れておきたいと思う項目は片っ端から思いつく分作っておくことにします。

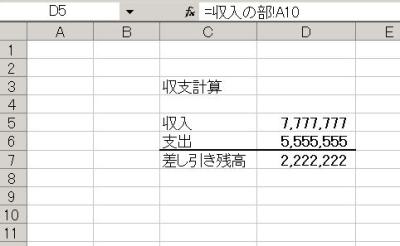

そうすれば、ちょっとした「データベース」のようなもんが

出来上がるわけで、あとで他の用途に使い回しがききますし

エクセル自体が「ページ」というものを前提にしてはいないものやと

思っているからです。

電話連絡表のようなものに、たとえば住所や年齢などの項目が

必要ないとしても、面倒くさく感じなければ入力欄をこしらえて

一通り入力しておくことにします。

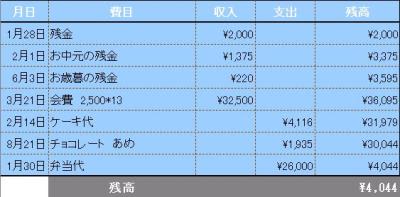

実は、行や列は、データを入力した、していないにかかわらず

セルの内容を「表示する」「表示しない」「再表示」が設定できます。

先ほどの例で言えば、電話などの連絡表ですので、この際

住所や年齢の表示が不要と思えば、せっかく入力したデータや

行・列ごと削除せずに、不要な行あるいは列を「表示しない」とすれば

見かけ上は余分なデータが隠れていますし

いざとなれば再表示させて今度は住所録や名簿としても

使うことさえ出来るのです。

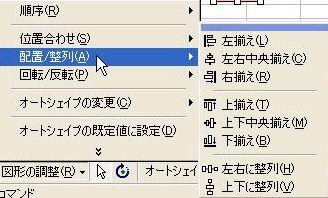

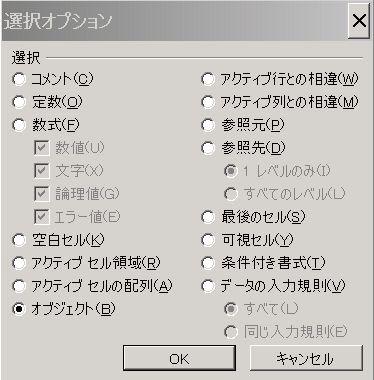

見かけだけを変える方法はごく簡単で、表示したくない列の場合はアルファベットの表記された

列番号を右クリックし、行の場合も行番号の数字のところで

右クリックするとメニューの中に「表示しない」というのがあるので

それを選択します。するとデータは消さずに、見た目だけが

不要な部分をカットして表示され、印刷もまたその通りにプリントされます。

無論その逆でもう一度表示させたいと思うのなら

隠れてしまった列や行の隠された範囲をまずドラッグして、「右クリック」し

今度は、「再表示」で表示させることも出来るのです

こうした工夫をすることによって、

せっかくの努力で作ったエクセルのファイルがいくつかの用途に広がって

データの使い回しやシートの加工や編集に役に立ち

しいては省力化につながると思います

で、今回のサークルでは、初歩的とはいえ

こうしたエクセル流の「表作り」の一歩目みたいな話を取り上げたいと

思っています