盛岡市に所在する文化財です。渡邊喬著「盛岡まちさんぽ」からです。

前回までは、国指定の、有形文化財、民族文化財、記念物、国認定文化財・重要美術品,、国登録文化財を載せてきました。

今回は、岩手県指定有形文化財です。

岩手県指定有形文化財

(ⅰ)建造物

木津屋住宅 盛岡市南大通

木津屋本店が建てられたのは天保5年(1835)といわれています。この付近は惣門といわれ、江戸時代は城下町の南の玄関口として、奥州街道沿いに盛岡の代表的な商人が店を構え、蔵が建ち並び、活気のある様相を呈していました。この建物は、当時の商家の面影を残す数少ない町家の一つであり、現在もお店の事務所として使用されています。隣接する土蔵も、県指定の有形文化財で、現在も仕分け棚や収納箱などが保存されているようです。家の側面は主屋、渡廊、土蔵と一続きの白壁で、随所に小窓が配されています。また、防火と防盗への細かい配慮がされているようです。

(ⅱ)工芸

時 鐘 奥州路磐手郡盛岡県城北更鐘 盛岡市内丸

盛岡城下の時鐘(ときがね)は、江戸時代、河南地区と河北地区の2か所にありました。有形文化財のこの鐘は河北地区の三戸町の時鐘にあたります。この時鐘は、第4代盛岡藩主・南部行信の発願により三戸町(現在の中央通3丁目付近) の時鐘として鋳造されたもので、延宝7年(1679)に設置されました。鐘の大きさは、竜頭まで2m、惣廻り3.8m、指し渡し1.2m、輪口の厚さ0.15m、重量3.6㎏あります。鐘として鋳造後340年に及び、貴重な文化財といえます。鐘は明治維新後に現在地に移設され、昭和30年頃までは盛岡の人々に時刻を知らせていたようです。

(ⅲ)考古資料

(a) 衝角型冑 遺跡の学び館所蔵 盛岡市本宮字荒屋

衝角型冑は上田蝦夷森1号古墳から出土しました。上田蝦夷森1号古墳は県内の末期古墳の中では古い段階に位置づけられます。ここから出土された衝角型冑1頭、土師器(甕型)1箇、刀子1口、環状錫製品2組、琥珀3箇は、いずれも古墳の被葬者、製造年代等を考える上で貴重なもので、県指定文化財に指定されました。特に衝角型冑は、東北北部の古墳から発見された例としては最初のものであるばかりでなく、全国的にも7世紀代の衝角型冑の例として貴重なものです。この古墳の築造年代は、7世紀の中頃と考えられています。なお、この冑と次の灰釉壷の写真は、遺跡の学び館から提供いただきました。

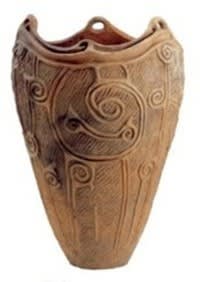

(b) 渥美灰釉壷 遺跡の学び館所蔵

盛岡市繋の一本松経塚から出土した愛知県の渥美半島周辺に分布する渥美窯産の灰釉壺で、12世紀前半のものと考えられています。灰釉(かいゆう)とは、草木などの灰を使った釉薬をかける技法のことです。この壷は、口縁部の一部が欠けていますが、口縁部は薄い玉縁で、肩部はなで肩で胴長の形をしています。胎土(材料の土)には、黄白色の粘土を使い、全面に黄土色の灰釉がかかっています。岩手県内では、平泉は東日本随一の陶磁器類の消費地であり、渥美窯製品も数多く出土しており、本品も平泉経由で招来した可能性が高いと考えられています。平泉と出土地周辺との関係性を考える上で、また平泉文化の平泉以外の地への影響を考える上でも重要な資料で、盛岡と平泉との繋がりを考える貴重な資料となります。

(ⅳ)古文書

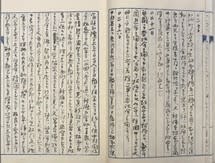

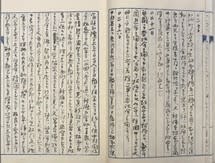

原敬 日記 原敬記念館所蔵 盛岡市本宮

指定された文化財は、原敬の明治8年から大正10年までの自筆日記83冊と、絶筆メモ4枚、本箱1台です。日記には、公私にわたる面談者との談話や閣議などの内容なども記されており、貴重な政治資料にもなります。写真の日記は大正3年10月20の部分で、「仙北町の小学校が先般分校より独立の一校となりしにより、本日記念の運動会をなすということにて、余招待せられて・・・臨席したりるも、・・また、新停車場(現・仙北町駅)余の在職中計画せしに、目下工事中にて本年中には落成すべしという。・・・」と記されています。この日記の写真は、原敬記念館から提供いただきました。なお、岩手県指定有形文化財42件を表1に示します。

表1 岩手県指定有形文化財(42件)

|

指定順

|

指 定 年 月 日

|

種 別

|

文 化 財

|

所 在 地

|

|

1

|

昭和58年4月26日

|

建造物

|

木津屋池野籐兵衛家住宅

|

盛岡市南大通二丁目3-20

|

|

2

|

昭和50年3月4日

|

工芸

|

花菖蒲に蝶図鐔 銘 盛岡住橘孝家造

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

3

|

昭和50年3月4日

|

工芸

|

脇指 銘 新藤國義

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

4

|

昭和51年3月23日

|

工芸

|

脇指 銘 手柄山甲斐守正繁

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

5

|

昭和51年3月23日

|

工芸

|

短刀 銘 平安城長吉

|

盛岡市仙北2丁目

|

|

6

|

昭和51年3月23日

|

工芸

|

雲龍図鐔 銘 月舘源知道製

|

盛岡市仙北2丁目

|

|

7

|

昭和51年3月23日

|

工芸

|

太刀 銘 奥州南部盛岡住新藤源義正

|

盛岡市内丸 櫻山神社

|

|

8

|

昭和55年3月4日

|

工芸

|

鉄杢目鍛菊花鐔 銘 橘孝家造

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

9

|

昭和55年10月3日

|

工芸

|

銀本小札紫糸威二枚胴具足 兜

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

10

|

昭和55年10月3日

|

工芸

|

鯰尾兜

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

11

|

昭和55年10月3日

|

工芸

|

刀 銘 奥州舞草友長

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

12

|

昭和55年10月3日

|

工芸

|

刀 銘 新藤源義國

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

13

|

昭和55年10月3日

|

工芸

|

槍 銘 濃州之住長俊

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

14

|

昭和56年12年4日

|

工芸

|

孔雀石微塵塗鞘大小拵

|

盛岡市仙北2丁目

|

|

15

|

昭和56年12年4日

|

工芸

|

竹図鐔

|

盛岡市仙北2丁目

|

|

16

|

昭和56年12年4日

|

工芸

|

卯花威紅羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足

|

盛岡市上田 岩手県立博物館

|

|

17

|

昭和57年3月30日

|

工芸

|

太刀 無銘 伝 山城

|

盛岡市八幡町 盛岡八幡宮

|

|

18

|

昭和57年3月30日

|

工芸

|

脇指 無銘 伝 新藤國義

|

盛岡市八幡町 盛岡八幡宮

|

|

19

|

昭和58年4月26日

|

工芸

|

短刀 銘 奥州津住森宗

|

盛岡市上田岩手県立博物館

|

|

20

|

昭和58年4月26日

|

工芸

|

紺糸威最上胴具足

|

盛岡市上田岩手県立博物館

|

|

21

|

昭和60年2月5日

|

工芸

|

黒羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

22

|

昭和60年2月5日

|

工芸

|

丸に石畳紋透し鐔(つば)

|

盛岡市上田1丁目

|

|

23

|

昭和60年12月27日

|

工芸

|

鉄錆地十二枚張兜鉢

|

盛岡市上田字松屋敷 岩手県立博物館

|

|

24

|

昭和60年12月27日

|

工芸

|

箏

|

盛岡市八幡町 盛岡八幡宮

|

|

25

|

平成11年11月2日

|

工芸

|

雉子尾雌雄御太刀

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

26

|

平成11年11月2日

|

工芸

|

前装式火縄銃

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

27

|

平成14年5月14日

|

工芸

|

南部家伝来打毬装束

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

28

|

平成15年4月30日

|

工芸

|

南部家伝来陣羽織 等

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

29

|

平成15年10月3日

|

工芸

|

金小札茶糸縅二枚胴具足

|

盛岡市上田字松屋敷 岩手県立博物館

|

|

30

|

平成25年4月3日

|

工芸

|

南部家伝来提帯

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

31

|

平成26年4月22日

|

工芸

|

南部家伝来具足下着

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

32

|

平成27年11月6日

|

工芸

|

時鐘 奥州路磐手郡盛岡県

城北更鐘

|

盛岡市内丸3-7

|

|

33

|

平成29年4月7日

|

工芸

|

白檀塗合子形兜

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

34

|

平成3年3月29日

|

古文書

|

豊臣秀吉朱印状

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

35

|

平成5年6月4日

|

古文書

|

盛岡藩雑書

|

盛岡市内丸 もりおか歴史文化館

|

|

36

|

平成30年4月13日

|

古文書

|

原敬日記

|

盛岡市本宮四丁目 原敬記念館

|

|

37

|

昭和29年4月5日

|

彫刻

|

木造十一面観音立像

|

盛岡市玉山字一笠 東楽寺

|

|

38

|

昭和49年2月15日

|

彫刻

|

木造仁王像 等

|

盛岡市玉山字一笠 東楽寺

|

|

39

|

平成21年3月31日

|

絵画

|

紙本著色鍛冶神図

|

盛岡市上田字松屋敷 岩手県立博物館

|

|

40

|

平成6年5月17日

|

考古資料

|

上田蝦夷森古墳群出土品

|

盛岡市本宮字荒屋 遺跡の学び館

|

|

41

|

平成20年3月4日

|

考古資料

|

山屋館経塚出土品

|

盛岡市上田字松屋敷 岩手県立博物館

|

|

42

|

平成26年11月7日

|

考古資料

|

渥美 灰釉壷

繋の一本松経塚出土品

|

盛岡市本宮字荒屋 遺跡の学び館

|