前回(→こちら)の続き。

1992年の第5期竜王戦、ランキング戦1組決勝。

死闘となった、米長邦雄九段と脇謙二七段の一戦も、いよいよクライマックス。

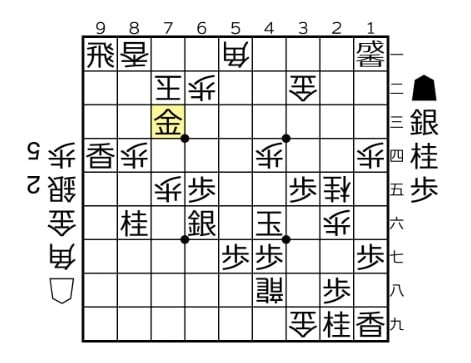

図は▲44香と飛車を取って、下駄をあずけたところ。

先手玉は△45銀から自然に追っていけば捕まりそうだが、▲55玉から、▲64、▲75とスルスル抜ける筋には、気をつけなければならない。

まさに詰むや詰まざるやで、いよいよ決着がつく場面。

……のはずだったが、ここで脇の指した手が、信じがたい一着だった。

△44同歩と取ったのが、度肝を抜かれる手。

「詰ましてみろ! ただし、詰ましそこなったらゆるさんぞ」

脅しをかけられたところで、なんと詰ましに行かないどころか、

「そっちこそ詰ましてみろ!」

居直ってきたのだ。

冷静に考えて、ふつうはこんな手は指せない。

先手玉はいかにも詰みそうなのに、ここで手番を放棄して、それで自玉が逆に詰まされでもしたら、アホみたいである。

なら、読み切れなくても、王手ラッシュをかけそうなもので、その過程で詰みを発見できるかもしれず、実戦的にはなにか王手しそうなものだ。

そこを堂々の△44同歩。

色んな意味で、シビれる一着。松田優作演じる、ジーパン刑事でなくとも「なんじゃこりゃあ!」ではないか。

この将棋は米長が、雑誌の自戦記で取り上げていたが、やはりこの△44同歩には、たまげたそうである。

「詰ましてみろ!」とせまって、米長からすれば、すでに勝負は終わっている。

あとは脇が詰ませれば「お見事」と頭を下げ、しくじれば「いや、運が良かったね」となる。

ここが実戦のアヤで、つまりは▲44香と取ったところで、米長はいったんスイッチを切っていた。

なんたって、負けるにしろ僥倖に恵まれるにしろ、どっちにしても先手にはもうすることがない。

後手が「詰ますか、詰まし損なうか」。

これを待つだけなのだ。まな板の鯉である。

ところが、その状態で、まさかの「もう一手、指してください」との要求。

これに米長はパニックにおちいってしまった。

そして、敗着を指してしまう。なんと▲55玉と上がってしまったのだ。

これはまったく1手の価値がなく、後手玉にせまってないどころか、自玉の詰めろも解除できていない。

ここで脇は落ち着いたのか、△54歩と打って、今度こそ捕まえた。

以下、▲64玉に△42角と王手して、▲75に逃がさないのが、当然とはいえ好手。

しょうがない▲73玉に、△82銀から簡単な追い詰みだ。

こうして脇が見事1組優勝を決めたのだが、それにしても何度見てもすごいのが、この△44同歩という手だ。

結論から言えば、この手では△45銀と打って詰みがあった。

▲同玉、△47竜から、本譜と同じ△42角と使う筋である。

つまり、もし負けていたら△44同歩は敗着ということになる。

では、先手に勝ちがあったのかといえば、実はこれもあった。

▲91飛と打って、△81合に▲72歩からバラして、▲73金という筋で、後手玉は詰みだった。

そう、米長は

「詰ましてみろ! ただし詰まなかったらゆるさんぞ」

と手を渡したのだから、詰まさないなら「ゆるさん!」と、斬りかかればよかったのだ。

それで先手が勝ちだった。あの△44同歩は、やはり悪手だった。

それも詰みをのがして相手に手番を渡し、それで自玉が詰むという、「ココセ(相手に「ここに指せ」と指令されたような悪い手のこと)」級のウルトラ大悪手だったのだ!

ロジカルに考えれば、詰みを逃した△44同歩は脇の大失策だ。

なにか錯覚があったか、米長相手に手番を渡されて、「本当に詰むのか?」と疑心暗鬼におちいったのかもしれない。

そこで△44同歩と取る。

それは読み切れず落胆したのか、それとも開き直ったのか。

はたまた脇謙二のことだから、勝つにはこれしかないと根性入れたか。

これが大山康晴十五世名人なら、自玉の詰みを発見しながら、それでも平然と香を取ったかもしれない。

この手が、米長の思考を破壊した。

一度オフにしていたエンジンを、もう一度臨戦態勢にするのは、秒に追われていては至難である。

そこで本来なら指すはずだった「ゆるさん」を選べなかったのだから、まったく人のやることというのは、思う通りに行かないもの。

仮に読むことはできなくても、「とりあえず王手」しておけば、それでもよかったのだ。

志の低い発想かもしれないが、とにかくそれで手番を渡さなければ、すぐ落ち着きを取り戻し勝てたろう。

その簡単なことを、数えきれないほどの修羅場を経験した、米長ほどの大棋士ができなくなるのだから、なんともおかしなものではないか。

何度も言うが、△44同歩は大悪手だった。

だがそれが、結果的には米長の論理的思考を阻害し勝着となるとは、まったく筋が通らず、道理が破綻していて、まだ中学生くらいだった私は思ったわけである。

なんて、おもしろい将棋なんや!

△44同歩と▲55玉。

この2手の間の数十秒には気迫、落胆、執念、諦観、居直り、安堵、焦燥、未練、驚愕……。

様々な感情が、ものすごい密度でまじりあい、ありとあらゆる「言語化不可能な感情」が、うず巻いたはず。

その一瞬の奔流こそが、まさに人間同士の戦いの醍醐味なのであり、将棋というゲームの麻薬的な魅力なのである。

(斎藤慎太郎の華麗な攻め編に続く→こちら)

(脇謙二と中村修の熱戦は→こちら)