新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお描い致します。

今回は昨年のオーストリアはムーア川(Mur)でも投入したH.E. Accuracyを紹介したいと思います。

現在自宅に居らずHardyの詳細資料が参照出来ませんため帰宅後内容を修正しようと思いますが、この竿は元々トーナメント競技の正確性を競う部門のためにHardyが開発したもので、それをライトウェイトのドライフライ竿としてカタログに載せたもの。1950年代始めの戦後の混乱が多少なりとも収まった時代、輸出用ではなく英国国内市場向けにHardyが製品の販売を再開出来た時代にほんの短い間(確か3年間程度)製造・販売された竿です。

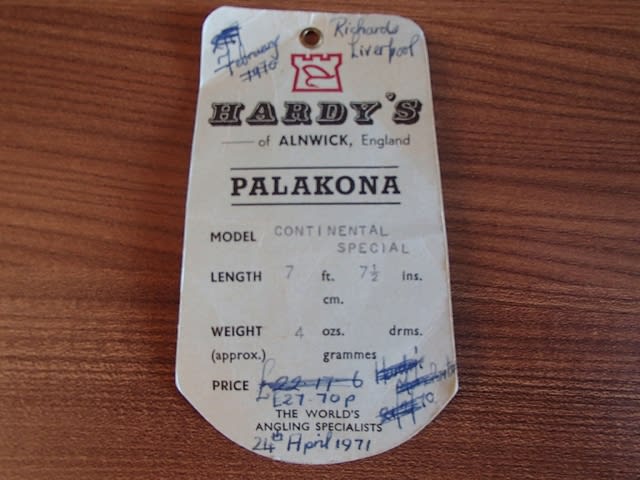

上の写真がそのスペシフィケーションを全て語っておりますが、長さは8フィート、製造番号はE94366、ハンドルはコルク、リールフィッティングは竿尻のキャップとリング、ジョイントはサクションで、リングはスネーク。このような米国竿と同じような軽量化を図った結果、重量は4オンス4ドラムとなっております。因みにリングは米国で言うガイドの事。米語と英語には一般語でも違いが有りますが、釣り用語でも少なくとも昔は違いが有りました。但し、少なくとも1990年代までは米国の影響は有ったにせよ英国或いは欧州大陸風の物言いや釣りの格好というものが残っていたのですが、21世紀に入ると欧州の毛針釣りも米国流にベースボールキャップを被る人達が圧倒的な多数になっているので、今は英語でもガイドと言うかも知れません。。。

さて、ハンドル(これは米語でグリップ)から見てみると段巻きも無く特段特徴の無い普通の竿。

中間部も特段大きな特徴は見えません。

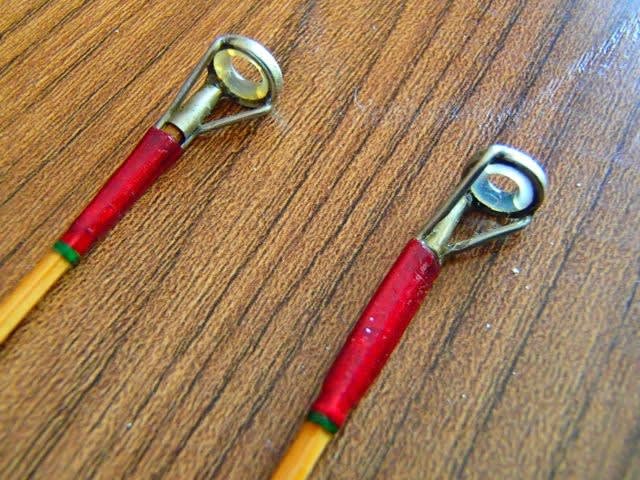

トップリングは瑪瑙が入っておりザラザラのシルクラインの使用を前提にした設計になっております。リングの総数は8個です。

しかし、ハンドルはオールコルクでありますので調整は効きますが、私の手で基本遊びがない短さです。

リールフィッティングにアジャスタブル・リングとあるリングには製造番号が刻印されております。

バットキャップにはMade by Hardy's Englandの刻印。

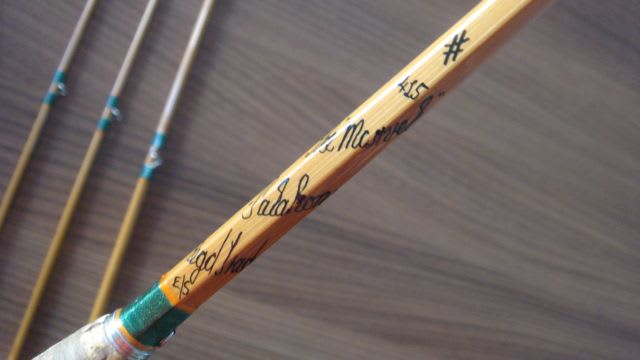

ハンドル上部のインスクリプションは50年代の気負いの無い書体でH.E. Accuracy Palakona...と記載されております。

ラッピングは黒。通常のHardyの竿の様に二色を使う事も無く、競技用に徹した様な仕上げです。

同じ50年代製造、8フィートのPerfectionと並べて見ます。リングはどちらも8個。多少ズレはありますが、両方とも同じ様な場所にリングが配置されております。

ハンドルではPerfectionの方が長く作られ、汎用モデルである事を示しております。

ハンドルの上部以降の比較。H.E.Accuracyはバット部分がPerfectionよりも太くしかも軽く感じます。以前紹介のLRHモデル同様に松材とダブルビルトされているのではと推測致します。

トップ部になると両方とも同じ様な太さ。つまりH.E. Accuracyの方が竿全体のテーパーがキツくなっております。

然るに、テーパーの設計の違いもさることながらリングに大きな違いがあります。H.E. Accuracyのリングは軽量化を狙ったスネークですが、スネークを使った他のモデルのものと比べ一回り大型で太いスネークリングが使用されているのです。Perfectionのフルオープンブリッジと比べても引けを取らない大きさです。

トップ部分は太さ、リングとも両者収斂という感じで大きな違いはありません。

さて、H.E. Accuracyのアクションですが、パワフルなトップアクションという感じで、Perfectionの様な胴まで届きそうなユッタリとしたアクションとは違います。正確性競技用の竿だけあってトップは曲げ易く実戦でも15ヤードくらい先の場所を狙って毛針を置くのは朝飯前という感じで重宝しますし、また、手に持って非常に軽く感じます。

然し乍ら、パワフルな竿なので、小型のドライフライを使ったグレイリングの釣りでは魚をかけた後に慎重なやりとりをしないと外されそうな感じであり、虹鱒やフラウントラウト釣りの方が向いているというのが個人的な感想です。

また、実釣時には以前PhoenixのDT6だったものをコーティングを全て取り亜麻仁油のみで再生したもの、大体AFTM 5くらいのものを使いました。Perfection 8'はAFTMで言えば4程度が適正と思いますので、perfectionよりもH.E. Accuracyは強い竿ですが、それでも竹竿の包容力の広さもあり、AFTM 4でも十分使いこなせる竿と思います。