新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。

年末に家の整理をしていたところ、長い間行方不明だった1995年のHouse of Hardyのカタログを見つけました。

川に立ち込む釣り人の後ろ姿を表紙にしたカタログです。中々ストイックな感じです。

カタログはフライ竿の紹介から始ります。最初はUltralite Fly Rods。カーボン製の先調子竿で当時HardyがUltralite Disc Reel、Ultralite Fly Lineと合わせるとパーフェクトとして宣伝しておりました。

そのHardy一押しの竿の次に来るのがSplit-Bamboo Fly Rods。写真はPalakona Split-Bamboo 8' #6とありますが、他に7' #4、7'6'' #5もラインアップされております。全て2pcsでスペアトップが付きます。

サクション・ジョイント、スネークリング、クリムゾンタイイングにスカーレットティッピング、木製ストッパーと詳細説明が写真付きであり購買欲をそそります。

今はどうなっているのか全く存じませんが、当時は更にカスタムメイドで竹竿の注文を取っておりました。CC de France、Marvel、Phantom、その他の往年の銘竿を注文したり、自分のスペックで竿を作ってもらうことが出来たのです。

竿の長さ、ライン重量、継ぎ数、コルクハンドルの長さと形状、リールフィッティングの指定、タイイングの指定、スペアトップの有無、更にインスクリプションを指示出来ました。

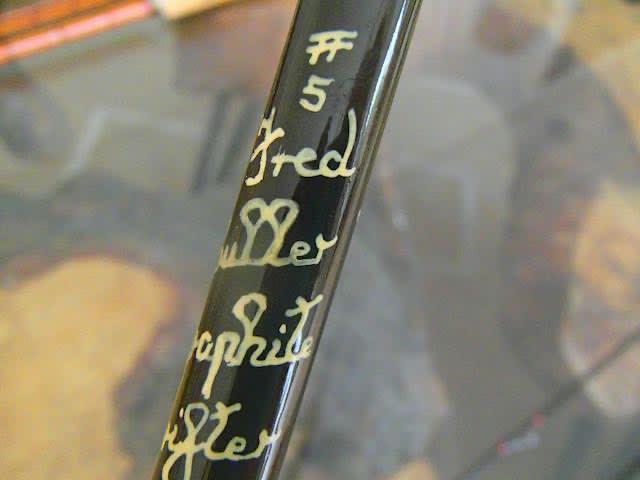

そこで、1995年7月、当時住んでいたドイツからスコットランドを一週間車で回りAlnwickまで足を伸ばしHardy本社のミュージアムを訪問した際、そこにいた社員の方に竹竿のカスタムメイドの注文を尋ねたところ承諾頂き、CC de Franceの調子で8' #5、2pcsでスペアトップ付き、リールフィッティングはローズウッドではなくコルクにし、インスクリプションは製造年月とFor 私の名前と指定し注文しました。

これがその竿。皮でアルミチューブを覆ったロッドケースも注文してドイツに送られたのは1995年9月。ドイツの代理店を介さずに注文を受けてしまったことで面倒なことが起こった様ですが、Hardyが整理を付け、ドイツの代理店に支払う形で決着。結果ドイツの代理店経由で注文するよりもかなり割安で入手してしまいました。因みに2ヶ月くらいで竹竿が出来たことに驚かれる向きもあるかも知れませんが、Hardyの竹竿はマシンメイド。手刀で竹に負荷をかけることなくノコギリで竹を切断しヤスリで切片の加工を行います。個人ビルダーの竿を至上と思う方が多いと思いますが、竹にかける負荷の少なさを考えるとマスプロメーカーのマシンメイドが竹竿の耐久性の点で最善。それはHardyやLeonardの竿が破損せず今日に至るまで数多く残されていることに現れております。

同じカタログに掲載のSovereign Reels、Ultralite Disc Reelsはドイツで入手しております。

Sovereign Reelの5/6/7はエッセンのAngel-Schallbruchで購入。

Ultraliteの5と6はケルンのAngel Geesで購入。

Ultraliteは最初に市場に投入されたモデルでシリアルナンバー入りの限定品。

今年であれから30年経つと思うと感慨無量です。