(左 Snipe & Purple、右 壊れてしまってますがDark Wachet)

上は巻き直したDark Watchet

3月になり釣りシーズンが始まりましたが、先週末は起きることが出来ず、今日日曜日出直しで釣りに行ってきました。

釣行先は、North Country Spiderの三本鉤仕掛けを使いたかったのでドロッパーが認められている箱根早川です。

冬季C&Rの期間中はあれほど混んでいた早川もシーズン入りして釣り場の選択肢が増えると人の数は大分減ります。

そうは言ってもそこはやはり早川。車を止めた太閤橋の上流から暫く上流に歩いても目ぼしいポイントには先客がおり、空いている場所を探して箱根町に入り更に上流に歩き、空いていた堰堤下に陣取りました。

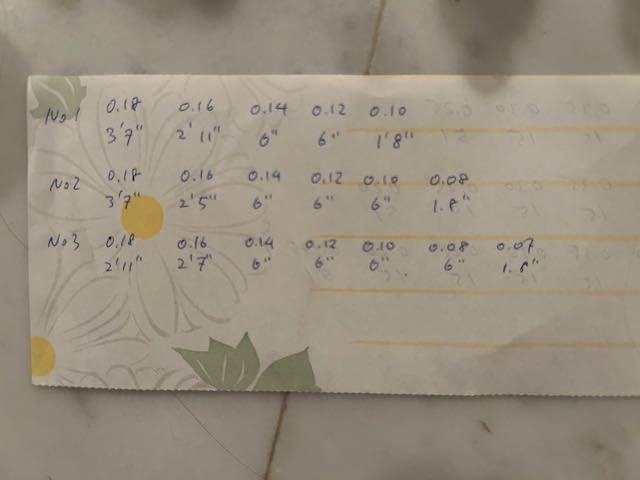

今日の仕掛けはリードフライにDark Wachet、ドロッパーにPartridge & Orange、ボブフライにGreenwell's Glory。これを堰堤の水が落ちるところにぶち込み、竿先を上げながらテンションを保ちつつ下流へ流します。そのため使った竿はHardyのGold Medal 10'。この様な長竿は早川のような開けた河川でないと出番がありません。

さて、Dark Wachetは英国では春先と晩秋に使われる毛鉤でIron Blueを模したもの。日本にもIron Blueがいるのか判りませんが英国の春先の仕掛けを取り敢えず試してみた次第。

何度か流していると引ったくられる様なアタリがあり合わせるとGold Medalがギュインと水面に刺さります。St Georgeからは糸がどんどん出ていき鱒の遁走を止めることがなかなか出来ません。何度もやり取りして何とか糸を巻き取ると毛鉤が二本水面から顔を出します。鱒が咥えているのはリードフライのDark Wachet。その鱒は再度遁走し、下流の流れの強い瀬に泳いで行き、激流の中でのやり取りになってしまいました。鱒の重量と水の流れでにっちもさっちも行かなくなってしまい、そうこうしている間に鉤が切れて鱒は逃げてしまいました。

早川でもそうそう居ない尾鰭のピンと張った鱒の姿を見ただけに呆然としましたが、気を取り直し再度Dark Wachetを結び三本の毛鉤を流れに入れ、それを繰り返すと第六感で合わせるとまたGold Medalが満月になります。

今度は慎重に下流に走られないように鱒とやり取りし10数分経ったのでしょうか、漸く疲れた鱒が水面に出たところでタモを尾鰭から体にかけて入れると鱒は網に入り御用となりました。

体長63cmのでっぷり太った鱒。咥えたのはリードフライのDark Wachet。

毛鉤を取るのに難儀して毛鉤は壊れてしまいましたが、16番の小さな鉤でよく捕まえられたものだと思いました。リリースすると元気を回復し泳いで行きました。

その後も三回アタリがありフッキングしてGold Medalが満月になりましたが、小さな鉤のためか全て逃げられまた鉤を持っていかれ、Dark Wachetの在庫が切れたため、リードフライをSnipe & Purpleに変えまた毛鉤を流すと水中でフライラインの動きが止まり間髪入れずに合わせるとGold Medalの竿先が持っていかれます。

Snipe & Purpleは14番に巻いてあるのでDark Wachetよりは安心ですがそれでも慎重にやり取りすること10分程度でしょうか、鱒は百戦錬磨のSharpe'sテレスコピックタモに収まったのでした。

尾鰭が擦り切れているのは残念ですがこれももたでっぷり太った46cmの虹鱒。もう六回も大物とやり取り出来たのでGold Medalもヘロヘロでしょうから今日はもうこれで上がりにします。

今日の収穫はDark WachetとSnipe & PurpleというIron Blueを模したNorth Country Spider鉤に早春の大鱒が反応することが確かめられたこと。後どれくらい効き目があるものか分りませんが3月の釣行のために巻きためておきましょう。

もうこれ以上海外駐在もないでしょうからと日本で初めて手に入れた自分の車。0.9リッターツインエアエンジンにターボで四駆且つマニュアル車。車があると釣行は格段と楽になるものだとしみじみ思う日曜日です。