3-1 リモートセンシング用ハイパースペクトルセンサー

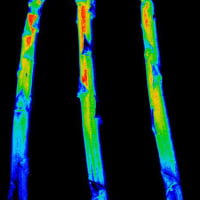

人工衛星に搭載するハイパースペクトル技術は従来のASTER、LANDSAT等の、マルチスペクトルセンサーと比較して波長分解能が細かく、多くのスペクトル情報を提供できることから、植生の活性度測定による農業分野で応用、資源探査、汚染状況監視等多くの分野で期待されている。この技術は経済産業省の宇宙分野での戦略マップにおいても重要項目として取り上げられている。

図3-1 経済産業省 技術戦略マップ(分野別技術ロードマップ)

ハイパースペクトルセンサーは、グレーティング、プリズムなど連続的に波長を選択できる部品を用いて分光することにより、連続的で波長分解能の高い画像データを得ている。ハイパースペクトルセンサーは航空機搭載用センサーとしてはAVIRIS、CASI、AISAなどが既に使用されており(何れも海外製)、国内ではパスコが2004年頃から研究機関を対象にAISA HawkおよびAISA Eagleのサービスを開始している。

衛星搭載用センサーとしては、2000年にNASAにより打ち上げられたEO-1に搭載されたHyperionおよび2001年にESAにより打ち上げられたPROBAに搭載されたCHRISがある。Hyperionは600-1000nmの60バンドと1000-2500nmの150バンドの2種類のセンサーを搭載した。一方、CHRISは400-1050nnの61バンドのセンサーを搭載した。

図3-2 ハイパースペクトルセンサー撮像概念図

(衛星リモートセンシング用ハイパースペクトル技術高度化の調査報告書より抜粋)

図3-3 マルチスペクトルとハイパースペクトルセンサーのスペクトルバンド比較

(衛星リモートセンシング用ハイパースペクトル技術高度化の調査報告書より抜粋)

近年では伊藤忠商事が中心となった情報収集衛星搭載用の大型かつ高分解能なハイパースペクトルセンサーを開発する動きがある。伊藤忠商事は株式の67%を所有する主幹企業となり、㈱イメージワン、㈱NTTデータ、㈱JSATらとコンソーシアムを組んで、2004年に企画会社として㈱ワールドスペクトラムを設立した。マルチスペクトルとハイパースペクトルの選択には賛否両論あるものの、国家も注目している技術であることは間違いない。

以上をまとめると、リモートセンシングの分野におけるハイパースペクトル技術は現時点では基礎研究の域に留まっており、実用化レベルの事例は未だ見当たらないが、これからの活用が期待される。

3-2 ハイパースペクトルセンサーの技術動向

AVIRIS、CASI、AISAなど航空機リモートセンシング以外の用途としてハイパースペクトルセンサー単体でも幾つか販売されている。例えば、数年前からJFEテクノリサーチ社がフィンランドのSpecim社のハイパースペクトルセンサーImSpector(380-2400nm帯のラインセンサー)を、2006年から株式会社アルゴがNASAのスピンオフ商品としてUV100E(紫外)、VNIR100E(可視-近赤外)、SWIR(近赤外)の 3種類のハイパースペクトルカメラの販売を開始している。国産品では2004年5月に北海道衛星株式会社(北海道工業大学の大学発ベンチャー)が株式会社エイティーエフと共同開発し、従来の5~10分の1のコストでハイパースペクトルカメラHSC1700を完成させた。

ImSpectorは日本国内の印刷業界で塗装ムラの検出用センサーとして相当数使用されたと聞いている。NASA仕様の製品は2000~3000万と非常に高価であることから、国内ではあまり普及していない。HSC1700は北海道工業大学、北海道大学、北海道立農業試験場らが基礎研究に使用し、学術的成果を上げている。HSC1700には全国の企業が注目し始めており、2005年~2006年の2年間だけで数十の企業や研究所から問い合わせがあった。そのうち数社が佐鳥研究室と共同研究(実験)を行い、ハイパースペクトル技術の認知度は徐々に上がりつつある。

人工衛星に搭載するハイパースペクトル技術は従来のASTER、LANDSAT等の、マルチスペクトルセンサーと比較して波長分解能が細かく、多くのスペクトル情報を提供できることから、植生の活性度測定による農業分野で応用、資源探査、汚染状況監視等多くの分野で期待されている。この技術は経済産業省の宇宙分野での戦略マップにおいても重要項目として取り上げられている。

図3-1 経済産業省 技術戦略マップ(分野別技術ロードマップ)

ハイパースペクトルセンサーは、グレーティング、プリズムなど連続的に波長を選択できる部品を用いて分光することにより、連続的で波長分解能の高い画像データを得ている。ハイパースペクトルセンサーは航空機搭載用センサーとしてはAVIRIS、CASI、AISAなどが既に使用されており(何れも海外製)、国内ではパスコが2004年頃から研究機関を対象にAISA HawkおよびAISA Eagleのサービスを開始している。

衛星搭載用センサーとしては、2000年にNASAにより打ち上げられたEO-1に搭載されたHyperionおよび2001年にESAにより打ち上げられたPROBAに搭載されたCHRISがある。Hyperionは600-1000nmの60バンドと1000-2500nmの150バンドの2種類のセンサーを搭載した。一方、CHRISは400-1050nnの61バンドのセンサーを搭載した。

図3-2 ハイパースペクトルセンサー撮像概念図

(衛星リモートセンシング用ハイパースペクトル技術高度化の調査報告書より抜粋)

図3-3 マルチスペクトルとハイパースペクトルセンサーのスペクトルバンド比較

(衛星リモートセンシング用ハイパースペクトル技術高度化の調査報告書より抜粋)

近年では伊藤忠商事が中心となった情報収集衛星搭載用の大型かつ高分解能なハイパースペクトルセンサーを開発する動きがある。伊藤忠商事は株式の67%を所有する主幹企業となり、㈱イメージワン、㈱NTTデータ、㈱JSATらとコンソーシアムを組んで、2004年に企画会社として㈱ワールドスペクトラムを設立した。マルチスペクトルとハイパースペクトルの選択には賛否両論あるものの、国家も注目している技術であることは間違いない。

以上をまとめると、リモートセンシングの分野におけるハイパースペクトル技術は現時点では基礎研究の域に留まっており、実用化レベルの事例は未だ見当たらないが、これからの活用が期待される。

3-2 ハイパースペクトルセンサーの技術動向

AVIRIS、CASI、AISAなど航空機リモートセンシング以外の用途としてハイパースペクトルセンサー単体でも幾つか販売されている。例えば、数年前からJFEテクノリサーチ社がフィンランドのSpecim社のハイパースペクトルセンサーImSpector(380-2400nm帯のラインセンサー)を、2006年から株式会社アルゴがNASAのスピンオフ商品としてUV100E(紫外)、VNIR100E(可視-近赤外)、SWIR(近赤外)の 3種類のハイパースペクトルカメラの販売を開始している。国産品では2004年5月に北海道衛星株式会社(北海道工業大学の大学発ベンチャー)が株式会社エイティーエフと共同開発し、従来の5~10分の1のコストでハイパースペクトルカメラHSC1700を完成させた。

ImSpectorは日本国内の印刷業界で塗装ムラの検出用センサーとして相当数使用されたと聞いている。NASA仕様の製品は2000~3000万と非常に高価であることから、国内ではあまり普及していない。HSC1700は北海道工業大学、北海道大学、北海道立農業試験場らが基礎研究に使用し、学術的成果を上げている。HSC1700には全国の企業が注目し始めており、2005年~2006年の2年間だけで数十の企業や研究所から問い合わせがあった。そのうち数社が佐鳥研究室と共同研究(実験)を行い、ハイパースペクトル技術の認知度は徐々に上がりつつある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます