ウィーン軍事史博物館の展示についてこれまでお話ししてきたわけですが、

お待たせいたしました。

ようやくこのブログ本来の役目である海軍関係について語る時がやってきました。

当博物館ではこのコーナーを

Seemacht Österreich

英語では

Austria as a naval power

どちらも「オーストリアの海軍力」という訳でいいと思いますが、

ドイツ語の方が「海軍の力」を強調している感じがします。

1800年代から軍事博物館としてオーストリアの軍事史資料を

展示し、後世に残すことを使命としてきた当博物館ですが、

海軍にまつわる資料はかつてオーストリア=ハンガリー帝国の時代、

軍港としていた地域に存在していたものの、ここウィーンでは

近年まで陸軍関係のものしか扱っていませんでした。

オーストリアに存在した海軍についての展示が加わったのは、

第二次世界大戦終了後、博物館が大幅に改装された以降のことです。

海なし国であるオーストリアはいわゆるブルーウォーターネイビーを持たず、

それが組織的に統合されたのはカール大帝の息子、あのフリードリヒの時代、

つまり1800年初頭ということになりますが、もちろんそれまで

オーストリアが海軍的軍事力を持っていなかったというわけではありません。

なぜなら、ハプスブルグ帝国時代にはその帝国内に沿岸を持ち、さらには

ドナウ川という交通の要所ともなる河川に対して水軍力は必要だったからです。

17世紀まではそれで良かったのですが、1794年、ナポレオン戦争で締結された

「カンポ・フォルミオ条約」

によってオーストリアは割譲されたベネツィアを手に入れることになり、

そこで決定的に海軍という組織を受け入れることになったのです。

帝国の領土拡大によって「海なし国」とか言っていられなくなったんですね。

その後、帝国海軍の軍港となったのが現クロアチアのプーラとカッタロです。

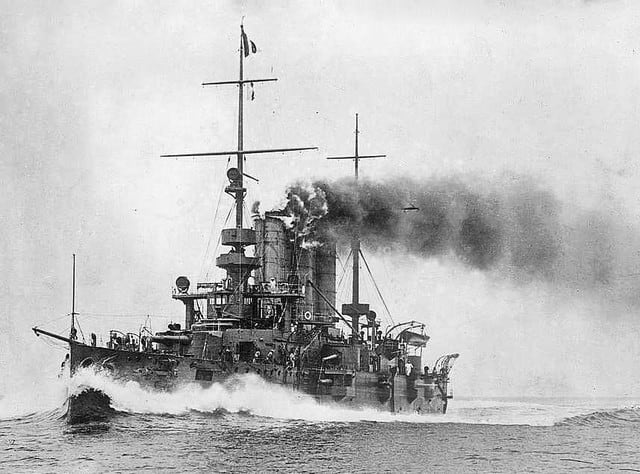

軍港時代のプーラの帝国艦隊の写真が残されています。

「サウンド・オブ・ミュージック」の登場人物のモデルとなった帝国軍人、

フォン・トラップ少佐は、潜水艦勤務時代ここに居を構え、最初の結婚をして

子供を7人作っています。

写真は主砲の形から見て第一次世界大戦ごろの軍艦だと思います。

ちなみにプーラは帝国の崩壊後、イタリアに返還されましたが、

ムッソリーニの政権下、非イタリア人は文化的迫害を受け、ほとんどが国外に脱出、

かと思ったら、今度はイタリアの敗退によって敗走するイタリア軍の代わりに

ナチス・ドイツ軍がこの地に侵攻してきたため、パルチザンの疑いを受けた

多くの市民が逮捕・追放・処刑される悲劇の都市となりました。

古い映像や画像で、この地で行われたナチスによる市民処刑のシーンを

皆様も一回くらいは歴史アーカイブなどで見たことがあるかもしれません。

もう一つの軍港、カッタロは現在のモンテネグロに位置します。

カッタロ軍港に係留するオーストリア海軍の水雷艇。

いずれも君主制の終焉とともに両軍港からオーストリア海軍は姿を消すことになります。

次にオーストリアが海軍の必要性を重要視することになったきっかけは

イタリアにおける国民国家の爆誕でした。

国民国家の定義は、国家内部の全住民をひとつのまとまった構成員(=国民)

として統合することによって成り立つ国家、ということになります。

ここで皆さん、突然ですが、

「イタリア・イレデンタ」

という言葉をどこかでお聞きになったことがありますでしょうか。

「茹で残しのイタリア」ではありません。

セルフツッコミをしますが、アルデンテではなくイレデンタ=未回収という意味です。

オーストリア、ウィーンの街を歩くと、至る所にイタリア、

ことにローマの影響を色濃く受けた史跡や建造物、構造物を見るのですが、

かつて帝国支配で民族とは関係なく国境がゆるゆるに存在していた時代の名残です。

国民国家の成立を目指した統一運動によって1861年成立したイタリア王国は、

かつてのオーストリアだった地方についてこれを「未回収」とし、

「それ、うちのものだ(なぜってそこにイタリア人がいる)から返せ戻せ」

と主張し、オーストリアとの間に対立を生んだというのです。

そこにはヴェネチアも含まれました。

余談ですが、この国民運動の流れとして、ムッソリーニのファシスト政権は

「イタリア語を話す地域は全てイタリア」

という主張の下に未回収の地を全て「回収」し、イタリアにしようとしましたが、

戦争に負けた時点で放棄させられたという経緯があります。

それはともかく、イタリアとの摩擦をきっかけに、ハプスブルグ帝国は

海軍力をパワーアップせざるを得なくなったということをご了承ください。

オーストリア海軍の名将たちの肖像画、そして

歴代海軍将軍の軍服の数々です。

奥にある肖像画の右上の軍人は、

ヴィルヘルム・フライヒャー・フォン・テゲトフ

Wilhelm Freiherr von Tegetthoff、1827 - 1871

帝国海軍で言うところの東郷平八郎元帥と考えていただいていいでしょう。

統一したばかりのイタリア海軍と、オーストリア海軍の間で行われた

でオーストリア軍を勝利に導いたのがこのテゲトフ中将です。

日本のwikiにはなぜか最終階級のところに「軍事省海軍部長」とあるのですが、

それは階級じゃなくて役職だろうっていう(笑)

海戦中、艦隊を指揮するテゲトフ中将(真ん中)。

この絵がオーストリア的には我が日本の旗艦三笠艦上の

ロシア艦隊に挑む東郷平八郎と海軍上層部を描いた、東城鉦太郎画伯の

あの絵のような位置付けになっているのかと思われます。

ポケットに手を入れて指揮を執っていたというのも実話なんだろうか。

この時の戦闘の内容を一言で言うと、

「木造船は衝角戦で装甲艦に勝てないが、相手の練度が低く、

編成されたばかりの海軍力であった場合は戦争に勝てる」

と言う感じでいいんじゃないかと思います。(適当)

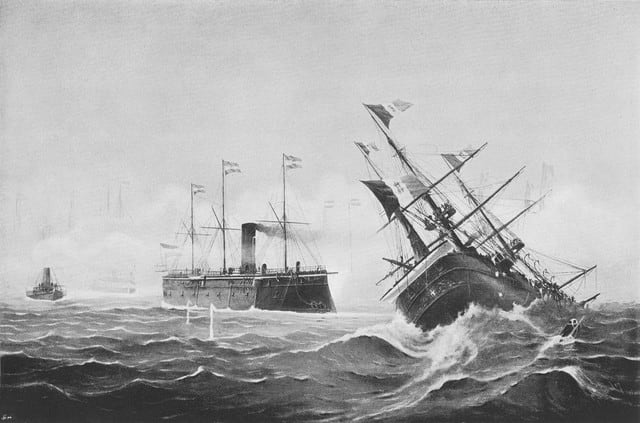

イタリアの装甲艦「レ・ディ・ポルトガロ」に衝角戦を仕掛ける

オーストリア海軍の木造戦列艦「カイザー」。

この時「カイザー」は船首を破損し、有効な攻撃にはなりませんでした。

こちら、沈没するイタリア海軍の旗艦「レ・ディタリア」。

「レ・ディタリア」は初戦から集中砲火を受けていたところに装甲艦

「フェルディナンド・マックス」に衝角戦を仕掛けられ、喫水線下に

開けられた破口から浸水して、数分で横転し沈没しました。

このとき旗艦に座乗していた指揮官のカルロ・ペルサーノ提督は、

助かった上、帰国してからの虚偽報告で勝利を捏造しようとしたため、

敗北と捏造の責任を問われて退役に追い込まれています。

イタリア海軍の「パレストロ」の艦長カッペリーニは攻撃を受けて

沈むことがわかった自艦に残ることを決め、それを知った乗員たちも

全員が艦長に付きそって「パレストロ」と運命を共にしただけに、

ペルサーノ提督の往生際の悪さは対比されて今日まで悪名を残しています。

余談ですが、カッペリーニの名前は「コマンダンテ・カッペリーニ」として

のちに潜水艦名になり、さらに余談の余談ながら、この潜水艦、

イタリアが連合国に降伏したあとはドイツに接収されていました。

ところが(笑)

いや、笑い事じゃないんですが、ドイツ軍艦として日本に寄港し、

神戸の三菱重工業で整備を受けているとき、ドイツが降伏してしまい、

それでは、と日本がありがたく接収させていただき、

「伊号第五百三潜水艦」

として、Uボートだった「五百一潜水艦」の三番艦になりました。

ただし終戦直前の再編だったため、幸か不幸か戦闘を経験せず、

シンガポールにいるときにイギリスに接収されてマラッカ沖で沈められました。

この大作は、説明の写真を撮るのを忘れたのですが、状況証拠的に

リッサ海戦の時を描いたもので間違いないと思います。

画面の手前にいるのは全てオーストリア海軍で、向こうがイタリア軍ですね。

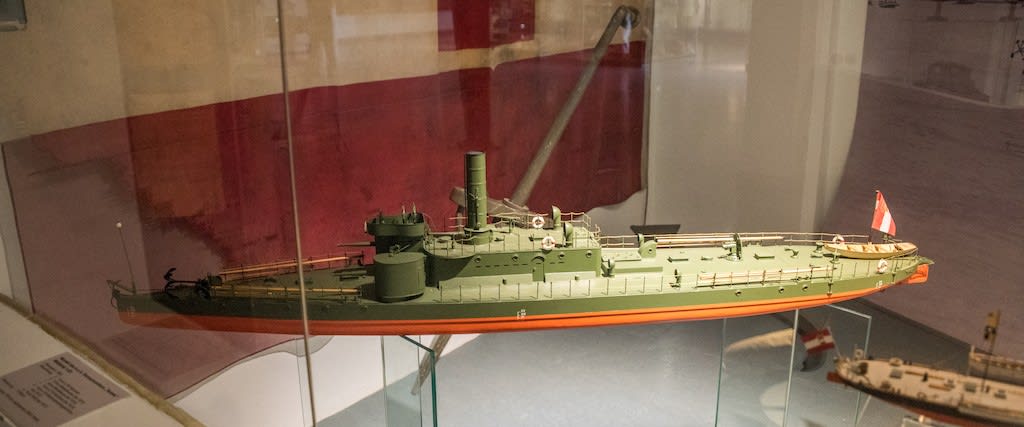

オーストリア海軍の軍艦を模型で展示するコーナーも。

これは木炭船ではないかと思われるのですが・・・・。

「SMSテメス」Temes 1903

河川用監視艦として建造された「テメス」級の一番艦です。

動力は蒸気エンジン、時速13ノットで、乗員は86名です。

第一次世界大戦には投入されています。

というか、オーストリア海軍は第一次世界大戦に敗戦後は

解体されて消滅してしまったので、軍艦は全て第一次世界大戦までです。

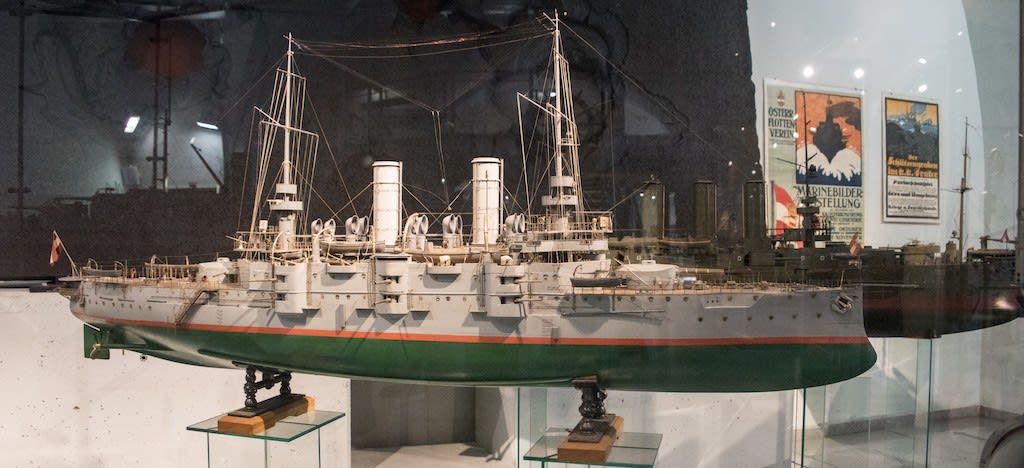

装甲艦

「SMSクローンプリンツ・エルツヘルツォーク・ルドルフ 」

Kronprintz Erzherzog Rudolf 1887

「ルドルフ」とはあのヨーゼフ一世と皇后エリザベトの間に生まれた

ルドルフ皇太子で、何度かここでも説明しておりますように、

30歳そこらで女性と無理心中してオーストリア皇室を失意のずんどこに陥れた、

あのルドルフのことなんですね。

しかもルドルフが死んだのは、この軍艦がプーラで完成したその同じ年でした。

それだけでもう縁起悪っ!と後世のわたしどもは思ってしまうわけですが、

とりあえず事故はなく、戦争もなかったので何事もなく10年過ぎ、ただし、

その間に早々と陳腐化してしまったというのが不幸といえば不幸でしょうか。

K.u.K海軍がアドリア海沿岸の警備のために建造した装甲艦で、

機関はヤーロー式。

クルップ35口径を主砲としていました。

SMS「ブダペスト」Budapest 1896

こちらも沿岸防衛船です。

そういえばこの頃は「オーストリア=ハンガリー帝国」だったので、

こういう名前が付けられるわけですね。

歴史的なことをいうと、彼女はアメリカのマルコーニが無線機開発し、

これを初めてイタリアが導入したとき、実験艦となって、

海軍で最初の無線通信を行った船ということになっています。

第一次世界大戦が始まると基地防衛のために出動し、

モンテネグロ砲兵隊と砲撃戦を行なっています。

第一次世界大戦ではイタリアの航空機の空襲を受け、

その後66ミリの対空砲を追加装備しています。

第一次大戦中にすでに寿命が来ていたので宿泊船になっていた彼女は

敗戦により、1920年にイギリスに戦時賠償として引き渡され、

翌年には廃棄処分になっています。

SMS「アルパド」Árpád 1901

戦艦「アルパド」は「ハプスブルグ」級戦艦の二番艦として建造されました。

「アルパド」は10世紀ごろのハンガリーの軍事指導者の名前です。

ここにあるのは1:50モデルです。

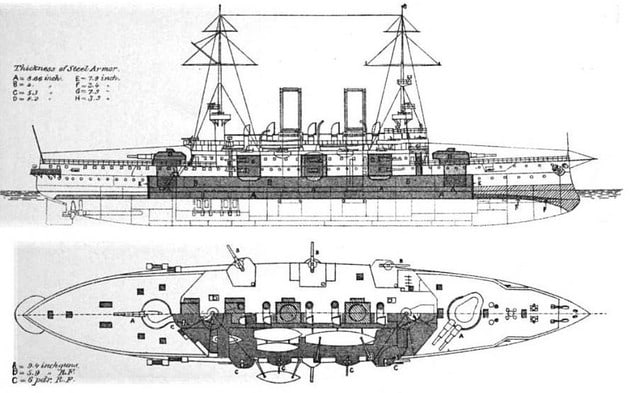

設計図が見つかったので挙げておきます。

上から見ると構造物が右舷側に偏っているように見えるのですが、

主砲とバーベットでバランスを取っているんでしょうか。

「アルパド」は姉妹船の「ハプスブルグ」とともに、戦後

イギリスに接収され、すぐさまイタリアでスクラップにされています。

「ブダペスト」もそうでしたが、イギリスって、どういうつもりなのか

敵国艦を接収するだけしてさっさと廃棄処分にしてしまうんですよね。

廃棄するためにわざわざ取り上げるのがなんかすごく嫌な感じです。

SMS「エルツェルツォークカール」Erzherzog Carl 1903

オーストリア=ハンガリー海軍最初の、最大の、そして最後の戦艦、

それが「エルツェルツォーク カール」級でした。

総排水量10472トン、最長126.2m、武装はシュコダの40ミリと

当時のオーストリアの海軍力を結集して建造された戦艦です。

しかしながら、同時代の「ドレッドノート」級と比べれば、

(そんなもんと比べてやるなという話もありますが)スケールはもちろん、

近代的なタービン推進力において全く敵うものではありませんでした。

なかなかかっこいいんですが。

ちなこれが「ドレッドノート」。(だから比べるなと言ったら)

うちわの水兵の反乱を抑えるなどの働きはしていますし、大戦初頭には

砲撃戦にも参加しているようですが、あまり戦果などの記録がありません。

最後は姉妹船のように戦後補償に接収される前に、座礁して廃棄されました。

ちなみに艦名の前に付いている「SMS」はショートメールサービスのことではなく、

Seiner Majestät Schiff (ドイツ語の"His Majesty's Ship")

のことです。

続く。

準ド級

ラデッキー級3隻

ド級

テゲドフ級4隻

計7隻を有していました。

主砲4基を背負い式とシテしているのはド級フィップ・ウニティス、テゲドフ、プリンツ・オイゲン、セント・イシュートヴァーンの4隻です。

ブイ係留されている写真はこの4隻が横隊に並んでいると思います。

また模型もテゲドフ級と思われます。

20,000トン、20.4kt、30.5㎝3連装主砲4基

航走中の斜め前から撮られた戦艦は主砲が前後2基しかないのでラデッキー級ではと思います。

テゲドフ級は主砲を前後背負い式とした近代戦艦で列強海軍の注目となりました。

ただ主砲の爆風が強く、作動も問題があったようで次期戦艦建造を考えましたが構想に終わりました。

ポーラとトリエステに造船所を有し、特にトリエステのスタビリメント・テクニコ社は世界一流の造船所でここでド級戦艦が建造されました。砲はクルップ系とスコダ系が使用されましたが3連装30.5㎝砲は英国ヴィカースの技術が導入されたようです。長期行動が考慮されませんでしたので居住性は悪かったと言われています。

フィップ・ウニティスは終戦間際にイタリアに撃沈されましたが艦長等の不手際であり、戦後この2つの級を調べた連合国調査団はそのダメージコントロールの完備さに大いに感銘したとのことです。取り扱い説明書も常備されドイツ以上であったようです。

参照光人社福井静夫著「世界戦艦物語」

排水量250トン、7㎝単装砲2門、450㎜連装魚雷発射管2基

16隻建造されましたが第1次世界大戦後4か国に分配されましたがルーマニアのナルカも82Fの後身です。第2次世界大戦後まで生きた艇もあったようです。

アルバトは前ド級艦ハプスブルグ級3隻の1艦でした。

戦艦と装甲巡洋艦の中間的性格で8,300トン、24㎝連装砲1基、24㎝単装砲1基、15㎝単装砲12基いずれもクルップ砲です。

上部から見た平面図で主砲の前部連装砲、後部単装砲が明瞭に分かります。

エリス中尉がアンバランスと思われたのは平面時の右舷が上部構造物上面を記載しており搭載艇等も描かれていますが左舷は上甲板上で上部構造物を取り払い描いているのでそのように感じられたと思います。

なお副砲15㎝砲は両舷に6門ずつですが上下に重ねてあり砲郭は各3か所となっています。

立面図は装甲板が濃く描かれています。

オーストリア戦艦は1887年進水の砲塔装甲艦ステファニーとルドルフを境に一新され、次の1895年のブタベストは海防艦として建造されましたが当時の1流戦艦を小型にした性格で注目されました。これを経て上記のハプスブルグ級となりましたが艦型が小さく主砲が小さいので、戦艦としてはラディキー級とテゲドフ級となってしまいました。

参照光人社福井静夫著「世界戦艦物語」

日露戦争でロシアの戦艦等を日本は数多く得ましたが、損傷復旧やサルベージに多大な費用と労力、時間が掛かり、隻数では増大しましたが得るものは少なかったと思います。特にその後の建造が進まず、技術の遅れを招きました。武器や艤装品の統一も阻害し、メンテナンスの困難さもあります。

大東亜戦争で日本の艦艇も艦齢が若く、使用可能な艦は駆逐艦28隻、海防艦75隻、輸送艦9隻等約150隻ありました。潜水艦は海没処分。

米英華ソ4各国に賠償として引き渡すことになり、復員業務用のデッキハウス等は撤去し整備されました。それぞれの指定港まで旧海軍軍人が回航しましたが中華民国とソ連が一部使用しましたが米英は解体となりました。中華民国に渡った艦艇も一部を除き内戦で消耗されました。

自国に合う性能であっても規格やメンテナンスを考えれば使用が困難です。

現代は新造艦や中古艦を購入維持している国は多いですが新造では当然自国にあった要求をし、乗員訓練も含めての購入であり、中古艦は建造国にとって不都合な装備は撤去され、要求の改造等も実施して引き渡されます。維持、改造等実施できる国もありますが、部品供給等でひも付きとなります。

参照出版共同社福井静夫著「終戦と帝国艦艇」

米海軍の軍人トップはChief of Naval Operations(CNO)ですが、和訳は「海軍作戦部長」です。役職名ですが、ほぼ階級とも言えます。自衛隊の場合、海上幕僚長は、階級で言えば海将ですが「海上幕僚長たる海将」で、他の海将とは格も金筋の数も違います。似たような感じでしょう。

>木造船は衝角戦で装甲艦に勝てないが、相手の練度が低く、編成されたばかりの海軍力であった場合は戦争に勝てる。

この頃の海戦はどうなったら勝ちだったんでしょうね。敵将の首を取ったら、でしょうか。衝角戦ということは、ぶつかって、敵艦に乗り込んで斬り合いですよね。

絵を見る限り、機帆船だし、操艦は難しかったと思います。蒸気機関は大して馬力なかったでしょうから、帆船のセオリーでやっぱり運動の自由が確保出来る、風上を取った方が勝ちじゃないかと思います。

>なかなかかっこいいんですが

の写真の船は三本煙突ですが、模型に三本煙突の船はないので、これはどこか、よその船じゃないかと思います。

(上側)は大まかな内部構造のみを表していると思われます。色付きの部分は図面左隅にABC・・の表記が有り、

各数値の次がinchと読めるので、図中の着色部は装甲(部分)を表しそれぞれABCの示す数値の装甲厚となって

いることを表記しているのでしょう。左舷側(上側)は確かに空白に見え殆ど構造物が無い様に見えますが、上記の

見方をする説明図の故と思われます。艦体側面図も同様の表記方法だと思います。艦中央部が集中的に装甲防御されて

いた事が良くわかります。