艦艇の一般公開は常に昼間にしか行われません。

1日を艦上で過ごす観艦式でさえ、下艦はどんなに遅くとも夕刻で、

日が沈んだ後、船の中はどのような状態になるのか、乗員は何をしているのか、

そんな様子は本来ならば想像すらしないのが一般人というものです。

海上自衛隊と関わるようになって、特に最近は、普通の人が目にすることのない

部分をそれなりに目にしてきましたが、今回のように夜の、しかも消灯前の

自衛艦の中を体験できることになろうとは、全く予想していませんでした。

これというのも「ぶんご」の1日の補給作業が長引き、入港が夜になったからで、

さらにこんな時間にツァーを決行してくださった副長のS2佐ののおかげにつきます。

もとより自衛隊公式の一般公開などではなく、ミカさんが

「せっかく遠いところからこのためだけに来たので、中を見せてあげてほしい」

と頼んで、すなわちこのわたし一人のために計画されたにすぎないものでした。

ただでさえ予想外の入港遅れで、深夜といってもいい時間に着岸したのですから、

「お約束してましたが、こんなに遅くなってしまったのですみません」

と体よく断られたとしても当然ですし、わたしは実のところそうなるだろうと思っていたのです。

それだけに副長が迎えに来てくれ、いよいよ「ぶんご」に潜入するとき、

わたしはいつも自衛艦に乗り込むときの倍以上、ワクワクドキドキしていました。

外の人に見せるためではない、自衛艦の夜の顔、乗員の夜の日常を

皆さんにここでご報告できることは、冥利に尽きるというものです。

最近では自衛艦見学も数を重ね、はっきりいってオトーメララなど、

珍しくもなんともなくなってきたという今日この頃のわたしでございますが、

夜の艦内灯に照らされているとなると話は別です。

舷悌を上がっていくとまず前甲板なので、副長はまずここから始めたのですが、

「これはイタリア製の主砲です」

という説明に対し、わたしが

「オトーメララですね」

と相槌を打つと、それだけで、わたしがどの程度の予備知識があるかを悟った副長、

「あ、この辺りは説明しなくても大丈夫ですね」

と心なしかほっとしたように次を急ぐ構え。

たいした違いはないかもしれませんが、全く基礎のない人にゼロから説明するよりは

ちょっとは気が楽、と感じていただけたのだとしたら幸いです。

甲板の上には先を岸壁に掛けられたもやいが長々とあちこちにうねっています。

巨大な艦体を係留しておくものですから、岸壁のもやい杭には引っ掛けているだけでも、

艦の側は幾つもの杭に6重にもやいを巻きつけています。

しかもそのもやいをたぐっていくと、甲板の下の階から来ているという・・。

つまり繋留中、この丸いハッチは開けっ放しってことですか?

停泊中大雨にでもなったら、この部分には傘をさすのかが気になります。

わたしたちが甲板をあとにするとき、甲板の上で作業していた人たちが集まりました。

「全員いるかどうか確認するんです」

このような作業は大変危険を伴うものなので、作業中人しれず海に落ちていたとか

そういう事故が起こっていないかを確認するために行う点検です。

「舫は切れることもあるんですよ」

そういえばコメント欄でもそんな話題になったことがありましたね。

引っ張る際、もやいにはかなりの張力が掛かります。

側で見ると、あの太いもやいが明らかに伸びるのがわかります。

張力が掛かった状態でもやいが切れるとものすごい早さで跳ね回り、

足に当たると切断を余儀なくされる程のダメージを負うので(略)

実際にそういう事故も起こっています。(雷蔵さんコメント)

副長がおっしゃったとき、わたしは瞬時にこのコメントを思い出しました。

しかし、このもやいそのものの素材は昔と変わっていないのでしょうか。

「もやい 素材」で検索しても、モアイの写真がでてくるばかりで(´・ω・`)

結局わからなかったのですが。

重量と扱いのことを考えると切れる可能性があってもせいぜいナイロン素材など、

復原性の高いものにする以外はないのかもしれません。

前甲板から左舷側を(さげんではなくひだりげんといいます。

なんでも省略する海自ですが、この件については長くなっているのが面白い。

右舷もうげんではなくみぎげん。多分聞き間違いしないようにだと思います)

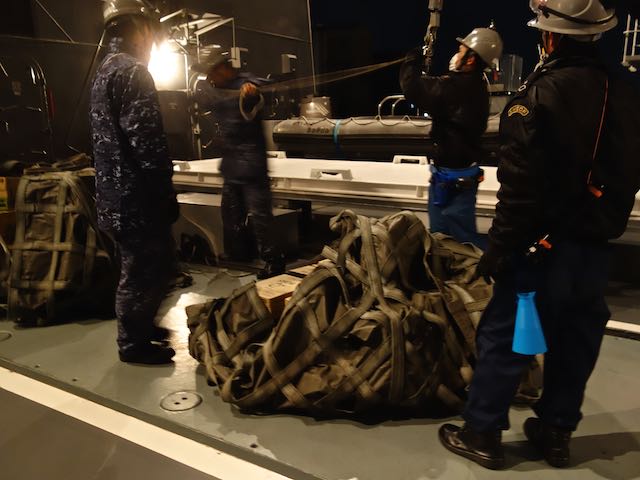

艦尾に向かって歩き出したところで、なにやらおもしろそうな光景が。

「今から補給を艦上に積む作業が始まります」

「ものはなんですか」

「ジュースですね」

そういえば、舷悌を登る前、岸壁で業者らしい人が自衛官と

納入のようなやり取りをしているのを見ましたっけ。

このジュース納入業者も、午前中に入港と聞いていたのに、結局

こんな遅くまで待たされていたということになります。

自衛隊、ことに海上自衛隊相手の納入業者は大変だー。

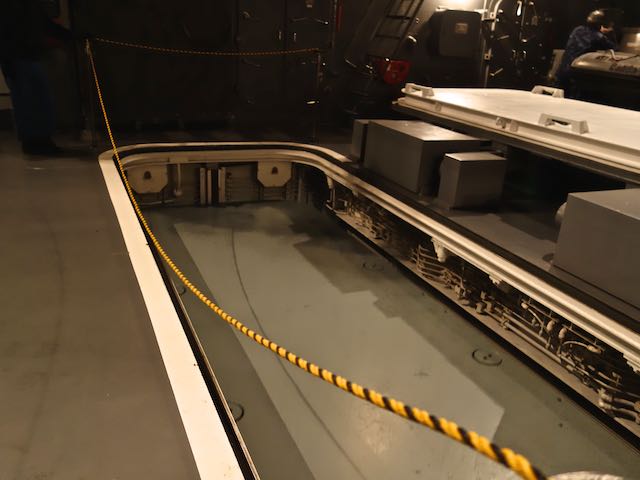

床に白線で囲んだ楕円状のハッチが持ち上がりました。

なんとこれ、エレベーターだったのです。

手すりのない板状のリフトが下の階に見えています。

舞台のセリみたいな感じですね。

見ている間に床がセリ上がってきました。

艦内に荷物を運ぶのは全てこのようにエレベーターを使うんですね。

戦艦「長門」の艦長だった海軍中将の息子という人から、

艦長が外地で購入したスタンウェイのアップライトピアノを長門で運ばせて

それが家にあったという話を聞いたことがあり、そのときに

ピアノなんてどうやって戦艦に乗せたんだろうと不思議でならなかったのですが、

当時の戦艦にも空母のようなエレベーターがあったとすれば納得できます。

ぴったりと気持ちよくせりあがったリフトに、これからクレーンで

岸壁から積み込まれた荷物を置いていきます。

「あのクレーンを操縦している人は特別な資格がある人ですか」

「乗員が訓練して操作できるようにします」

この隊員さん、上陸してクレーンゲームをしたらものすごくうまかったりして。

クレーンで持ち上げた荷物には風で揺れたりすることを制御するためか、

どこかに結びつけたロープが繋がれています。

荷物が無事にエレベータのパレットに乗りました。

どれどれ、中身は何かな?と近寄って写真を一枚。全部お茶の模様。

荷物が下ろされたら、素早くクレーンの先のワイヤから荷物を外します。

考えたら、艦内で使用する消耗品、食料や日用品は毎日のようにこうやって

クレーンで搬入するのですから、彼らにすればルーチンワークなんですね。

でも、わたしたち外の人間にとっては全てが珍しいことばかり。

こちらは何かと見てみたら、缶コーヒーでした。

「これは自動販売機に入れるんですか」

「そうです。ジュースやアイスクリームの搬入は大切なんですよ。

じゃんけんで負けた人が参加者におごるという習慣がありまして」

おお、それは噂に聞く「ジュージャン」「アイジャン」というやつですか。

陸海空自衛隊全てに深く浸透しているこの「賭けじゃんけん」、

自衛隊発祥なのかどうかは知りませんが、副長がこういうくらいですから、

「ぶんご」でも毎晩誰かがじゃんけんに興じているのでしょう。

この「ジュージャン」、参加人数はだいたい3人から多くて7人くらいですが、

何かのはずみで数十人単位(50人くらい)で行われることがあり、その時には

艦内の自動販売機がいくら安めに設定されていると言っても、運の悪い人は

一瞬にして数千円ぶんをおごるということになるそうです。

任務がそのまま生活と直結している海自の隊員たちは、このように

なにかというとじゃんけんで生贄を決めておごらせるというゲームをするのですが、

ジュースやアイスクリームだけでなく、飲み会の時のビール、

上陸の時の回転寿しなどもその対象になるのだとか。

ビールやお寿司で負けると痛いよねえ・・。

いい大人がジュースやアイスを賭けて真剣にじゃんけんをする職場というのも

おそらく日本で(たぶん世界でも)自衛隊ぐらいではないかと思うのですが、

それも、職住一体の極めて閉鎖された環境の中では、

こんな他愛もないちょっとした賭けごとが気晴らしとなり潤滑油ともなるのでしょう。

ちなみにこういったものは先任海曹の管轄下で管理されるということでした。

さて、この作業を興味深く見守っていると、副長が

「これに乗って下の階に行きましょう」

とおっしゃいます。

ミカさんは後ろ向きでないとラッタルが降りられないそうですし、

今日はカメラに三脚まで持っているのですからありがたい話です。

何よりこんな機会、またとありません。

ちなみに彼女がラッタル昇り降りの時には、同行の隊員さんが三脚を持ってあげていました。

ジュースとともに地下に運ばれていくわたしたち。

こういうときには「サンダーバードのテーマ」がBGMにいい感じ。

ミカさんはカメラではなく携帯の動画を撮影中。

わたしのように艦内の説明を受ける必要がほぼないという人なので、

ツァーの間じゅう独自に写真を撮っておられました。

そして下の階に到着。

すでにそこには一個連隊ぶんくらい?の乗員が待ち受けていました。

「目的まで一歩も歩くことなく荷物を受け渡しして運びます」

このジュースの箱の山が全部搬入を終えるのにおそらく何分もかからないかもしれません。

ところで前回書いた「深夜10時から2時間だけの上陸」というのが 、多くの人々に

ちょっとした衝撃を与えたようですが、艦内を少し見る限り、自衛艦のなかは

年中無休で24時間誰かが必ず任務に就いているのが普通です。

ここでジュースのリレーをしている隊員さんも、もし入港が遅れず、

午前中に作業が終わっていれば、今頃全く違ったことをしていただろうし、

そもそも夕刻からなら上陸できていたに違いありません。

つまり、たった2時間であろうが深夜であろうが、可能な時に上陸しておかないと、

特にこのような訓練の間は次いつ上がれるかわからないということです。

少しの時間も惜しんで陸に上がろうとするのも、ハーロック三世さんのおっしゃる

艦艇も飛行機も乗っている間は逃げ場もなく、閉鎖された空間でであるから、

その状態から精神を一気に解放して平衡を保つ為の時間

が彼らにとって真に必要であるということなのでしょう。

続く。

列が長くなるので、幹部も含めて総員作業になり、結構な手間になりますが、みんなでワイワイ言いながらで、楽しい時間です。

南洋の外地だと、岸壁にブラブラしている人が見物しているので、ちょっと残して一緒に飲み食いすることもあって、ほっこりします。

しかし一個連隊は大げさでしょう(笑)一個連隊は五千人くらいですよ(笑)一個小隊、二個小隊くらいかと。

こんど、他の艦艇に乗った時も気にしてみます。

「もやい」が気になり、「船具」で検索したら通販の専門店が出てきました。

「せんぐ屋」

http://senguya.wd.shopserve.jp/

こういうものもネット販売があるのかと驚きです。

『ジュージャン』『アイジャン』負けると金銭的に厳しいですね。誰か過去の対戦成績とか個人負担額とかデータに取ってたら面白そうですが。そんな暇ないですよね。

一般人では絶対体験できない、夜間の掃海母艦ツアーと補給作業見れるとは凄い!写真投稿で一緒に体験している錯覚に陥りました(笑)。

次も楽しみにしております。

またお節介でコメント

昔はマニラロープと言う麻索でした。

これに防腐処理をして、撚り方も海自は3つ撚りのZ撚りを主要していました。

http://cs.maritime.kobe-u.ac.jp/Rope2/rope/kousei/kousei.htm

化繊索が発明され、比重が軽く取り扱いも容易で、腐敗しないし、耐久性もあり、何より強度が大であるため、現在はほとんど化繊索です。

熱に弱く、耐用荷重以上負荷されると歪んで硬くなり衝撃に弱くなります。

そうなれば交換です。

耐久性があるといえども数年ですので長く使用するものではありません。

時期を決めて取り替えが必要です。

化繊索ですが、種類はビニロン、ナイロン、ポリエステル等があります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97

ナイロンロープを使用していたと思いますが現在は船舶はクレモナロープが主流と思います。

クレモナロープは商標で岡山のクラレが作製しました。

ビニロン(安価で高強度、耐候性)60%、ポリエスレル(対摩耗性、対酸性)40%の混紡ロープです。

強度はナイロンロープより小ですが水に濡れると増すという特徴もあります。

撚りクロスロープと言う8本撚りで、キンクと言う折れ等を生じません。

http://www.fiber-tokyorope.jp/rope/8strand.html

エリス中尉の写真からも合っているのではと思います。

運用屋さん間違っていたら訂正願います。

海自も大型艦が多くなってきて人力ではなかなか索の径が大きくなり扱い難くなって、扱い易い径で2本ずつ使用等となっているのではと想像します。

ジャストタイミングで本日の歴史ヒストリアのテーマは、間宮でした。

「もやい」「材質」で検索すると渋谷の「モヤイ像」(モアイ像では無い)に関するサイトが

ヒットするかと存じます。係留索や係船索をキーとすれば、大学院博士論文や製造メーカーのサイトがヒットするかと存じます。

係船索の破断事故は人命に関わるもので、神戸ポートアイランドで平成21年に発生したアルバイト綱取り作業員2名の死亡事故は、大変痛ましいものです。

1万5千トン級のコンテナ専用船に風圧と行き足がついて、劣化した係船索が破断したもので、

国土交通省のサイトで内容をご覧いただけますが、「もやい 事故 切断」でヒットします。

4万トン級の輸入船が着岸する作業に何度か居合わせましたが、この教訓を胸に破断事のスナップバックエリアからは避退しています。

もやいに関しては、船屋さんがおっしゃる通りだと思います。大型艦では、本数を増やしています。

いずもにおじゃました時に見たら、前、横、上り止めと下がり止めは各3本で合計10本取っていました。