・・・東京で一人暮らしをしている娘から寸法指定の机を作って送ってほしいとの依頼を受けた。 荷物として送らなくてはいけないので、簡単に組み立てができる机を作った。

材料はツーバイフォーの材料使った。 天板は235ミリ×19ミリの断面の材料を二枚張り合わして作った。 パイン材なので、肌が白いので、表面をバーナーで焼いて、その上から、油性のウレタン透明ニスを塗った。 足ははめ込み式になっている。

・・・東京で一人暮らしをしている娘から寸法指定の机を作って送ってほしいとの依頼を受けた。 荷物として送らなくてはいけないので、簡単に組み立てができる机を作った。

材料はツーバイフォーの材料使った。 天板は235ミリ×19ミリの断面の材料を二枚張り合わして作った。 パイン材なので、肌が白いので、表面をバーナーで焼いて、その上から、油性のウレタン透明ニスを塗った。 足ははめ込み式になっている。

・・・家の外壁に窓をつけた感じで中に電気が付くかざり窓を作った。

羽子板付き基礎ブロックというDIYの店で売っている重石の上に棒を立てて、それに作った窓を取り付けた。 窓枠の後ろに、奥行きの狭い部屋を作って、其処の中にツリーとミニチュアの椅子、テーブルを置いた。 部屋の天井に電池電源のLEDライトをつけた。

暗闇になってから、LEDを点灯した様子を上に載せた。

・・・クリスマス飾りといえばサンタですがサンタは去年作ったものがあるので、今年はトナカイを作ることにしました。

胴体と脚はツーバイフォーの38ミリ×88ミリ×1820ミリの材料を使って作り、少し面白くするために首から上は我が家の剪定材を使って作りました。 材料の色がかなりばらつくので、水性のペンキでこげ茶に塗りました。 目と赤鼻をアクリルで書き込みました。

「雪の日のトナカイとサンタクロース」

・・・先日、正月飾り用の羽子板を作った。

今回はその羽子板を飾る羽子板立てを作った。

材料は何時も使用するツーバイフォー材の18mm×89mmの余り材を使った。

作品を組み立てる前に、各部材はルーターを使って角を仕上げ、特に、脚の材料はヒョウタンビットを使って、仕上げた。 ビットはかなり使い込んでいるので、切れ味は悪くなっていて、木材の仕上げ肌が焼けている。

作品の塗りは重厚さを出すために、下地を塗って、これを240番のペーパーで磨いてから、アクリルの黒を塗り、その上から、カシューの透明色を塗って仕上げた。

ペーパーの仕上げが雑だったので、表面の滑らかさが足りなかったが、一応、満足の仕上がりです。

先日、作った羽子板を台に差し込んでみた。 羽子板が完成品ではないので、全体としては、ちょっと物足りないですが。

・・・かなり前に、庭の木を切り倒し、そのまま庭に転がしてしてある樹の幹があります。

気が向いたら、加工しょうと思っていました。

形を見ていて、枝を切った跡が、幹の周りに、たくさんあるので、これを利用して花台を作ってみようと思い立ちました。

電動のレシプロ鋸で、写真のように切り出し花台部分を三か所、加工しました。

長く、庭に掘っておいてあった枯れ木なので、汚れや樹皮などをワイヤブラシサンダーで取りました。

最後は防腐塗料を前面に塗って出来上がりです。

庭に在った、鉢を載せてみました。

・・・準備した120ミリ幅の板の残り500ミリ長さを二等分してその二枚を木工ボンドを貼りあわせ240ミリ幅の板を作り、六角形の底板を切り出す。

「クーラーの周囲と切り出した底板」

この後、六角本体の段付き部にはめ込むために、底板厚み15ミリに8ミリの切り込みを加工し、手作業で段付きのはめあい調整をした。

上の写真は塗装した完成品です。

塗装は水に強い屋外で使用できる油性ウレタン透明ニスを使いました。

・・・最近、木工作業に、ご無沙汰しているので、久しぶりに何か作ってみようと考えた結果、「木製ワインクーラー」を作ることにしました。

出来上がりは直径200ミリくらい、高さも200ミリくらいを考えて設計しました。

加工のしやすさを考えて、幅120ミリの板で六角形の物を作ることにしました。

材質はヒノキを希望したのですが、近くのDIYの店にはなく、木目の綺麗なパインの柾目の板を使うことにしました。

計算結果から、900mm×120mm×15mmの板を二枚買いました。

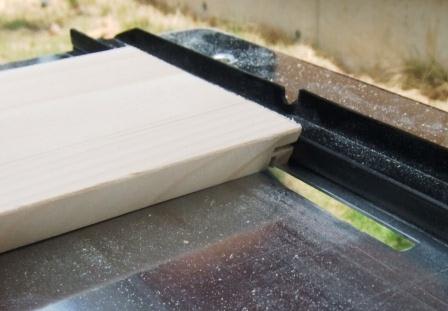

まず、幅120ミリで端を60度の角度の断面の形状をテーブルソーで切り出しました。

底部分は切り込みを作って、段付きの底板をはめ込みにしました。

「テーブルソーで底に近い部に、切り込みを入れる」

「加工を終わった周囲の板」

六枚の板を組み合わせ木工ボンド貼りあわせた。

最終的に、六ケ所の継ぎ合わせ分を一か所のみの角度修正をカンナで行って上の写真のように仕上がった。

・・・相変わらずの暇つぶしに、この前作った背の高い丸椅子の座面を革張りにする作業をした。

先日紹介した、木工旋盤を使って椅子の脚を削った、苦心の丸椅子の完成品が上の写真です。

最初は座面にトールペイントで絵を描こうと思ったのですが、良い図柄を思いつかなかったので、革張りにしました。

中にスポンジクッションを入れて上を合成皮革で覆って、鋲で留めて仕上げました。

「革を張った背の高い丸椅子」

・・・丸椅子の脚を座面の裏面に対して、約8度の角度をつけてホゾ組にしました。

十字組の補強梁で四本の脚どうしを、ホゾ組でくみ上げ、それらはすべて八度の角度で組み合わさるので、鋸とノミで調整しました。

「脚と補強梁の組み合わせを調整中」

くみ上げた椅子は最終的には木工接着剤でくみ上げ、透明ニス仕上げしました。

・・・先週は背の低い丸椅子を作りました。

その経験を活かして、今回は本格的な丸椅子作りをしました。

素材はすべて2×4材を使いました。

この材料は近くのDIYの店で買える、とても安価な材料です。欠点は間伐材なので、節が多く、材質が柔らかいことで、椅子用材料には向きません。

この材料をテーブル丸鋸を使って木取りをして使います。

「38x88の材料から38x43の角材を二本切り出します」

「木工旋盤で角材から丸棒の脚に削り出します」

「座面を丸鋸で切り出し、角をルーターで丸めます」

主な部品を作れたので、カンナや紙やすりで、部品の表面を仕上げます。 次は、部品のくみ上げと調整です。

・・・先日、木工旋盤を使って背の低い丸椅子の製作の記事を載せた。

「背の低い丸椅子の完成品」

せっかくなので、漆的な表面雰囲気のカシュー塗料を使って仕上げをした。

「カシュー塗料で仕上げた椅子」

しかし、もともとの木材の表面肌の為か、仕上げが気に入らなかったので、思いついて、椅子の座り面に革を張ることにした。

「差面に革を張った丸椅子」

手持ちの牛皮を使って、中にスポンジを入れ、周りを金色の頭の釘で留めた。

椅子に革を張るのは、初めての経験でしたが、自己流でもなんとかソレらしく仕上げることができました。

使った釘は近くのDYIの店で「いす用釘」という名で売っていたものを使いました。

・・・リビングで使う背の低い丸椅子を作ることにしました。

リビングのテーブルは高さが低いので、直接フロアーに座ってもいいのですが、背の低い椅子が使いよいので、製作に取り掛かりました。

丸椅子は上部に作る必要があるので、椅子の脚はホゾを彫って嵌め合わせるようにして作りました。

椅子の座面と脚の部品を写真に撮りました。

脚のはめあいのシャフト部分を直径20.5Φに木工旋盤で作りました。

座面の方のほぞ穴は20度の傾きで深さ25mmの穴を木工錐であけました。

仮組の後、脚の接地部を20度の角度で切断して、床面との接触面を平らにしました。

椅子の全面をペーパーヤスリで仕上げて脚を木工接着剤で取り付けて完成です。

・・・部材まで先日進んだので、今日は組み立て、ルーター加工、塗装までの工程を行った。

接着剤をつけながら、ねじくぎで組み立て、釘頭を木栓で全て埋めた。

組み立て完了した加工品。

置台の周囲を角を丸める加工と飾り加工をルーターで行った。

刃物が切れが悪くて、ところどころ、刃物焼けの跡が木端に残った。

出来上がった置台をウォークインの入り口に設置した。

・・・最近、ご無沙汰していた、木工をすることになった。

理由は家人の希望で玄関横のウォークインク・ロゼットにスポーツバッグの置台を作ることになった。

置き場所は通路なので、邪魔にならないような大きさと形にと云う事と、楽にスポーツバッグを置ける低い高さ、大きさがバッグにフィットするなどの条件から、下記の図面を描いた。

DIYの店に行って、材料を買ってきて、図面に合わせて構成部材を丸鋸で切り出し、溝加工、と組み立て穴の加工まで終了した。

ここまでで延べ二日かかった。

・・・先日作った剪定枝を使った椅子形花置き台は家人には高評価でしたので、余っている剪定枝を使って、先回とはまた違うデザインの花置台を作った。

背もたれを含めて高さは三十センチの大きさなので、これも植木鉢を置くしか用をなさない。

枝と枝の接合は接着剤と頭をとった釘で止めてあります。

先回、製作した花置台と並べて写真を撮りました。