…吊り下げるタイプの植物を載せる花台を作った。 庭のクヌギの木にぶら下げるタイプの台である。

「製作した花台とクヌギの木」

厚み20ミリくらいの板に、直径10センチくらいの穴をジグソーであけてそこに鉢を差し込んで固定した。 台全体は棕櫚縄で木の枝に、ぶら下げています。

…吊り下げるタイプの植物を載せる花台を作った。 庭のクヌギの木にぶら下げるタイプの台である。

「製作した花台とクヌギの木」

厚み20ミリくらいの板に、直径10センチくらいの穴をジグソーであけてそこに鉢を差し込んで固定した。 台全体は棕櫚縄で木の枝に、ぶら下げています。

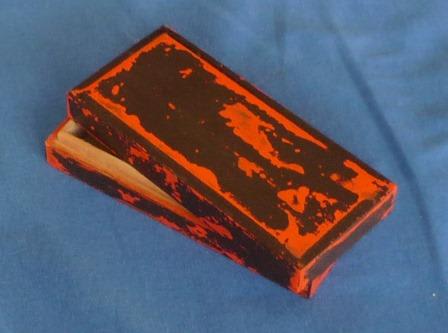

・・・先日、作ったペーパーナイフを納めるケースを木工で作った。 手持ちの木から五ミリ厚みの板をまず切り出した。

ペーパーナイフの形状に板に、糸鋸で穴をあけ、穴の開いていない板を貼りあわせて、ケースの形状を作った。

ケースの内側をカシュー塗料朱色を、その他の部分は透明カシュー塗料を塗った。

出来上がった木製ケースにペーパーナイフを納めた完成品写真。

・・・形の良い木箱があったので、カシュー塗料で朱とこげ茶色の重ね塗りで、#240、#1000のペーパー研磨でまだらに研いで仕上げました。

このような仕上げは、鎌倉彫の塗装とか、根来塗りとか言われるものが、よく見うけられる。 勿論出来が違うが、遊びでやってみた。 カシュー塗料は不揮発成分がラッカーなどの二倍以上と多く、乾燥に時間が掛かるので、漆塗料と似た仕上げの感じが得られる。 乾燥に時間がかかるので、普通は私は使いませんが、このような箱モノには塗ると雰囲気があって美しいので、箱塗りに使いました。

・・・そうめんの箱が立派なので、カシュー塗料を塗って漆塗りの雰囲気の箱にすることにした。 今のところ、仕上げたものを何に使うか予定はありません。

桐のような材質の箱ですが、多分、桐ではなく外国製の木材だと思います。

軽くて柔らかいので表面は傷がつきやすい。、カシュー塗料を塗ると表面が硬くなって、都合が良いと思う。

表面をペーパーで滑らかに、削ってから、材料にある細かい穴を埋めるのに砥粉を溶いたものを塗った。

良く乾いてから、次の作業にかかる。

・・・玄関に置いてある飾り椅子が古くなってきたので、新しく設計して作った。

上が設計した図面です。 基本的な設計の考えは、ツーバイフォー材を丸鋸で角材に製材して作りました。

白い色のペンキを塗りました。 これを玄関の古い飾り椅子の場所に置きました。

道路から見て、玄関のアプローチの正面の位置に在ります。

・・・我が家の玄関には、植栽と共に私がデザインして作った椅子が飾ってある。

この椅子は何年か前にツーバイフォー材を使って作ったもので、強度はないが、花台として使っていた。 古くなってきたので、作り換えよと考えた。

材料は今回も安くて使いやすいツーバイフォー材を使うことにした。 この材料から、母材の厚みに等しい37㎜角を製材することにした。

角材を作って木工糊とビスで組み立てたハイバックの椅子です。 後の作業は塗料を塗るだけです。 座面の材料は30ミリ厚みの合板です。

・・・古い家具を解体して得た材料をテーブル鋸を使って製材しミニのハイバックチェアーを作った。 なぜミニなのかと云うと材料寸法で決まった大きさだからである。

上の写真は、左のテーブル丸鋸で、左が製材する前の材料。

製材した材料でくみ上げた椅子。

アクリル絵の具の黒色で塗って、つや消しの透明木工ニスで仕上げたハイバックチェアーが完成です。

・・・古い家具の木を使って、ミニハイバックチェアーを作った。 形は何となく頭に在る形を材料の寸法に合わせてデザインしました。

基本寸法は旧い家具の材料の厚みと長さをもとに椅子のサイズを決定した。

テーブル鋸と加工する前の古材です。

・・・当地は気候温暖なので、ミカンやブドウやキウイなどが多く栽培されている。 近くのぶどう畑を見て鉢植えを買ったのは二年前で、今年こそ大きく育てて、実をならしたいと思っている。

ジョギングで近所のぶどう畑のそばを通るたびに、農作業を観察しているがブドウを育てるのはなかなか、難しそうです。 ブドウは低い棚で雨をかけないで、育てるのが一般的なようだ。 そこで、ブドウの鉢を置く庭のウッドデッキの上に、パーゴラ風のブドウ棚を作った。

デザインは普通に良く見かけるタイプにした。 寸法は出来るだけ、木材の切断作業を省くために基本1830㎜と910㎜の寸法を多用して作った。 使った材料は19ミリ×89㎜×1830㎜材を18本使用した。 勿論、組み立てる前に、材木には防腐剤を塗布してあります。

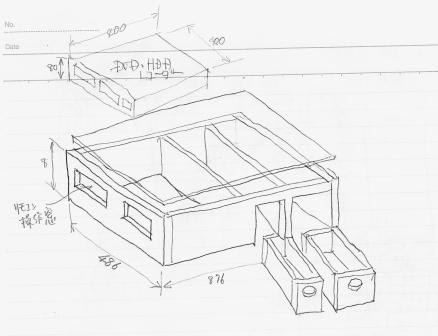

・・・昨日のブログにアイデア図面を載せた。 下図がそうである。

上図の躯体となる木工の材料は何時ものツーバイフォー材を使った。 89ミリ×18ミリの断面の材料を加工して図面のように仕上げた。 躯体の外側は、下の本体と同じ白色に、ラッカーペイントの吹付塗料で仕上げる。

上板は特殊な合板材を切って躯体の上部にはめ込んだ。

コードは箱のなかに収まったので、仕上がりのミバは大変良くなった。 台の引き出しはまだ作っていないので、これからの作業となる。

・・・キッチンの片隅に私専用のパン捏ねの為の机がある。 丁度その上にキッチン用テレビが壁掛けで設置してあります。 今回、奥さんの希望でそのテレビにビデオを取り付けたために机が使いにくくなりました。

写真のように、ビデオデッキがパン捏ねの机の半分を占拠することになり、これでは作業ができないので、机を改造することにしました。

机と同じ広さで、中にビデオデッキを収納する、高さ8センチの台を作りパン捏ねの机の上に載せることにしました。 上の絵がその設計図です。 台の上板は作業を考えると滑らかな合板が良いかと思う。 また、空いたスペースは引き出しにして収納を増やしたい。

・・・先日、居間の柱と引き戸の隙間に無駄スペースがあるので、隙間家具を設計した記事を書きました。 製作に取り掛かったので、その成果を載せます。

居間の柱と引き戸の間の幅40センチ、奥行き20センチの隙間の写真。

先日設計した図面と少し変えて、棚は扉をやめて、引出タイプに変更した。

下の棚、2段は手作りの引き出し、上の棚には百均で布製ボックスを二個買ってきて、利用した。

家具の高さは91センチで、天板の上に小物を入れる黒いボックスを置いて在ります。

・・・自宅の居間の柱と引き戸の間にスペースが死んでいる場所がある。

隙間家具の収納棚を作って、収納を増やしたいと思いたった。 近くのDIY店でパイン集成材を買ってきて、それを使った寸法で丁度隙間に合うように設計した。

この材料は表面が綺麗で、加工しやすく、時間が経過しても、変形しにくい材料なので、私は木工でよく使う。

今に置く家具なので、扉をつけて、収納物が見えないようにした。 使用する材料の板厚みは18ミリです。 これを部品ごとに展開して、材料の下加工をし、最後に部材を組み立て、ウレタン家具用ニスで塗装する予定です。

・・・材料の準備が終わったので、まず木球の製作をしました。 大きさは35ミリの直径です。

「墨だしした材料を旋盤にセットした状況」

「丸刃バイトで削り出しをしている」

「旋盤作業が終わり、ペーパー加工」

「テーブル丸鋸で切り離しをする」

「切り離した木球」

「研磨した木球」

「旋盤で削り出した握り手」

「切り離した品物」

以上、木工旋盤で木球と握り手の製作過程を紹介しました。

・・・冬でも天気がよく、風が少ないと庭にブルーシートを広げ、その上で木工旋盤を楽しむ。

上の木工旋盤は30年以上前から所有している物で、マキタのドリルを駆動源にした木工旋盤で長い間、愛用している。 旋盤ベースは市販の加工台で簡単に取り外しできるので使わない時は、台と本体をバラバラにして収納している。

木工旋盤用の刃物は数本は買ったものですが、のこりは自作のバイトです。 一番よく使っているのが、写真、一番下の丸刃バイトです。

使用する材料は手に入りやすいツーバイ・フォー材の38×89ミリの断面材をテーブル丸鋸で製材して角材を作ります。

専用の治具で角材の中心を墨だしします。 材料の長手方向にも加工用墨だしをします。

最後に角材のまま木工旋盤に架けると、角材の隅に割れるので、角材のコーナーにルーターで、事前にR加工します。

以上で木工旋盤で使う材料の準備は完了です。