精神医学は周知のとおり少し変わった医学分野だ。

一応、脳の病変に基づく精神症状を標的としているのだが、身体医学の標準的な方法をそのまま適用できないのである。

脳の病変には機能的なものと器質的なものがある。

器質的病変というのは分かりやすい。

神経細胞を中心とした脳の組織が直接侵されるのである。

脳神経外科や神経内科が扱っているのはこの種の病変が中心である。

脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、くも膜下出血、脳炎など。

それに対して機能的病変というのは、記憶や感情や知覚機能や意識といった精神機能の異常のことである。

それには前述の器質的病変が関わっていることもあるが、そうでないものも多い。

というか、器質的病変が微細であったり、遺伝子レベルでの偏りなので、明確に組織の病変として確認できないのである。

精神医学が扱う病気の中でアルツハイマー病や進行麻痺やアルコール依存による脳の委縮といったものは、それに対応する器質的病変が確認しやすい。

しかし、神経症や内因性精神病(統合失調症、躁うつ病)や気分障害(うつ病)にはそれが見出しにくい。

あったとしても微細である。

それゆえ、精神医学が扱う疾患の中核群は脳の機能的病変とみなされている。

アスペルガー症候群などの発達障害もこれに分類される。

人間の精神機能は脳によって営まれるので、それに異常が見いだされるなら、必ずや脳の働きのどこかがおかしいはずである。

しかし、脳はほかの器官と違い、環境因子と相互作用する情報処理器官という側面が強いので、脳の微細な病変ないし機能的偏りが、患者の生活状況やストレスや対人関係によってたやすく増幅されてしまう。

それゆえ、神経症や統合失調症やうつ病を扱う際には、脳の局所的病変や部位的機能変化や生化学的代謝の変化にのみ着目していてはだめで、患者の世界内存在的心理も顧慮する必要がある。

要するに生理と心理の両方を診よ、というわけだが、これが簡単そうで難しいのである。

とにかく、精神医学は患者の脳の病態生理と患者の生き方を統合的に理解しつつ、複数の方法を併用しながら、経験主義的に治療にあたらなければならない。

というのも、精神機能は脳というホモ・サピエンスに共通の器官の働きであるとともに、個別的生命体が一回限りの人生を歩む際に生じる、独自の時間空間的構造をもつ意識世界だからである。

前者は法則化して捉えやすいが、後者は法則化に逆らう個性をもっている。

それゆえ、ヤスパースは精神医学における説明と了解という方法の併用を説いたのである。

脳の機能的・器質的病変と精神障害の間の因果関係は法則化的方法、つまり自然科学的医学の「説明」的方法で理解できる。

それに対して、患者の人格や意識や生活状況は個別的なもので、単純で斉一的な法則化に逆らう性質によって彩られている。

そこで、個性記述的な精神現象ないし心理の解釈、つまり「了解」的方法が求められるのである。

前世期の後半から精神医学は脳科学のバックアップを受けつつ、精神病を脳の病理から把握する生物学的精神医学をリーダーとする傾向が顕著になってきた。

それに伴い、患者の心を了解し解釈する精神病理学や精神分析は実証性に乏しいものとして軽視され始めた。

しかし、生物学的精神医学一辺倒では埒が明かないので、精神病理学とのシステム論的統合も模索されている。

その際、問題となるのが、精神病の理解における脳と心の関係であり、精神医学と心脳問題の関係なのである。

少し長くなったので、続きは次の記事に書きます。

精神医学は医学の中でもちょっと変わった分野である。

それは外科学や内科学と違って実証性や科学性が薄弱であるような印象が強い。

ある内科学の学者は「精神医学、あれは医学かね。文学じゃないのか」と言ったそうだ。

一般的印象として、精神科の診断や治療は、いわゆるカウンセリング中心のもののように思われ、身体医学の範疇から外れているように感じるのである。

つまり、精神科は身体の一器官たる脳を治療しているというよりは、「心の悩み」を癒しているところのように思われているのである。

印象としては精神分析や臨床心理学がウェートを占めている。

ところが、精神科での治療はもっぱら薬物療法が中心で、3分~10分の問診と薬の処方がほとんどである。

そして、この短い問診も、服薬中の薬の効き目や副作用の話が中心で、付加的に最近の精神症状や身体症状が聴かれるにすぎない。

たとえば、幻覚・妄想の強弱、不眠の改善、食欲、頭痛・腰痛、不安・緊張、自殺念慮、職場復帰、恋愛・・・・・等々。

ただし、精神科医の中にも薬物療法と身体症状の扱いが得意な内科的医者と精神病理や臨床心理が得意な医者がいる。

ただし、後者も精神薬の処方と脳の病理のプロなので、心理に偏重していることはない。

しかし、精神と身体を統一して患者の苦悩と苦痛に対処するのが精神科医であり、そのためには精神療法と身体療法(薬物療法)双方に通じていなければならない。

つまり、精神科たるものは心理と生理、精神療法と薬物療法の両方に精通しいてることが理想なのである。

これは特に「うつ病」の治療に関して最近やかましく言われていることである。

うつ病は「心の風邪」とも言われ、精神疾患の中でももっともポピュラーらものであり、日本人の全人口の二割はこの病の傾向を有し、その十分の一が実際に精神科に通院している。

あるいは通院・治療が必要な状態にある。

うつ病の治療の原則は休養と服薬であるが、認知行動療法などの精神療法や生活指導や環境の調整と重要である。

それなのに、ここ30年の間、精神科におけるうつ病の治療は薬物偏重であり、うつの心理-環境-生活的原因をあまりにないがしろにしてきた。

うつ病には内因性の要因が強いもののほかに、生活上のストレスが強くかかわっているものがある。

たとえば、ブラック企業における過酷な労働環境に起因する反応性うつ病がその代表である。

月に残業120時間で休日が二日程度といったブラックな職場はそこらへんに散在しているが、こういうところに努めていると、数か月でうつ病になる。

そして、ついに耐えかねて、偏見をもっていた精神科(メンタルクリニック)の門をたたくことになるのだが、治療の中心は薬物である。

抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬を計5種類ぐらい処方され、家に帰る。

恐る恐る飲んでみると、その夜は爆睡、その後二週間ぐらいは「あ、少し楽になった」と感じるが、ブラックな勤務状態が変わらないので、そのうちまた病状は元に戻る。

すると、精神科医は薬を変えるか増やすかする。

一番いいのは、職場環境を変えるか、あるいは思い切って退職して、十分な休養(三か月)をとり、心身の復調をすることである。

それをしないで、薬で押し切ろうとしても無駄である。

薬は、休養による心身の復調と合体してこそ初めて効果を発揮するのである。

心身的生命の自然治癒力こそが基本であり、薬はその補助なのである。

ちなみに、こうした過労死寸前の精神肉体疲労に由来する「うつ」のほかに、強い心的外傷や精神的ストレスや借金苦や病苦による「自殺念慮の強いうつ」がある。

さらに、その他に、「人生の意味を見失った虚無感にゆらいする、自殺念慮が強いうつ」もある。

たとえば、芥川龍之介の「将来に対するぼんやとした不安」によるうつと自殺の決行がそれにあたる。

とにかく、あらゆるうつとうつ病には自殺念慮がつきまとい、それゆえ「人生の意味への問いかけ」が付随するのである。

作家の多くはうつ病の傾向を抱えており、それが作品における人生や人間の本質への問いにつながり、叙述を深いものにし、芸術性や哲学性を高めている。

また、うつ病だけではなく、躁うつ病や神経症や心身症や統合失調症でも病は人生論と親近性をもっている。

精神疾患は脳のシステム的機能変調であると同時に人生の苦悩でもあるのだ。

もっと簡単に言うと、心の病は脳の病気であるとともに人生の病なのである。

芥川の晩年の告白的作品を読むと、精神症状と身体的不調が人生の苦悩や人間への懐疑と渾然一体になっていることが痛感される。

太宰の精神病院入院日記である「HUMAN LOST」はもっと直接的である。

また、有島武郎や夏目漱石作品も、精神病と人生、精神病と人間への懐疑が実体験に裏打ちされた芸術性をもって読者の心を打つ。

こうした文学作品例は枚挙に暇がないが、最近多い精神病患者の自伝や闘病記からも「精神病と人生」が読み取られ、そこから慧眼の読者は「精神医学と人生論」というテーマへと移っていくのである。

とにかく精神医学は、「実証的科学たらねばならない」という分別くさい見栄を捨てて、脳の病理と人生論を統合する真の心の医学にならなければならないのである。

これは去年の5月に書いた記事であるが、ある必要性からトップにもってきた。

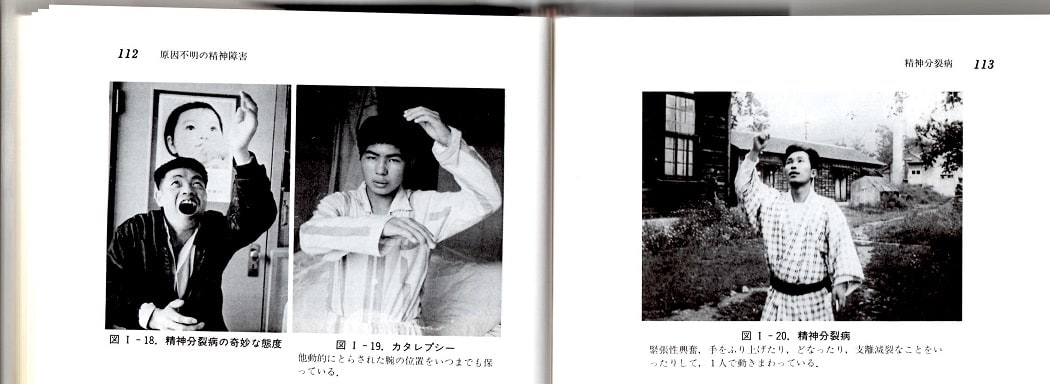

西丸四方の『精神医学入門』(南山堂)は画像が豊富で、特に薬が使われる以前の慢性期の統合失調症の患者の状態が見れる希少価値がある。

統合失調症はかつて精神分裂病、もっと前は早発性痴呆と呼ばれた脳の病気である。

1955年頃から抗精神病薬による治療によってこのような末期的症状は激減した。

きれいごとを言う前に、抗精神病薬の重要性を認めましょう(もちろん全能ではなく、副作用も問題だが)。

また、統合失調症などの精神病がいかにアルツハイマー病などの器質性精神障害と類縁性をもっているかを認めましょう。

今でも、もし患者の家族がこの病気を「心の悩み」程度に受け取って、放っておくと数年後にはこのような状態になるのである。

精神科の薬は毒でも麻薬でもありません。

患者を救うために脳の化学的機能に作用するのです。

大学の教養の哲学の授業で精神医学の話題を最初に取り入れたのは1995年だが、それから18年経つ。

その間、かなり精神医学の話に時間を割いた年もあれば、わずかしか話さなかった年もあるが、学生の精神医学に対する無知と偏見はこの18年であまり変わっていないように感じる。

少し緩和されたとも思うが、大きく改善されているわけではない。

別に私がそれに責任を感じる必要はないし、私は慈善家ではないので、ほっとけばよさそうなものだが、心身問題と科学基礎論の観点からすると無視できない。

また生命倫理や道徳の観点からも、そして心の哲学と心脳問題の観点からも無視できない。

どうやら精神医学に対しては「無知の自覚」が生じないようなのである。

普通、素人は医学に対しては恐れ多くて、安易に自説を述べたり、批判できないものと委縮しているが、精神医学に対しては適当に理解し反論してもいいと思ってしまうのである。

まず、精神科医が「医学部出身の医者」ではなく、心理学科や教育学科を出た人だと思っている人がいる。

心を扱うのだから、別に医者でなくてもいいんじゃない、と軽く思っているのである。

・・・・・・・・・・・・

大笑い。

「心」という言葉に囚われてはだめだよ。

まず、精神科の対象の主たるものはアルツハイマー病や統合失調症のような明らかな脳の病気なんだよ。

これすら知らない人がいるから、もうやってらんない。

精神科医も上から目線の人が多いから、素人にわざわざ対等な視線で精神病について啓蒙的説明をしてくれないし。

だから、哲学者や臨床心理士や社会学者や看護師が仲介的立場で素人に啓蒙してやらなければならないのである。

ある学生が「幻聴があるぐらいで病院に行くなんて」と言っていた。

・・・・・・・・・・・・orz

もうだめだ・・・・

だけど、大笑いwwww

おそらく、幻聴を空耳や耳鳴りや神経質な被害感情ぐらいに思ってるんだろうね。

統合失調症その他の幻聴って、すさまじいんだよ。

まず、「幻聴である」というのは患者当人ではなく、患者の言動を観察している医者などの他人から言えることである。

患者本人にとって、「死ね!! 病院に入れ!!」と20時間も一週間も断続的に続く「命令的声」は決して「幻聴」ではなく、現実の他人(やくざなど)からの現実の声なのである。

その確信もすさまじく、その声におびえて警察に助けを求めたりする。

また「飛び降りろ!!」という声に対して、それにしたがって実際にビルや電柱から飛び降りる例もある。

そして大けがをしたり死んだりする。

こうした症状は脳のセルフモニタリング機能が常軌を逸して障害されたことを意味する。

脳の実質が侵される器質性精神障害においても同様の症状が現れる。

ようするに精神病は「心の悩み」といった甘いレベルのものではなく、脳の重大な機能障害なのである。

これすらも知らないし、また知ろうともしない人が非常に多い。

なぜ「知ろうともしない」のであろうか。

まず、精神病の典型をアルツハイマー病である、といったん考えてみることを勧めたい。

とにかく、精神医学と精神病は素人に「無知の自覚」が生じにくい分野であり、これが誤解と偏見の原因となっているのである。

で、こうしたことを話すと、「いえ、私は勉強したくないです」と走って逃げていくのである。

いったい、どっちの頭が狂ってるんだ???

19世紀の末から20世紀にかけて精神医学は哲学と積極的に対話するようになった。

精神医学はその生誕時から、身体病理派と心理派に分裂しており、それが依拠ないし参照する哲学も唯物論的なものと精神主義的なものに分かれていた。

ただし、高次の思考は常に二元論を弁証法的に乗り越えようとする。

それゆえ、真正の哲学は心身二元論を乗り越えた高次の視点から精神と脳、精神病理と身体病理を統合的に捉えようとする。

しかし、この統合的姿勢は、けっして精神を物質に還元してしまうものではなく、精神と脳のを一つの生命システムの協力的契機として理解するものである。

しかし、この理想はなかなか実現しにくい。

多くの精神医学者は、精神病を脳の生理的病変に還元しようとする唯物論的哲学を好み、補助ないし慰めごととして精神療法を取り入れるだけである。

それに反発したのが、フロイトに始まる精神分析とビンスワンガーを元祖とする現象学的精神病理学である。

彼らは広い意味での心理派に属すが、みなれっきとした医者であり、脳と身体の病理に通じている。

今日の日本では木村敏とか斎藤環といった精神科医がそれにあたるが、彼らが書く哲学的、文学的著書の背景には医師免許が頑として控えていることを忘れてはならない。

しかし、木村にしろ斎藤にしろ、彼らの生理学的、薬理学的、脳病理学的説明を全く欠いた、精神分析的、精神病理学的叙述は誤解を招きやすい。

心理派や人間学派の人たちは、「脳の病理や薬理学や分子生物学(精神病の遺伝子的次元)を顧慮しているつもりだ」とは言うが、あまりに心理的叙述に偏りすぎている。

やはり、ここには真の「哲学と精神医学の関係」はない!!

哲学と精神医学の有益な関係づけはシステム論的方法による脳と精神の理解に基づいたものでなければならない。

そのためには、脳と精神の両方を世界内存在ないし社会内存在として統合的に捉え、個人が社会的環境の中で自己を確立していく際の脳の働きを顧慮しなければならない。

近年、脳科学は脳を単なる生物的存在としてではなく社会的存在として理解し、「社会脳」という概念を提唱している。

治療を第一に考える精神科医は、「脳と精神のどっちが重要か」と問う前に、目の前にいる患者の苦悩と病態を直視しようとする。

「そんなことはみんなやってるだろ」と言われそうだが、意外とそうではない。

ほとんどの精神科医は、マニュアルに従って診断し、薬を処方し、精神療法は省略するのである。

それにつけこんで、もぐりの精神病治療家が自己流のカウンセリングを宣伝したりするが、その効果は皆無である。

システム論的資質のある精神科医が目の前の患者の苦悩と病態を直視する際、必ず脳の病理、ならびに精神病理学に基づいた症状学が顧慮される。

そして、実際の治療は、精神療法(認知行動療法)と薬物療法の見事な二人三脚となる。

そして、学問的には、生物学的精神医学や精神分析や現象学的精神病理学といった相異なる見方を単に統合したり折衷したりするのではなく、臨機応変にそれらを使い分けるのである。

そして、その使い分けは、一人の患者に対してなされる。

これは簡単なようで難しい。

事実、木村敏も斎藤環もラカンもフロイトもみなできなかった。

それを「やろうよ」と最初に言ったのはヤスパースであった。

そして、ヤスパースの姿勢を現代に生かし、多元主義の方法を確立し、それを治療の場に生かそうとしているが、アメリカの精神医学者ナシア・ガミーである。

彼は「実存主義的な生物学的精神医学」の可能性を多元主義の方向で模索している。

ちなみに、ガミーは、イラン生まれの精神科医で現在タフツ医療センターの精神医学教授をしているが、タフツ大学でデネットの指導の下哲学の修士号を取得している。

ガミーの主張こそ今、「哲学と精神医学の関係」を考える際の模範である。

ちなみに、日本では京都大学の精神科教授の村井俊哉の動向に期待がもてる。

木村敏はだめだよ。

*参考文献として挙げとくもの

ナシア・ガミー『現代精神医学原論』村井俊哉訳、みすず書房、2009年

ナシア・ガミー『現代精神医学のゆくえ』山岸洋、和田央、村井俊哉訳、みすず書房、2012年

哲学と精神医学はけっこう関係が深い。

一部には経験科学としての精神医学に思弁的な哲学が関与することを嫌う人もいるが、それを積極的に評価する人もいる。

精神医学は非常に歴史の浅い臨床医学の一分野であり、他の分野に比べると未熟である。

精神病に対する200年以上前の医学の対処は非常にお粗末で、滑稽なものが多い。

古くは「悪魔憑き」と呼ばれた狂気としての精神病も、今日では脳の病気として認められ、薬物療法を中心とした医療処置の対象となっている。

しかし、精神病を単なる悪魔憑きから「病気」ないし「医学的疾患」として認め始めた当時の医者たちの対処は不合理なものであった。

精神病が純粋の精神の病ではなく、身体の何らかの生理的病変である、と考えたところまではよいのだが、瀉血とか水攻めとか回転いすでグルグル回して毒素を身体から排出させる、という発想が主流をなしていたのである。

ここには精神と物質、心と身体、心理と生理の関係についての粗雑な理解が表れている。

つまり心身関係、心身問題に関する理解がお粗末なのである。

心身問題は哲学に属する難問であることは広く知られているが、哲学を軽視する姿勢が、狂気に直面した医学者たちに上記のような滑稽な反応を引き起こしたのである。

当時の医学者たちは、「狂った精神」を一種のモノとして捉え、それが身体の生理的過程に毒素として作するから、それを物理的方法によって排出させるのだ、と考えたのである。

これは17世紀に始まるデカルト的物心二元論の精神病理解への応用に他ならない。

デカルトの物心二元論ないし心身二元論は一見合理的なように思えるが、人間を全体として捉えることには全く役立たないし、精神と自然の統合的理解を阻害する元凶なのである。

デカルト的二元論に則ると、「正常な精神」は物質とは別次元の神聖な超自然的、超動物的存在と受け取られるが、「狂った精神」は動物並みのものとして物質と同次元に置かれてしまう。

また、デカルト的二元論は自然科学の領域から精神的要素を排除することをもって「合理的」とみなすが、この思想は自然科学全般や医学一般には適合しても、精神医学には適合しなかったのである。

そもそもデカルト哲学は、精神科学や人間存在の全体性の理解や社会的問題には極めて弱い。

それゆえ、一見合理的に思え、精神医学にも適合しそうなデカルトの心身二元論は、精神医学に最悪の影響を与え、精神病の治療を妨害する元凶となったのである。

しかし、17世紀の心身二元論は今日に至るまで精神医学の方法と精神病の本質の理解に影響を与え続けている。

我々はそれを解体して、精神医学の真の科学基礎論、ならびに哲学と精神医学の適切な関係を築かなければならないのである。

*長くなるので、続きは次の記事に書きます。

さっき、アマゾンのマーケットプレイスで筒井末春『うつと自殺』(集英社新書)と高橋祥友『自殺予防』(岩波新書)を注文した。

これから再び自殺について研究をするつもりだからだ。

その成果は数年後に出版予定の『心の臨床哲学』に盛り込まれるだろう。

その前に『存在と時空』という大著を仕上げて出版する予定だが、『心の臨床哲学』に対する思い入れはそれ以上のものがある。

というか気軽に好きなことを書けるのである。

私は高校生のころから自殺した作家の作品に親しんできた。

太宰治、三島由紀夫、有島武郎、芥川龍之介・・・・等々。

てゆうか、この四人しか思い浮かばん。

西洋の哲学者の中には一生独身で過ごした変わり者が多いが、なぜか自殺者はほとんど見当たらない。

それに対して日本では自殺した作家のほとんどは結婚して子供もいた。

これは文化や風習や道徳観の違いもあると思うが、何よりも妻子ないし家族の存在が自殺の阻止には役立たないことを示しているように思われる。

もちろん、支援になることもあるが。

また、巷には自殺に対して冷めたニヒリスティクな解釈をする輩もいる。

その代表は鶴見済であり、彼の代表作でベストセラーになった『完全自殺マニュアル』はその傾向を余すところなく伝えている。

彼は、この本の序で「私は自殺を哲学的に考えることが嫌いなんです」と言い、俗流唯物論のしらけ態度で自殺を肯定し、その遂行方法を展示している。

アホの典型である。

「けいはく」という表現の方が的を射ているであろう。

彼にとって「哲学」は、日本人の多くがそう誤解しているように「精神論」なのである。

しかし本当の哲学は、脳や生理を顧慮した心身問題の舞台で自殺を総合的に考察するものである。

それには社会学や心理学の知見も動員される。

そういうシステム論的な総合学の観点から自殺という現象を研究するのである。

また日本人は精神医学も信頼していない。

俗流精神主義に浸された日本人の心性は、心の科学の可能性を認めないからである。

そこで、翻って『完全自殺マニュアル』のようなものに飛びつくのである。

鶴見済は『人格改造マニュアル』という本も書いている。

その中で彼は「脳をチューニングして楽ちんに生きよう」と読者を扇動する。

彼自身長年精神科に通って薬を飲んでいるのだが、薬ですべて治るわけではないということが全く分かっていない。

あるいは俗流唯脳論の観点から軽薄な意見を展開しているのである。

彼には私が言う「意識と脳の世界内存在」という観点は全く理解できないであろう。

精神科の薬は患者の世界内存在と心身問題を顧慮してその効用が理解されるべきものなのである。

前に大学の試験で「抗不安薬の哲学的使用法について説明せよ」という問題を出したことがあるが、誰一人としてまともな答えを書いた者はいなかった。

「抗不安薬の哲学的使用法だって・・・・・・。そんなのない。精神力で治すんだ」という無手勝流の軽薄な答えが多かった。

抗不安薬は認知行動療法との併用で使われるべきものであって、単に脳をチューニングするものではない。

これは抗うつ薬においても同様である。

鶴見の言っていることは不真面目な学生と同様の軽薄な意見に過ぎないのである。

とにかく、自殺に関しては総合的な見方をとらなければならない。

今日のNHKの朝ドラ『純と愛』に出ていた世捨人さんは、人間が信じられなくなって人生に絶望した、いわゆる厭世家である。

首つり自殺をしようとしていたところを助けられたが、彼の絶望感と人間不信は頑なであり、容易に崩せない。

私は彼のような人に会ったら、精神医学と心理学と哲学と文学の知識を総動員して説得に当たろうと思う。

というと、何か私が思いやりに満ちた人のように思うかもしれないが、そうでもない。

実は、心の哲学の研究対象として見てしまうところがあるのだ。

精神科医だってそうだろう。

精神科の診察室に訪れる人の相当数が自殺願望をもっている。

多くの精神科医は、うつ状態やうつ病の患者の自殺を防ぐことを常に気遣っている。

それは医者としての良心や治療的配慮に由来する姿勢だが、それだけではない。

自らの精神療法や薬物療法(処方)が患者を自殺に追いやることがたまにあるから、という理由も少なからずあるのだ。

患者の中には多めに出してもらった薬をため込んで、OD(多量の薬を一度に飲むこと)して自殺しようとする人がいる。

といっても精神科の処方薬はバケツ一杯飲んでも死ねないようにできているので、救急車で一応搬送された自殺未遂患者はお仕置きに胃洗浄されるだけだが。

とにかく、精神科医は自殺阻止という職業的宿命を常に担っている。

しかし、心理学者や精神医学者のはらの中には「自殺者の心理の研究」という知的関心が蠢いていることもある。

その場合、彼らは自殺者の脳への薬の影響と心理を冷徹に科学者の目で観察し分析しようとする。

実は私にもその傾向がある。

比較的思いやりがある方だが、知的関心は尋常でしないので、ついそういう姿勢をとってしまうのである。

しかしそれは必ずしも害悪ではない。

それどころか、そういう客観的分析姿勢こそ、最終的に自殺を防ぐ策を案出する最良の助っ人となるのである。

そこで、もし私が『純と愛』の世捨人さんの説得と世話を頼まれたら、隣人愛と科学的好奇心を心の哲学(臨床神経哲学)で統制しつつ、対処するであろう。

まず、彼に言うべきことは「あなたは疲れている。考えてはだめだ。とにかく休みなさい」ということである。

いきなり、「人生をあきらめてはいけない」だとか「人を信頼しよう」だとか「みんながあなたを求めている」だとか、もっともらしいことは言わない方が千倍良い。

彼の気持ちを軽くし癒してくれるのは、おそらく同じように人生を絶望した人であろう。

上から目線の説得や慰めはむしろ厭世観と不信感と自殺願望を助長するのである。

彼の意識を肯定することが第一選択肢である。

「しかし、それでは彼の自殺願望を肯定することになるんじゃないのか」という反論が出そうだが、ああいう人には意外に暗い話のほうが安心をもたらすものである。

暗い話が彼を救い、「明日できることは何も今日急いでする必要がない」という非切迫感を誘い出し、意識の自己組織化を促し、気持ちを立て直す方向にのろのろと亀のように歩みだすことにつなげるのである。

ただし、ここで抗不安薬と抗うつ薬と睡眠薬をぜひ使いたい。

精神科の薬はもともと原因治療を目指すものではなく、対症療法に定位して作られたものである。

酒はだめだ!!

そもそも精神科の治療や人生相談は根治や原因解明を目指すものではない。

患者の自己治癒ないし自然治癒力を手助けするものなのである。

それに心の哲学が加わればさらに効果を発揮するであろう。

しかし、そうして対処している際に世捨人さんの脳の神経生理的情報処理がどういうふうに進んでいくかを知りたい、という願望がむくむくと現れてくることもまたたしかである。

よく精神病、特に統合失調症の患者には病識がない、と言われる。

私は数えるぐらいしか実際の統合失調症の患者と接触したことがないが、症例集を多読しており、その病状と経過には比較的通じている。

ただし、精神科医には「君の眼識はするどい」と言われているが。

統合失調症の急性期で幻覚妄想状態の患者に「君は病気だから病院に行こう」と言っても頑として受け入れないことがほとんどである。

慢性期になってもこの傾向は継続する。

普通、身体的苦痛が続くと、どんな病院嫌いの人もかんねんして病院に行くものである。

ところが、統合失調症の患者には明確な身体的苦痛や身体病変が自覚されない。

実際には目に見えないところで脳の機能障害は進行しているのだが、彼の意識にそのことは自覚的に反映されない。

これは統合失調症の陽性症状と躁うつ病のそう状態において顕著な傾向であり、患者はむしろ楽しいのである。

あるいはハイになっている。

もちろん、批判的幻聴と注察妄想と被害妄想、ならびにそれに伴う不安、戦慄、不眠は苦痛極まりないが、身体的苦痛とは別次元のものに思えるので、患者は自分が病気であることを自覚できない。

患者にとって精神的苦痛は「精神的苦悩」であり、幻聴と妄想は「事実」なのである。

これでは現実と妄想の区別はつかなくなってしまう。

「患者に病識のないこと」を病気の一部として理解することが肝要である。

病識のないことを馬鹿にしてはならない。

それは脳が自己コントロールを失っているがゆえに生じた症状なのである。

医者も家族も友人も隣人も、精神病者に病識がないことを温かい目で見守り、彼の興奮と錯乱をなだめなければならない。

抗精神病薬が即効性をもっていることは事実であるが、それにばかり頼っていると、治療上のコンプライアンスが得られない。

信頼関係が築けないのである。

患者の訴えを聞いたふりをして、彼の関心を妄想や幻聴からそらさせることが有効であることは、識者の間では周知のことである。

私は学生や知人から精神病に関する相談をよく受ける。

自分で精神科に通ってるが、よくならないし、薬の副作用が嫌だ。

息子が精神病のように思えるので、病院に行くように説得してほしい。

自分は精神病だと思うので、精神科を紹介してほしい。

精神病ってなんですか。どうしてなるんですか。薬で治すんですか。

などと色々質問や相談を受ける。

病状は、神経症、うつ病、統合失調症などである。

自殺をほのめかす者もいる。

精神科の治療は薬物療法が中心であり、補助として精神療法が加えられる。

精神疾患は基本的に脳内の神経伝達物質のアンバランスが原因なので、薬でそれを修正するのだが、それで万事落着というわけではない。

患者は自らの唯一の人生を歩んでおり、その中で実存的苦悩に突き当たっているのである。

脳の病理と実存的苦悩は一つの生命体において同居している。

我々は、患者の脳生理と実存の両方を常に顧慮して、彼にアドバイスしなければならない。

心脳問題を考える際には、脳と心の関係を非二元論的に捉える必要がある。

脳と心は、存在次元が異なる二種の実体ではなく、一つの生命システムの二側面なのである。

双方は、生命が生命個体においてシステムを形成する際の両翼であり、説明の文脈において区分される生命システムの構成契機なのである。

二元論は物質としての脳と精神としての心を実体的に峻別する。

それに対して、唯物論ないし還元主義は物質としての脳を唯一の実在と考え、心を一種の幻とみなすか、それを脳に還元する。

これら二つの立場の中道を行くものが、精神病、特に内因性精神病の本質の理解のために必要となる。

前の記事で精神障害における外因性と内因性と心因性の区分に触れたが、この三区分は大まかな指標であって、すべての精神疾患がこの区分にすんなり収まるわけではない。

しかし、精神疾患の分類と本質、そしてそれへの対処法を知るためには大変役立つ。

唯物論的思考法では、外因性、つまり身体因性のものがもっとも理解しやすく、内因性のものは遺伝子の変異に還元され、心因性のものは、身体因性か遺伝子の変異に還元される。

また、二元論的思考法では身体因性のものは精神病ではなく身体病とみなされ、心因性のものだけが精神病の名に値するものとみなされる。そして、内因性の概念は理解されない。

これら二つの立場は現実に即すものではなく、机上の空論である。

精神疾患は、心身統合的な社会内存在としての生命システムないし生命個体の「生きられる脳」の心的病なのである。

一般的思考法は、まず実体つまり物体としての脳があり、心はそこから発生する現象形態とみなす傾向が強い。

しょせん実在するのは脳のであり、心は一種の幻だというわけである。

しかし、情報を物と心の区別が生じる以前の真実在であるとする存在論的見地からすると、脳も心も情報からできており、両者の間に存在的優位関係は成り立たない。

脳は、生命個体のゲノムが形質発現して出来上がった遺伝情報的神経システムである。

この点で脳は既に心と同じ情報的存在性格を付与されているのである。

この性格は、脳が環境と相互作用する情報処理システムであることを顧慮すると、より分かりやすくなる。

人間の脳は、生物進化の過程で環境世界の情報構造を神経システムに刻印しつつ熟成した高度の情報処理器官である。

つまり、脳は物質的基盤が「情報」としての遺伝子であり、その神経システムの秩序は「環境世界の情報構造」と「生命個体の環境への適応と他者との共存」の共振ないし共鳴によって形成されたものなのである。

我々が普段「心」と呼んでいるものは、脳のこうした情報的存在性格とどれだけ違うであろうか。

ただ説明の文脈が違うだけではなかろうか。

つまり、脳も心も基本的に「情報」でできているのだが、静観的にもの的・定量的に把握しようとすると脳の解剖生理的性格として現れ、動態的にこと的・定性的に捉えようとすると心の現象的性格として理解されるだけなりのである。

これを理解するためには心の物質的性格を理解しなければならない。

そして脳の心的性格も理解しなければならない。

精神医学における内因性精神病の心身両義性ないし心脳両義性という問題の提起は、基礎科学としての脳科学にも「脳と心」という問題を深く考えるきっかけを与えるのである。

精神医学の臨床の現場や精神病の具体的症例に照らした考察は次の機会に譲る。

心脳問題はときおり不毛だと言われることがある。

心脳問題の祖先たる心身問題は、これまで再三不毛だと一部の人から言われてきた。

心身問題や心脳問題を不毛なものにする、ないしは不毛なものに思わせるのは、精神と物質を全く別の存在次元におく二元論的思考法である。

二元論的思考法によると、精神としての心は物質としての脳とは別の存在次元にあり、脳に関する生理学的説明によって心の本質は捉えられないものと主張される。

この思考法が、非科学的で超自然的な次元へと心を囲い込み、自然科学や医学の手の及ばない聖域とみなされるのである。

心身問題と心脳問題が不合理で非科学的で不毛な議論だというイメージを喚起するのは、これらの問題が二元論的思考ないし精神主義的哲学のイメージをまとい、宗教やオカルトまがいのいかがわしいものに思われるからである。

つまり、心脳問題を論じる哲学者は、「心は脳に絶対還元できない。それとは別次元にある。脳科学がいくら進歩しても心の本質は理解できない」ということをひたすら主張しているように感じるのである。

その姿勢は何か進化論を否定するキリスト者を思わせる、というわけである。

しかし、そうした感慨は、下衆の勘繰りに過ぎない。

山形浩生の言葉「俺には心脳問題はくだらないものとしか思えない」はそれを象徴している。

山形はデネットの本を訳したりして、哲学にも興味をもっているようだが、思索は浅く、思想は薄い。

彼は、デネットが科学に詳しく、科学を大幅に取り入れた哲学議論をしているので、尊敬するとか言っているが、よく分かってないな。

デネットは現代における心身問題と心脳問題の第一人者なのである。

しかし、デネットは決して二元論を認めないし、脳から独立した精神実体としての心の存在も認めない。

むしろ、彼は自我と意識の存在を脳内認知モジュールの複合的情報処理の過程に向けて消去しようとする、消去主義の第一人者なのである。

それはまた機能主義とも呼ばれるが、そうした立場を堅持しつつ、実体としての心を行動や情報処理の過程へと解体することが、彼にとってまさしく心身問題ないし心脳問題を解くことなのである。

以上のように、心脳問題は「心と脳は別次元の存在だ」などということを証明しようとするものではなく、心と脳の関係を脳科学や認知科学と対話しつつ、人間的現実に照らして解明するものなのである。

この意味で、心脳問題は心脳関係論と言った方が誤解を免れやすい。

精神医学と心脳問題の関係を理解する際、まず心脳問題が上述のような心脳関係論であることを銘記しなければならない。

しかし、多くの人は(哲学的)心脳問題と聞くと、「精神は脳に還元できない」という二元論的思想をイメージしてしまう。

また逆に、多くの人はフォーク・デュアリズムとでもいうべきものにどっぷりと浸かっており、心と脳を漠然と二元論的に理解し、「心は心。脳は脳」というふうに考え、心的次元と物質的次元の統合的次元などという高尚な問題には目を開けない。

私の授業に出ていた学生の多くは、「(内因性)精神病が脳の病気なのか、心の病気なのか、ということは、前世期から繰り返し論じられてきたことだ」という文章に対する感想として、「精神病が脳の病気なのか、心の病気なのか」ということは考える必要がない、脳の病気である精神病と心の病気である精神病をケースバイケースで取り扱えばいいじゃないか、と書いていた。

このような無手勝流の意見は多くの素人にみられるものである。

問われている「内因性精神病」つまり統合失調症と躁うつ病(双極性気分障害)は「心因性」の精神障害と「外因性」つまり身体因性の精神障害の中間にあり、それこそ心的病と脳的病気の中間ないし両義性という性格をもっているのである。

だから、それが「脳の病気なのか、それとも心の病気なのか」と問われるのである。

ところが、学生や素人は、この三区分(心因性、内因性、外因性)を度外視して、「心か脳かのどっちかにしてくれ」という二分法的思考に奔ってしまう。

これでは、心と脳をシステム論的に統合しつつ内因性精神病(狭義の「精神病」ないしthe 精神病)の本質を理解しようとする意図など、皆目見当つかないことになる。

精神医学と心脳問題の関係を理解するためには、あるいはその理解を実り豊かなものにするためには、以上のことを銘記しなければならない。

「脳と心」「意識と脳」「自我と脳」「精神と脳」といった脳科学の最高の問題は、実は精神医学との対話において深められ、実り豊かなものとなるのである。

またしても長くなりすぎたので、続きは次の記事に書くことにします。

1950年代にクロールプロマジンという統合失調症の薬が登場して以来、精神医学は薬物療法全盛期を迎えた。

それまでは、電気ショック療法やインシュリン・ショック療法や精神外科(ロポトミー)しか手の打ちようがなかった統合失調症が薬で改善するようになったのである。

その後、レボメプロマジン、ハロペリドールなどの抗精神病薬が次々と生まれた。

これによって、統合失調症の幻覚妄想、興奮、乱暴などはかなり抑え込まれた。

しかし、精神療法との併用はあまり顧慮されず、薬漬けという状態であったことは否めない。

また、初期の薬は副作用も強く、興奮は治められたものの、精神機能の修復と社会生活技能の向上は置き去りにされた。

これに陰性症状が加わると、患者はいわゆる廃人状態で、一生精神病院で暮らす羽目になった。

この傾向は大分改善されたが、今なお残っている。

特に、今50-60歳以上の入院患者は、初期の治療がお粗末だったので、ホスピタリズムに陥っている。

その後、新世代の非定型抗精神病薬が開発され、副作用が改善されるとともに、効き目も増した。

リスペリドンなどがその代表である。

リスペリドンが出たときは、これで統合失調症は治る、と医療関係者の間で騒がれたが、やはり期待の6-7割の成果しかあげていない。

抗精神病薬は患者の脳内の神経伝達物質の量を調節することを主たる薬理作用としている。

どの神経経路に作用するかも重要である。

統合失調症は基本的にドーパミンという興奮性の神経伝達物質の過剰が関与しているとみなされている。

初期の抗精神病薬はどれもドーパミンの過剰伝達を抑えるものであった。

その後、ドーパミンだけではなく、グルタミン酸やセロトニンやノルアドレナリンなどの伝達物質も関与することが分かり、それらの伝達量を調節することに眼目が置かれ始めた。

その際、ドーパミンを全面的に抑え込むのではなく、少し流して、他の伝達物質との連携を向上させようとすることに眼目が置かれた。

単純頭の人や還元主義の信奉者は、脳内の神経伝達物質の異常が精神病の原因なのだから、その特定と選択的薬物療法の精密化さえできれば、精神病は治療できると考えるであろう。

ところがどっこい、そうは問屋が卸さないのである。

そもそも、統合失調症はドーパミンその他の伝達物質が「原因」となって引き起こされるものではない。

それらの伝達物質は病状の進行や治癒の過程を修飾する因子なのである。

しかし、分かりやすく、実証的に定量化して捉えやすいので、クローズアップされやすいのである。

もっと大きな神経システムないし心的システム、いや生活システムが統合失調症の発生と悪化、そして寛解・治癒の中核を担っている。

それには遺伝子も関わっている。

もちろん、統合失調症患者の脳における神経細胞の脱落とそれによる委縮、その部位にかんするデータは前から出ている。

しかし、それは粗大なものではなく、患者によってばらつきがある。

一体、統合失調症の原因は何なのであろうか。

古くから脳病理学のデータを無視した心因論は多々あった。

心因論の信奉者は脳ではなくて精神自体が病んでいるのだと考える。

この傾向は、精神分析学者や精神病理学者などのインテリ層からど素人にまで及んでいる。

医学部を出た心理派の精神科医は脳や薬理にも通じているから、その心因論は穏当だが、ど素人の心因論は目も当てられない。

とにかく、古くから「精神病は脳の病気なのか、それとも心の病気なのか」という議論は尽きないのである。

これは哲学上の心脳問題に関わる事柄である。

多くの人は単純な二分法を好むので、心脳問題といった屁理屈庭関わらずに、脳か心かのどっちかにしてくれ、と吠える。

心脳問題とその祖先である心身問題は、よく不毛だと言われる。

心は脳の機能、それでいいじゃないか。

わざわざ心脳問題など考える必要がない、というわけである。

しかし、精神病の難治性に直面すると、やはり了解と説明の関係に定位した心脳問題に関する熟考の必要性を感じる。

またしても長くなったので、続きは次の記事に譲ります。

アヴェロンの野生児ヴィクトールは首に傷跡があったという。

また、一部の学者から自閉症だったのではなかろうか、という説が出ている。

野生児+自閉症という二重苦のせいで、彼は人間的心をついに獲得できなかったのであろうか。

首の傷跡は、両親に懐かない自閉症児の彼を気味悪がって、親が何らかの折檻をした、と推測されている。

そうかもしれないし、野原で独りで生活していたら自然と傷を負いそうだが。

ヴィクトールであるとはどのようなことなのであろうか。

彼の視点から自己と世界を見たら、どんな感じなんだろうか。

ちなみに、精神科救急での特異な症例として、「妹が猫になって元に戻らない」というものがある。

これは解離性障害の症状なのだが、明らかに猫になりきって、にゃーにゃーと猫の格好をして、猫になりきっているのである。

こういうときに患者の脳システムはどのようになっているのか、ということは非常に興味深いことである。

「アヴェロンの野生児」と「猫になったまま元に戻らない妹」では甲乙つけがたではないか。

なお、この妹の姉は猫なで声で妹をなだめていたことを救急隊員が観察している。

このような発作はたびたび起こっており、家族は扱いに慣れていたのである。

ただし、今回はあまりに猫状態が長いので、救急車を呼んだらしい。

とにかく、人間の自我と意識は謎に満ちている。かと言って、それが脳という自然から決して切り離せないこともまた確かなのである。

ストレスとうつは密接に関係している。

また、過労とうつも密接に関係している。

うつは人間の生命システムが発する「休め」という警告なのである。

ストレスとか心身症のことを考えると、改めて心と身体の関係について考えさせられる。

心と身体を二つの独立実体とみなすデカルト流の実体二元論は廃れてしまったが、多くの人は今でも精神と物質の間に素人存在論的な線を引き、心と身体の関係を漠然と二元論的にとらえている。

これをフォークデュアリズムと呼ぶことができる。

心と身体は独立の実体として区別されるべきものではなく、一つの生命システム内の二つの機能相としてとらえるのが妥当である。

うつ状態やストレスを感じている状態は常に心身両義的である。

つまり、生命システム自体がゆらぎを感じ、それが自覚的意識や気分に反映しているのである。

臨床的心身問題についてはまた後で詳しく述べることにしよう。

ちなみに私自身、2000年に慢性疲労からくるうつ状態に陥り、心療内科に通算2年半通った経験がある。

症状はまず、めまい、ものすごいだるさ、不眠、首と肩のひどい懲りから始まった。

不眠がひどく、死にそうな状態になったので、心療内科に行って、サイレース(フルニトラゼパム)という薬をもらって飲んだら、一か月半ぶりの爆睡であった。

まさに九死に一生。

一か月以上、自律神経失調的な不眠が、一日に時間しか眠れない不眠が、つづいていたのである。

死ぬー、と思った。

この不眠は、不安や心配事による不眠とは全く違った。体が眠れないのである。

疲れすぎて眠れないのである。

うつはそのあとに徐々にやってきた。

ここで問題である。

うつにおいて、身体と精神のどちらが先に衰退するのであろうか。

仮面うつ病というものがあるが、身体症状が前面に出て精神症状が弱いタイプのうつは生体のリズムが狂ったものとみなせる。

精神科でも心身一如の心身医学の観点は極めて重要なのてある。

また、こうしたことは臨床的心身問題のかっこうの題材でもある。