PC作成日記9

AdobePremiereとCUDAの関係

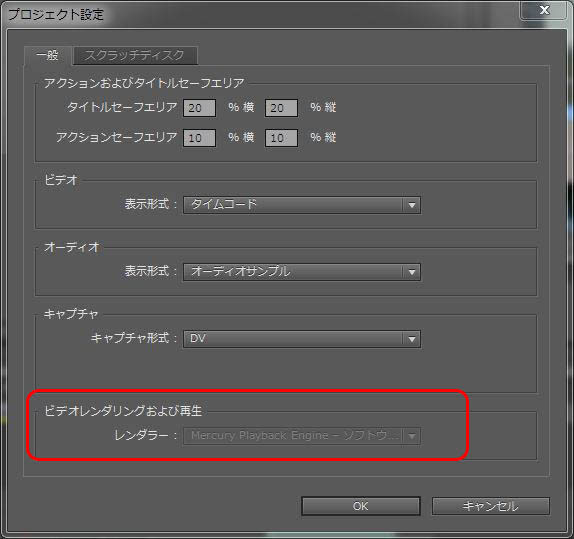

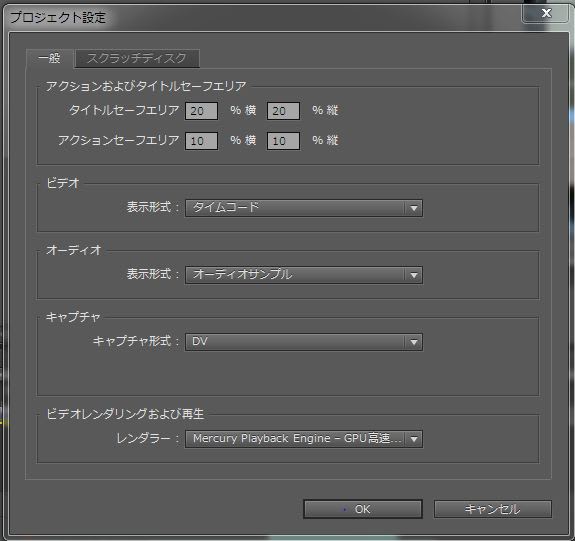

昨日書き込んだAdobePremierePRO CS5でグラボGTX-580のCUDA機能を使用する方法について日記にしましたが、本日会社帰りに有楽町のBicにHDMIケーブルを買いに寄った際に、同じ4Fのフロアにソフトウェアコーナーがあり、Adobe コーナーが目に入りました。

あッそうだ!今日は5月20日でAdobe製品のCS5.5バージョンの発売日。

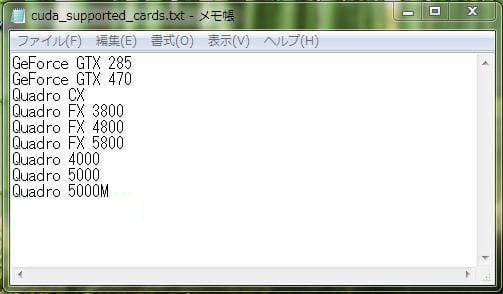

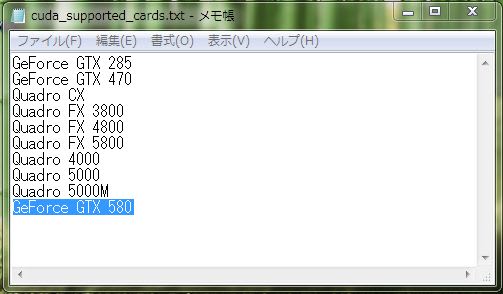

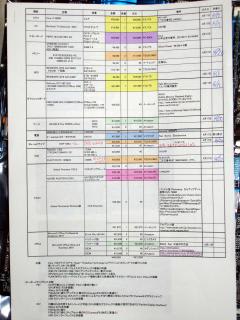

早速、その売り場に行くとズラーリと並んだ新パッケージ。 ふと、思い立って案内の女性にCS5.5の新バージョンでのNVIDIAの対応グラフィックボードの型番について確認をお願いしましたが、分からないとの返事。 良く見るとテーブルの上にはデモ用のPCがありました。 そこで、例の cuda_supported_cards ファイルの中身を見せて欲しいと置き場所のフォルダを指示してお願いしたところ、快く見せていただきました。

あったあった! GTX-580

これで、ただ単に個人的に使える様にしたのではなく、Adobe社のお墨付きで使える・動作できると言うことなわけです。

でも、案内の女性の方、「なんでこの人こんな所まで知ってるの?」と変な顔はしなかったものの、相当なAdobe製品ユーザーだと思ったらしくその場で商品を買った訳ではなかったのですがLEDライトをくれました。

会社の友人のKENさんにメールを送ったところ秋葉にいるとかで、彼はどの道、有楽町経由で帰るので飲みに誘いました。 ガード下で2人で4合のお酒を飲んで帰って来ました。 一人1600円也。 まずまずの低料金。 安サラリーマンの憩いの場所ってところでしょうか。 KENさん。毎度お付き合いありがとうございます。PC談義に花を咲かせました。

少し前に家に着いたのですが、テーブルの上には宅配便の箱が2つ。

実は、私がPremiereCS5.0アップグレード版を購入したのは4月20日で、CS5.5への無償アップロード対応品として買いました。2日前に手続きをしておいたのですが、それが届いたみたいです。 まだ開封していません。 明日にします。

こんな日記書いてたら、もう酔いも冷めてしまってます。