先日、SurCode for Dolby Digital 5.1 Encoder for Adobe Premiere Pro のアクティベーションコード取得にひどく苦労しました。

AdobePremiereProCS5.5に既に付属されている「SurCode for Dolby Digital 5.1 Encoder」ですが、使用するには290ドルでその権利を買い、アクティベーションコードを取得する必要があります。 このコードを入力しないと使えません。 以前のブログで、これまで32BIT環境で使用してきたアクティベーションコードでは、64BIT環境では有効にならなかった事を書きましたが、音声データだけを旧PCに持ていってAC3の5.1CHに変換するのも手間だったので、円高もあって思い切って64BIT環境で有効になるライセンスを買う事にしました。

6年くらい前に買ったときは、何の問題もなくクレジット決済で購入し、直ちにメールでアクティベーションコードが送られてきたので、今回もそのつもりでいました。

・・・が、しかし、購入手続き方法も変わっていて、戸惑いながら今回はPeyPalで決済をしました。

ところが、以前ならこれでメールが送られてきて、そのメールにアクティベーションコードが書かれていたと記憶していましたが、納品書と共に「更に製品登録をしないとアクティベーションコードを送付しない」と言う内容のメールが来ました。 「そんなの簡単」とタカを括って投入したものの、待てど暮らせど一向にメールが来ません。

辛抱強く、翌日まで待ってみました・・・・ 来ません。

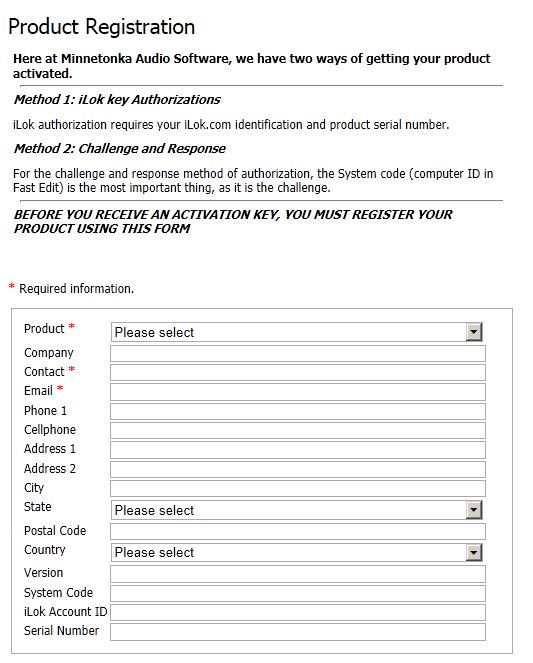

投入内容が間違ったのか? *印の箇所は必須項目なので、間違えなく入れたし、システムコードもシリアル番号も入れたし、まだ不足情報があるのか? スペルがどこか違っていたのか? 。。。。 10回くらいは投入し、送信し、様子を見、散々試してもだめ。

2日目も諦め・・・

私が投入したのが金曜日、受け付けはドイツかアメリカか知らないが、時差の関係で日本の月曜日の夜になって先方が月曜の朝を迎えないとだめなのか?

月曜の深夜までメールを待ったが来ないので、先方のサポートにメールを送る事にしました。 相手は英語でしか受けられないらしい。 I can't speak English しか話せない私なので、困った。 ・・・と言いながらすべて英文のHPで買い物するわけで、今のPC環境は素晴らしい。 時には意味不明ながら自動で日本語訳もできるし、手動で日本語から英語変換もできる。「ライセンスを購入したが、アクティベーションコードが届かない。 私は何をしたら良いのか?」と言う英文をサポートに送ると、自動返信メールで「できるだけ早急にスタッフが対応する」との返答。

しかし、翌日の火曜日の夜になっても何も返答が来ない。

23,000円ぼられたか!?

ふと、「Product Registration」の製品登録項目の「contact」が何を入れるべき項目なのか意味不明だった事を新めて考えた。 投入必須項目でもあるし・・・・ 購入時投入した名前、電話番号、手段(TEL,mail)など、いろいろ入れてみたものの、メールは来ない。 まて? メールアドレスを直接入れたらどうなのか?

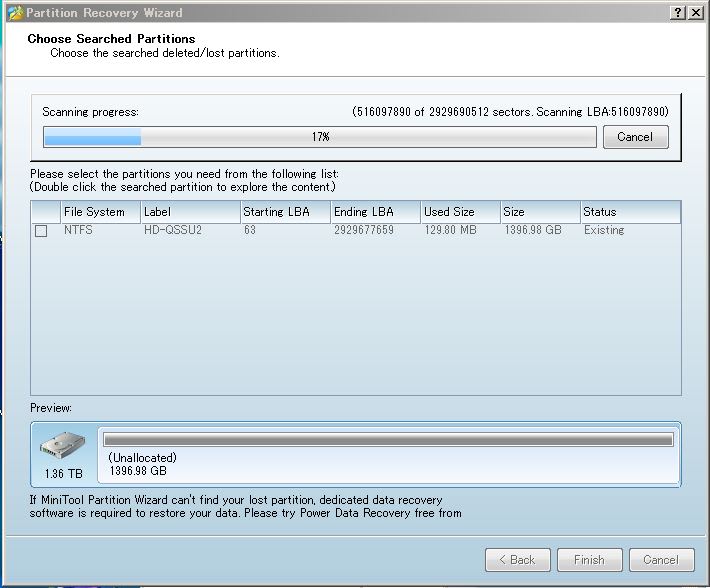

下記がその登録画面

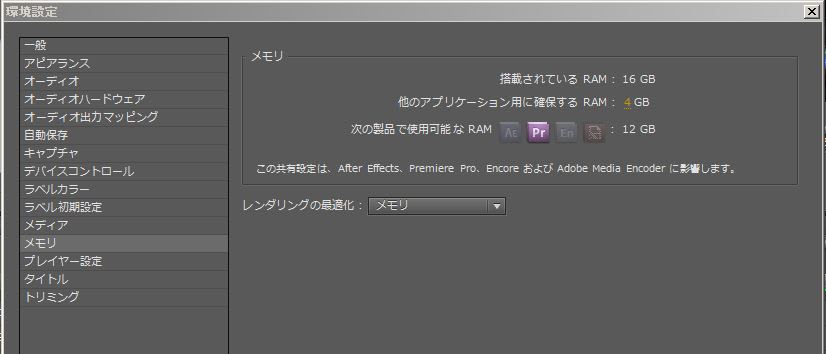

・因みに、System CodeはAdobePremiereのSurCode画面に出てくる英数の組み合わせのデータをいれる事になっている。

・また、Serial Numberは、カード決済完了と共に送って来る納品書の中に書かれたシリアル番号を入れる。

でも、ご覧の様にcontactの次の行にはメールアドレスを入れる訳で、contact行にアドレスを入れる意味あるのか? 納得いかぬままとりあえずメールアドレスを入れてデータを送信。

それ以外に方法は無いかと、PayPalのHPを見ていたら、PayPalで商品を購入してその商品が届かなかったりしたら、PayPal側でその解決に向けた交渉をしてくれるらしい。 もうこうなったら、お願いするしかないか・・・とその時、メール受信があった!

Minnetonka Audio Softwareのサポートからの物で、「あなたからの情報は既に認識しており、アクティベーションコードは届くだろう」との内容。 直後、もう一通のメールが来てアクティベーションコードが書かれていた。

ひどく焦っていた気持ちがスーと落ち着きを取り戻した瞬間でした。

でも、未だに「contact」に入れるべきデータが何なのかわかりません。 メールアドレスを入れた直後にアクティベーションコードのメールが来たので、それが正解だったのか?、既にサポート宛に出しておいたHelpメールに対する単なる時間的偶然な回答だったのか??

投入例などを書いておいてくれればいいのに・・・!

もし、購入決済処理が済んでからメール送付まで4日も5日も掛かるなら、その旨説明しておくべきだ!・・・

と、怒りさえ込み上げてきた一週間でした。 結局、購入から到着まで丸4日かかりました。

今、購入ページを見ていて気が付いたのですが、しきりと「i Lock」の事が書かれています。 どうも、このi Lockキーは49ドルで買うらしく、これを買えばスムースに処理できる事を強調しているところを見ると、これを買わない人は時間がかかって当然だと言っているようにも感じる。

今回のような情報をネット検索しても出てこないのには驚いた。 みーんな滞りなく購入できたのか? 不思議だった。 まっ! この記事が今後何人かの方にでも役に立つことを祈ります。