さてはて4月26日14時58分に大地震とな?

東京湾直下型大地震が関東崩壊から富士噴火へとつながると日本経済は停止する!!

はじめに

東日本大震災を受けて今後の大地震の予測を今後は上方修正をする必要が出てきました。

各省庁・自治体・大学・企業などが一緒になって考えていく必要があります。

様々な地震を対象に科学的なデータを検証したところで分かったところは相模沖のプレートの地震は数百年に一度程度の頻度で発生をしていることが分かりました。

大きな地震の発生時の時は自助・共助・公助の3つが一体化することによって被害を最小限度に抑えることができます。

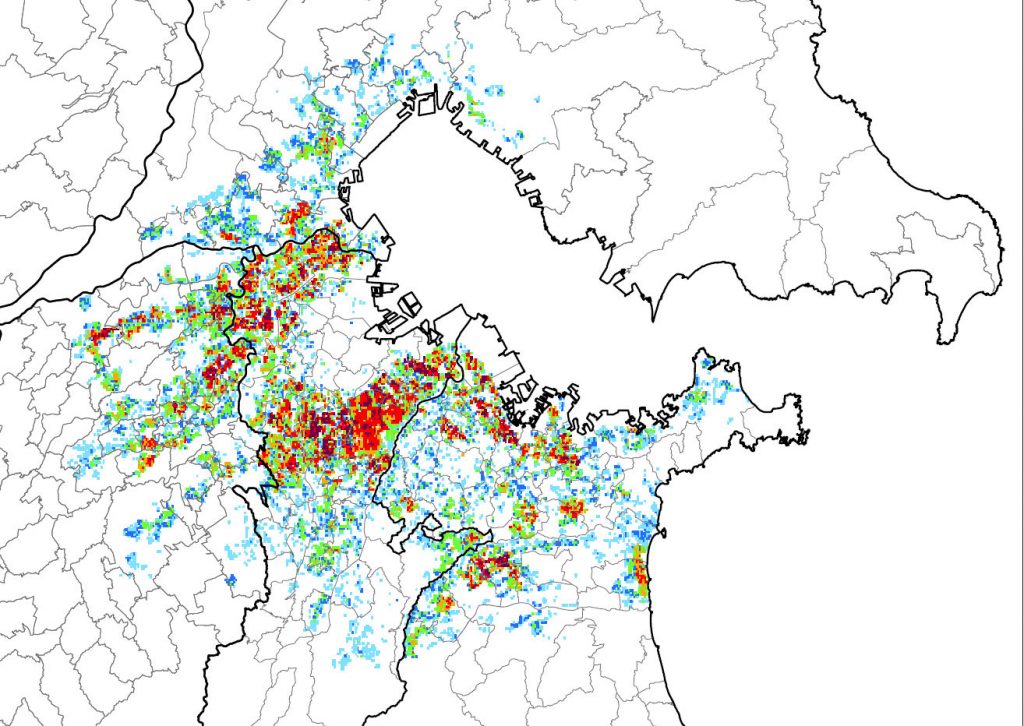

大地震の予想される地域

特に2・3のタイプの地震は東京湾北部や多摩地区に多くなる傾向があります。

この地域には主に東京中心部・千葉臨海部・東京多摩地区・埼玉南部などが入るものと予想されます。

特に品川などの都心南部・新木場などの都心東部・新宿などの都心西部・横浜市・さいたま市・千葉市・市原市・立川市・川崎市・東京湾・羽田空港・成田空港の12か所を特に重点的な危険地域ととらえいます。

いずれにしても大きな都市なので地震が起こると壊滅的な被害を受ける可能性の高いところです。

その中でもさいたま市・横浜市を除く10地域ではM7.5クラスの地震の来る可能性がかなり高くなっている地域です。

その他の地域としては茨城県南部・茨城県埼玉県境・東京都神奈川県境・三浦半島・関東平野北西部などもM7クラスの大きな地震がいつ起こってもおかしくない地域といえます。

大地震の起こるタイプ

特に首都圏地区は人口も多く都市機能も集中しているので特に重点的に対策を練る必要があるという方向で考えていきます。

今後もマグニチュード7から8程度の大きな地震が発生することが予想されます。

この首都直下で発生する地震のパターンは南太平洋上からフィリピン海プレートに北米のプレートに沈み込んでこれらのプレートの下に東方から太平洋プレートが沈み込む形の特徴的で複雑なプレート構造をなす領域に位置しています。

よって様々な形のプレートの動きで多様なパターンでの地震が起こります。その中でも下記の6つのパターンが多くなります。

1:北米プレートやフィリピン海プレートの浅い地震

2:フィリピン海プレートと北米プレートの境界の地震

3:フィリピン海プレートの地震

4:フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界の地震

5:太平洋プレート内の地震

6:フィリピン海プレート・北米プレート・太平洋プレートの地震の境界

M8クラスの壊滅的な被害を出すものとしては2のタイプが多くなっています。

またM7クラスのいわゆる大地震といわれているものは3のタイプが多くなります。

さらに津波を伴う地震のタイプは6のタイプが多くなる傾向があります。

マグニチュードと津波の関係

津波に関してはM7クラスの地震だと東京湾で最大で1メートル程度で収まります。

ただM8クラスになると東京湾内では最大でも2メートル程度になります。

相模湾沿岸や千葉県の内房・外房などでは5メートルから8メートル級の津波が来ることも予想されます。

このクラスの津波になると人命を含めたかなりの被害が出ることが予想されます。

さらにこれがM8.5クラスになると東京湾内でも最大で3メートル・神奈川県や千葉県の沿岸では10数メートル程度の津波が起こり得る可能性も予測されています。

この程度の津波が来ると相当数の人命が失われることが予想されます。

また東京湾岸から相模湾沿いの神奈川県寄りに震源がシフトしたとしても被害の大小は地域によってさほど変わらないのではないかと予想されます。

特にM8クラスの地震になると相模湾沿いを震源とした地震でも千葉県の外房で10メートル級の大津波が起こることも十分に考えられるということです。

千葉県沖の地震の特徴

房総半島などの千葉県沖で発生する大地震の特長としては太平洋プレートの沈み込みによって起こる津波地震が多くなる傾向があります。

この地域を震源としたM8クラスの地震では最大10メートル級の津波が来ることも予想されます。

この地域に住む沿岸部の方が高台に逃れるためのマニュアル作成は絶対に必須といえます。

今後は東日本大震災クラスもしくはそれをも上回る規模の地震が来るということを想定した対策をすることが求められます。

基本的には大地震が起こったら少しでも高いところに逃げることを意識することが命を守るためにはとても重要になります。

最大級の地震は?

近年の日本で最も最大級と思われている自身は1703年の元禄関東地震といわれています。このクラスの地震は2000年から3000年に1度の頻度で行っています。

このクラスの地震が来ないとは断言できませんが、この地震からまだ300年ほどしか経っていないということを考えると、このクラスの地震が今後数十年以内に起こる可能性は限りなく0に近いものと予想されます。

この元禄関東地震では5メートルから10メートルもの地殻変動があったのではないかと言われています。

巨大地震の起こる可能性

いわゆる東日本大震災・南海トラフ地震・相模トラフ地震の起こる可能性は100年から300年程度の間隔と言われています。

そうなると関東大震災から100年近くが経ちますのでいつどこで首都圏地域を震源とした大きな地震が起こっても不思議ではありません。

その中でも都心南部や神奈川県沿岸部は人口のとても多い地域で大きな地震が起こると人命・経済・ライフラインなどのすべてが大きく停滞してしまう可能性が極めて高くなります。

そのための耐震化などの地震対策にはもはや一刻の猶予もないという状況といえます。

さらに相模湾や茨城県沖・千葉県沖などを震源とした大地震では外房などの太平洋側沿岸部では10メートル級の巨大津波が来ることも十分に予想されます。

この辺りは今後の検討課題になります。

首都直下地震の被害概要

はじめに

首都直下地震の被害想定は2つに分かれます。

1つはマグニチュード7程度の都心部への直下型地震・もう1つはマグニチュード8クラスの首都圏の広域地域での地震の想定を行いました。

前者は阪神淡路大震災・後者は関東大震災をモデルに検証を行っています。

ただこの検証は震源が数キロ離れただけで被害の程度が大きく異なってくるので参考程度のデータにしかなりません。

また都市部への直下型地震は考えられる中での最大の被害を想定した内容となっています。

被害を一瞬の時で判断するのではなく時系列的に検証を行っていますので長期的な被害の分析を行えています。

長期的な被災が続いた場合の対策に役立てられるのではないかと思われます。

またある地域によってはこれよりも被害の大きくなることが予想されます。

再び東日本大震災クラスの地震が都心部や首都圏地域で起こったという仮定で被害の想定をしていただければ幸いと考えています。

建物の被害

都心部を震度6強以上の強い揺れが起こった場合には特に都心部の木造家屋に大きな被害が出ることが予想されます。

このような住宅は老朽化が進んでいますので耐震性の低い家が多数倒壊する恐れが懸念されています。

また急な傾斜地などの土砂の崩壊による家屋等の損害も予想されています。

家屋がつぶれて下敷きになって多数の死傷者が出ることが予想されます。

家具の下敷きや家屋の損壊などによる出口の閉塞などによって多くの自力脱出困難者が出ることが予想されます。

また多数の負傷者の救命に時間がかかりますのでその間による体力の消耗や余震などの建物の被害やストレスなどで多くの方の命が失われることが想定されています。

市街地の被害

地震の発生直後から火災が連続的に同時的に多発して地震に伴う大規模な断水が起こります。

そこから消火栓の機能停止や深刻な交通渋滞が起こります。

建物の延焼もハンパなく続きますので火災を消すことはしばらくの間は不可能になります。

都心西部の山手通り地区から環状7号・8号地域周辺には多くの木造住宅が乱立していますので広範囲で火災が広がる可能性が高くなります。

さらに四方から火災に囲まれて逃げ場を失って多くの方の人命が失われることも予想されます。

ライフラインの被害

地震直後では火力発電などの運転停止による電力の供給能力が5割程度に留まることから広範囲での停電の可能性も予想されます。

東京23区では電柱や変電所などの被害は出るも全体の1割程度の家屋の停電で収まるのではないかという予測もあります。

震度によっては東京湾岸の電力供給がピーク時の5割程度を回復できるかという状態が1週間程度続く可能性も考えられます。

そうなると電力の制限や計画停電などを実施する可能性も高まります。

公共機関や民間の重要な施設には非常用の発電施設が確保されています。

ここに燃料の備蓄が用意されています。

ただ停電が長期間に渡るとその電力の備蓄がなくなる可能性もあります。

また被災直後は電力の消費が激しくなることや交通渋滞などで追加の燃料を確保することがかなり難しい状況になることが予想されます。

通信面では固定電話は被災後1日程度は使えない可能性が高くなります。

地域によっては1週間程度の期間で電話が不通になることも予想されます。

また携帯電話も1日程度は通話が難しくなりそうでメールが何とか処理速度の面で不自由になるも使えるかなという程度になりそうです。

大半の方は1・2日程度で通話が可能になりそうです。

パソコンなどのインターネットは固定電話の状況と酷似します。

固定電話が使えるようにならないとパソコンも動きません。

主要プロバイダは地域の分散を行っていますので広範囲での長期的な使用が難しいという状況にはならないと思われますが、一部の地域では使用の難しい時期が数日間程度続く可能性もあります。

上水道は5割の利用者が断水で使用ができなくなります。

最悪の想定では1ヶ月程度の断水になることも懸念されています。

浄水場が被災されると影響はさらに広範囲にかつ長期に及びます。

浄水場がセーフでも停電が長くなると水道の普及にも影響が出ます。

下水道は汚水処理場やポンプなどの施設で数割程度の地域で使用ができなくなりそうです。

このケースも最悪想定で1ヶ月程度トイレの水が流せないなどの事態も考えられます。

そこに多量の雨が降るとトイレの水が逆流するなどの影響で汚水が戻ってくるなどのリスクも高まります。

交通の被害

道路では首都高速道路や環状線さらに大型の国道では耐震化対策も進んでいるので影響は軽微で済みそうです。

ただ被災状況の確認などで1・2日程度はかかりそうですので通行止めになったりする区間も出てきます。

また通行可能地域も大渋滞になることが予想されますので移動に長時間を要する可能性が高まります。

鉄道ではトンネルや高架橋などの耐震工事が進んでいるところも多く液状化対策も進んでいるので影響は小さく済みそうです。

トンネルの崩落などの可能性も大きくはなさそうです。

ただ信号機のトラブルや架線・電気系統さらにレールなどの損傷などが起こる可能性が高くなります。

このため少なくとも1・2週間程度の運休になることも予想されます。

また新幹線では高架橋の被災の起こる可能性も高く首都圏地域での運転は困難になることが予想されます。

1・2週間程度は区間運休という形で折り返し運転を行う可能性が高まりそうです。

航空面では羽田空港の滑走路の4本のうち2本が液状化の影響で使用が難しくなる可能性が高いです。

管制塔やターミナルが多少の影響を受けても使用に大きな問題の生ずる可能性が低くなりそうです。

港湾では岸壁付近で側方の流動に伴う陥没や沈下が発生して多くの埠頭で港湾が使えない可能性が高まります。

震度6強以上の地震で荷役機械の損傷などで長期間の使用が難しくなる可能性が高くなります。

コンビナートでは多量の土砂が流れ込む可能性があるところから生産機能がストップをする可能性も考えられます。

その他の被害

多くの地域で燃料が不足すること・コンビナートでの火災・公共放送機関の機能不全などによって燃料やテレビなどの閲覧に大きな支障が出ることも予想されます。

まとめ

とにかく都心・首都圏地域に大きな地震が起こると生活面での機能がすべて止まると考えてもいいかもしれません。

多くの地域では1・2日でそれなりに復旧をするものと思われますが、鉄道などの交通面や電気や水道などのライフラインの数週間程度の機能不全を起こす可能性も否定できません。

郊外から都心部に通って仕事をしている方などは長期間会社に行くことが難しくなる可能性もあります。

また震災当日は帰宅困難者が多く出ることも予想されます。

車道も歩道も車と人だらけで移動にもすごく時間がかかります。

都市部の大地震は多くの方の生活を大きく乱す可能性があります。

予めそのようなことも想定をして日々生きていくことを考えても良い時期が来ているのかもしれません。

異常な余震の続く日本列島は、いつどこで大地震が起こっても不思議ではありません!!